理解は心を解放する〜『ブッダの<呼吸>の瞑想』ゆるゆるお茶会〜

2022/04/02

4月1日。

街路樹の桜も満開で。

晴れた空の下、車を東に走らせる。

外環(状線)と呼ばれる道路はアップダウンの激しい道。

緩やかに降りたり登ったりしながら、心弾ませる。

今日は、月一度のお茶会の日。

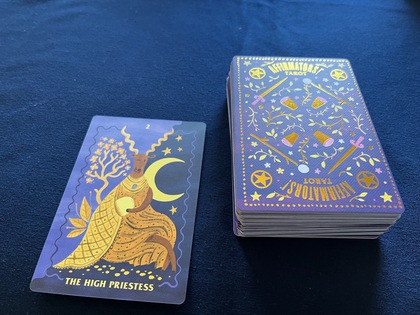

いつものように、最初にタロットカードを引いてチェックイン。

今日の私は大アルカナの「2 女教皇」だった。

タロットカードについて、一度「インナーチャイルドカード」を学んだことがあるけど、あまり記憶に残っていない。

詢晃さんやともこさんに教えてもらいながら、カードから感じるものを言葉にしていく。

まず目についたのは、画面を左右斜めに区切っている2つの領域。

昼と夜、内面と外面、のような気もする。

月のエナジーを受け取って、内面は何か充実している感じ。

左手に何か満月を持っているが、全部は外に現れていない。それは卵、かもしれない。

「女教皇」は天から何か受け取って、人々に何かを与える、ようなものらしい。

そういえば。左側(外側)が「花開く」感じに見えてきた。

それから急に、右下の組んだ足が気になり出した。

女王さま然として何か優雅に、そしてがっちりと地に足をつけた感じで立っているのではなく(片足が浮いている)、少し斜に構えて余裕のある感じ。

「2」はものごとが始まって、次の段階らしい。

そうね。何もする気にならない時間を昨年末から過ごして。

もう動かないと、と思いながらそれでもまだダラダラと1週間過ごした。

で、昨日は久しぶりに5時半に起き出して、コラムを書いた。

…うん、そう。もう動き出した、ね。ゆっくりと、だけど。

今年度、新しい試みとして「教材研究の会」を始めることにした。

ご縁のあった中学校の先生たち、小学校の先生たちに声を掛けて。とりあえず5月から。

もちろん教科特性による違いはあるだろうけれど、授業を組んでいく上で共通するところもあるから、異なる教科が専門でもいいか、と。

うーん…数学、理科、技術、体育、音楽はダメ。

私がカバーできない。

生徒に語りかける言葉を持つこと。

クラスごとに、自分の意見を出し合う「学習集団」を作ること。

単なる知識の「伝達」ではなく、「関連把握」ができるように働きかけ、「対話」を生み出すこと。

(あ、そういえば、パウロ・フレイレの『伝達か対話か』という本があったなあ。)

それらは、教科を超えて共通するもの。

そうして、同じテーマで教科によるアプローチが違う、「クロスカリキュラム」が創れたら。

とても嬉しい。

かつて、30代終わりから40代初めの頃、「総合学習」の3年間のカリキュラムを作ったことがある。

その時に分かったことは、カリキュラムの底に流れる「理念」の共通理解がないと、「絵に描いた餅」状態になる、ということ。

「理念」は哲学の領域だから、生き方が違うと共通理解は得られない。

教育は未来への「種蒔き」だから。

すぐさま「成果」の出ることだけを追い求めるのではなく、個人としての幸せと社会の一員としての幸せを生み出していく、本当の意味での「生きていく力」を育むためには何が必要か、の対話ができる集まりを作りたい。

…思わず、熱く語ってしまった。

閑話休題。「ゆるゆるお茶会」に戻して。

pp.70-79の「第三節 四種の気づきの確立(思念処 しねんじょ)」を読む。

「観察による瞑想」では、身体と心には境界がなく、瞑想の主体と対象もひとつです。

リアリティを細かく切り分ける、分別(ふんべつ)の刃も使いません。

瞑想する者は分離した観察者ではなく、対象に完全に没入する参加者になるのです。

観察の瞑想では、「根気よく、気づきに満ち、自分の状態をはっきりと把握し、この生への執着や嫌悪感をことごとく超越する」ことによって、身体、感覚、心、すべての存在ーー四種の確率のそれぞれにどのような変化があるのかはっきりと気づいていきます。

このとき「生」というのはあらゆる存在と同じです。(p.72)

そして、存在の4つの基礎として「身体(色・しき)」「感覚(受・じゅ)」「思いの形成」「認知」を挙げ、それぞれについての説明の記述がなされていく。

心に残った箇所を抜き出す。

物理的な形とは別の現象もあります。たとえば恐れです。

恐れは心によって作られるものです。それは、無智などのいくつかの要素から成り立っています。

絶望、苦悩、執着、愛情、さらに気づきも、すべて心が作るのです。

私が学んだ学派では、これらの心的形成には五十一種あると教えていました。(p.75)

うまくいけば恐れは静まり、深く見つめることによって、その本質をつかむことができます。

恐れの洞察は、恐れを変化させてくれるのです。(pp.75-76)

焦燥感が心に生まれたら、気づきの呼吸を行ってその感覚に意識を戻しましょう。

そして、ていねいに、やさしく、愛情をこめて抱きしめます。

この瞑想には、ふたつの部分があります。まず静めること、つぎに深く見つめることです。

こうして心に形成された思いを静め、深く見つめ、その奥深くにある原因を探し出すのです。(p.76)

存在の第四の基盤は、認知です。苦しみの原因のほとんどは、もののとらえ方の誤りにあります。(p.77)

ですから、理解には心を解放する働きがあるのです。

瞑想を行うのは、この解放をうながす洞察を手に入れるためです。(pp.78-79)

理解ーーものごとの成り立ち、本質を理解することは、心を解放する、という。

心を縛るとらわれは、ものごとの本質理解によって解き放つことができる。

確かに。すべては自分から始まる。

力強い言葉に圧倒されたお茶会でした。

<追記>

そういえば、今回読み合わせたところの最初の箇所に、

観察の瞑想では、「根気強く、気づきに満ち、自分の状態をはっきりと把握し、この生への執着や嫌悪感をことごとく超越する」ことによって、身体、感覚、心、すべての存在ーー四種の確立のそれぞれにどのような変化があるのかはっきりと気づいていきます。このとき「生」というのはあらゆる存在と同じです。(p.72)

というのがあって。

詢晃さんは「私は私以外のものでできている」という、ティク・ナット・ハンさんの言葉を想起されて。

それはこの本の別の部分に出てくる言葉なのかと思って読み返してみたけれど、見つからず。

別の本の『ティク・ナット・ハンの般若心経』の中に、それに近い記述を見つけて。

究極の真理では、それぞれのものは、じつは他の中に存在しています。

父親と息子は別の人間だと私たちは考えますが、本当はこの二人のあいだには境界はありません。

父親は、息子を過去にさかのぼった先の存在であり、その次元では、あらゆるものがそれ以外のすべてのものの中に存在しています。

ーーあらゆるものがお互いの中に深く入り込んでいるので、「外側」や「内側」といった概念は適用できません。(p.85)

ゲシュタルトのワークを受ける人は、他から侵入されて自分の「個」が揺らぎ、息苦しさを感じる人が多くて、それでしばしば「境界線を引く」ことをする。

実際、自分もそういうワークを受けて、何か自分が自分でいていいんだ、という保障を得られたような感覚が得られ、随分助けられた。

しかし、ティク・ナット・ハンさんは、その「切り分けて、独自に存在する」ことを否定する。

思い返せば、私の来し方は常に「私はそうは思わない」だった。

これがあたりまえでしょ、これがふつうでしょと迫ってこられることにどうしても納得できず、押し返しながら、自分の進む道を選んできた、ように思う。

「攻撃的」に対処することを選択してきた、わけではない。

「迫ってこられて苦しくて(「窮鼠猫を噛む」的に)、仕方なしに抗う」といった、自分を守る術がそれしかない、というような切羽詰まった対処の仕方。

だから余裕がなかった。

そういう来し方では、「個」が守られないままに自他の区別を付けないことを言われると、どうも苦しい。

もちろん、心の平和は、切り離された「個」のみでは得られないだろうことは分かっていても。

まあ、どちらの方向からでもいいのかもしれない。「個」の確立の後に他との融合を目指しても、他との融合ののちに「個」の有りようを追求していっても。

どのみち、「生きる」ことには両方が要るように思う。肉体としての身体性は個別でしかあり得ないし。

そんな話をつらつらできたのも、非常に有意義でした。