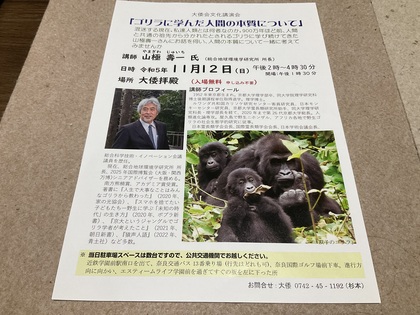

山極壽一氏講演会「ゴリラに学んだ人間の本質について」

2023/11/13

喫茶みりあむで働いている北林さんに「こんなものがあるんだけど」と手渡された一枚のチラシ。

そこにはゴリラの研究で有名な山極壽一さんの名前がありました。

ふうん。行ってみようか。。

それは、9月ぐらいのこと。

大倭会ってどんなところだろう?

なんとなく。宗教めいているけれど。

とちょっとためらいを感じながらも「入場無料」に惹かれて出掛けて行ったのでした。

近鉄学園前駅から、13番線のバスに乗る。

こんなところからバスに乗るのも初めてで。

「初めて」はやっぱり緊張する。

地図で場所は確認していたから、多分13番線は南側のロータリーだろうと予想して、南口に出る。

あ、あった!

…で、開演は14時、開場は13時半、なのに。

13時10分ぐらいに着く。

でももう時刻前なのに開場されていて、割と多くの人も来ていて。受付もしてくださって。

それで、入口で売っていた御本、2冊買いました。

『動物たちは何を喋っているのか?』。2023年8月第1刷。集英社。でも2023年9月には第3刷で。…売れてるんだ!

これは「シジュウカラの文法を解明した気鋭の動物言語学者と、京大前総長にしてゴリラ学の権威による対談!」と本の帯に銘打たれている。それから『共感革命ー社交する人類の進化と未来ー』。河出新書。2023年10月初版だから、出たばかりの本。

待ち時間の間、ゆるゆると読み始めたら、そのうち時間となりました。

非常に面白かった!

現代は人新世(Anthropocene? …ちょっと不明)の時代、だそうな。

人類の進化は700万年前。

身を隠すことのできる熱帯雨林を出て、サバンナに移る。

二足歩行を始めて、移動速度の速さと俊敏さを失う。

それで手にしたのは、手の自由。

手を自由にしたことで「弱みを強みに変える戦略」を取った、と。

ニホンザルは食物を分配しない。

強い弱いによって食物を手にする優先権を決める。

類人猿は食物分配する。

ゴリラに観察されたこと。

食物を手にしたオスにおばさんたちが大勢押しかける。

そしてそれをくれと要求する。

はじめは嫌がっていたオスも、しつこい要求に根を上げて、ちぎって周囲に投げる行動に出た、そうな。

まあ、それで「食物分配」が成立したのだと。

ニホンザルは木から木に飛び移り、木の実をたやすく手にすることができるから、食物分配の必要はない、と。

人間は食物を

・その場で食べずに

・必要以上の量を集め、

・仲間のもとへ持ち帰り、

・仲間と分配し、

・仲間と一緒に食べる。

こういった「食行為の社会化」「食物の間接化、道具化」によって、「情報の共有」と「共感を育む」ことを行ってきた。

そこから「見えないものを欲望する」ことにも繋がって行った、と。

のっけからぐいぐいと引き込まれていく。

…そうか。人類の進化は「社会化」と「共感力」にあった、と山極氏が言われるのは、そういうことか。

「人間の集団規模とコミュニケーション」の話も面白かった。

◯ 10人〜15人 共鳴集団。言葉が要らない。

◯ 30人〜50人 一致して動ける。顔と性格を熟知。

◯ 100人〜150人 信頼できる仲間。顔と名前が一致。

10人から15人はスポーツの集団。ゲームをする時、言葉でもやりとりはあるだろうけれど、瞬時、言葉が要らない規模。

30人から50人は、学校のクラス集団の規模。毎日顔合わせをして、居ないとあれ?と思うような関係性。

100人から150人は「社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)」と呼ばれるもの。

それ以上になると、身体以外の指標(たとえば、言葉)が必要となる。

共鳴集団は音楽的コミュニケーションで成立する。そこでは「共感能力の増加」がその集団維持に必要となる。「服装」「マナー」「食事」など。

「ソーシャル・キャピタル」は、言語的コミュニケーションで成立する。それには「情報処理能力の増加」が必要となる。

うーん。なるほど。

「目の表情から気持ちを読む」時に、「白目を持つ」ことが必要だった、ということもびっくり!だった。

確かに。多くの動物は白目をもたない。持っても非常に狭くて外から見えない。

確かに。多くの動物は白目をもたない。持っても非常に狭くて外から見えない。

アンジーも。白目はかろうじてあるけど、外から判別できない。

それで、よく考えると目だけで感情を読み取るのは難しい。

顔を逸らしたり、背中向けになったり。(お尻を向けるのです。。)

目を逸らしたり、目を伏せたり、尻尾を振ったり、尻尾をギュウっと股の間に押し込んだり、クーンという鳴き声で。

アンジーの横にテロップが出てくる。

フン! イヤだよ。 えーまだですかあ… 。ボクはそうしたくない。え?何くれるの? え?なになに? etc.

それを目の表情だけで、となると。

…そうか。白目があるから、雄弁に語ってくれるんだ。。

…そうか。白目があるから、雄弁に語ってくれるんだ。。

これは驚きの「発見」でした。

今、世界で起こりつつあることとして、

・SNSと通じて世界は開かれている けれど

・文化の無国籍化

・格差の拡大

・移民、大移動、複数居住

・信用社会から契約社会へ

・3つの縁(地縁・血縁・社縁)の喪失

を挙げられていました。

それで「新たな社交による縁」が必要ではないか、と。

ああ、それで。最新作の副題が「社交する人類の進化と未来」なんだ!

時間が押してきて、その辺りのお話は十分聞けなかったのですけれど、買った本を読めば、今、山極さんが考えていらっしゃることがつかめるかな、という気がしました。

時間が押してきて、その辺りのお話は十分聞けなかったのですけれど、買った本を読めば、今、山極さんが考えていらっしゃることがつかめるかな、という気がしました。

拡大再生産で「進化」してきた人類の方向性は、どこかで間違ったのではないか、これまでの歩みとは異なったものが必要なのではないか、の例として、

田中角栄元首相によって押し勧められた1970年代のコンクリートによる防災。

(「日本列島改造論」ってモノがありましたねえ。。)

(「日本列島改造論」ってモノがありましたねえ。。)

その時は、川の氾濫を川底をコンクリート化してできるだけ直線的に海に繋ぐ、という防災方法だった。

しかし、今はそれだけの予算が組めない、のと、3・11が起きたことで、人の想定外の大きさの災害に対してそのような方法では防災にならない、ことが判明している。

同時に、川底コンクリート化は、山から海に至る土地が痩せる、事態も引き起こしている。

自然の地形に合わせた川筋にすることで、「共存」できないか、を探る動きがある、という。

それにはお金もそれほどかからない。

聞いていると、どこか「たねの学校」の岡本よりたかさんの話と被ってきて。

人間はもう少し、謙虚な生き方に舵を切らないといけない、という気がしてきて。

さて、今の私に何ができる? を問いかけることになりました。

山極さんの本を読んで、考えたことをまたまとめることにします。