沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

子育て

生駒市立壱分幼稚園での絵本講座

2017/06/13

今年度、先月から生駒市立壱分幼稚園で「まこさんの絵本講座」を開催しています。

月2回の「未就園児さんの園解放日」に併せて、月1回ペースで2、30分の講座を開かせていただくことにしたのです。

第2回の昨日は、谷川俊太郎の『ことばあそびうた』を紹介しました。

一緒に「いるか」や「かっぱ」、「うとてとこ」「十ぴきのねずみ」を読み合わせました。

子どもは言葉遊びが大好きです。未就園児さんだったら、読むことはできないでしょうけれど、お母さんが読んであげた言葉を覚えますよ〜、一緒に楽しんでくださいね、とお伝えしました。

絵本紹介の後、質問をされた方もいらっしゃいました。

幼稚園に行きたがらない時は、そういう気持ちを受け入れてあげた方がいいのか、それとも、そういった「我が儘」を許してはいけないのか、と。

行きたがらないのは何か理由があるわけで、それを聞いてあげてください、もしかすると、園で何かお友だちとの間で嫌なことがあったのかもしれない。

あるいは本当にお腹が痛いのかもしれない。男の子はお腹が弱いので、夏場でも腹巻きが必要な子もいますよ。

理由を聞いても上手く答えられないかもしれない。そんなときは、担任の先生にお話しして、園での様子を見てもらってください。

うまく担任の先生と連携できれば、お母さんの心配も減りますし、お子さんも安定しますよ、とお伝えしました。

いずれにせよ、何もないのがいい、のではなくて、何かあることがその子の抱えている「問題」に気づけることだから、「良かった!」と思ってくださいね。

お友だち関係のトラブルも、早いうちに対処できると、その子がこの先小学生になり、中学生になっていくときに、解決できる力を蓄えていくことに繋がるかもしれない。

そんな風に「長い目」で見てあげてくださいね。

また、「絵本を読んでやっても、つい『この色は何色?』みたいに、知識を教えることに走ってしまう」という悩みも聞きました。

いいんです。聞きたくなったら聞いても。

お子さんは大好きなお母さんが聞いてくることを、いちいち区別していません。

もっと、気楽でいいんです。

でも、「聞かなければならない」って思わないでくださいね。

何かを「せねばならない」ことはないのです。

一緒に楽しんでくださいね。

だって、「つ」がつくうち、と言いますよ。

ひとつ、ふたつ、みっつ…ここのつ。

「つ」がつかなくなったら、もう手を離れます。

私の子どもも、小学校3年生で、人前で手を繋がなくなりました…。

それは必要なことなんですけれどね。でも、いきなり来ますからね。ある日突然。…淋しかったです。

今はベッタリくっついて来ますから、想像もつかないでしょうけれど、でも「その日」は必ず来ます。

だから、後悔のないように、過ごしてくださいね。

そんな風にお話させていただきました。

来月の第3回で、一学期が終わりますから、一区切り。

お母さんたちの感想をいただいて、また、何か企画しようと思います。

画像は、そのあと訪れた矢田寺の紫陽花。

少し時期が早くて、まだ色づいていないものもたくさんありました。

薄曇りでしたが、時折日が差すタイミングを見計らってシャッターを切りました。

子育て

愛染幼稚園

2017/02/23

昨日の朝刊に、奈良市にある私立愛染幼稚園で、百人一首のカルタを学ばせる話が載っていました。歌人の天野慶さんが、ご自分のお子さんの入園をきっかけに、幼稚園で百人一首を教えるボランティアを引き受けることになったとのこと。東日本大震災の後、余震を恐れて東京から奈良に移住されて…ということらしい。昨年、夫の転勤でまた東京に転居されたとありました。

愛染幼稚園って、私が通った幼稚園だったなあと思い出し、カウンセリングルームのある学区の幼稚園に絵本の読み聞かせボランティアに行くなら、やっぱりこちらにも、と思ってお電話したら、急遽、園長先生が会ってくださることになりました。

ほとんど半世紀ぶりの幼稚園は、建物も様変わりして、L字型の総二階建てには、綺麗なお部屋が並んでいました。お部屋も廊下も板張りがしてあって、木のぬくもりが感じられました。

園長先生は私より五歳年上の方で、息子さんを二人育てられたとのこと。仕事を持ちながらの子育ての話やら園児のお母さんの話やらで、あっという間に2時間経っていました。

お茶室も設けられていて、ここでは静かにお話を聞くことを教えられるとか。抹茶茶碗も本物の大きさのものを用意され、丁寧に扱わないと割れるという経験をさせるそうで、それには痛く感心しました。割れないプラスチック製などを用いてはいけない、なぜなら、注意深くしないと割れるし、お湯も熱いから気をつけることを学ばせたいので、ということでした。

何でも便利になってしまって、代用品が溢れていて、それが物に対する粗雑な扱いになってしまったり、リセットすればまたゲーム開始になるような感覚で、壊れたらその物はもう元には戻らないんだ、という「取り返しのつかなさ」がわからなかったりの世の中になっていると思います。

同じように、人の心も丁寧に付き合い、丁寧に扱うことが不足しているように思います。他人に対しても、ですし、自分に対しても、です。

丁寧に扱われなかった子どもが、どうして他人を丁寧に扱うことができるでしょう?

幾つになっても変わることができるし、成長もできる。だけど、できることならば、余計な苦しみをたくさん味わわなくて済むならそれに越したことはない、と思うのです。若いお母さん方に関わらせていただくことで、少しでもお母さんたちが自分の親との関係から受けた傷を癒し、そして自分の子どもへの関わり方が変わるなら、これほど嬉しいことはないと思います。

来年度、また関わらせていただける場所が増えました。私も新しい出会いを楽しみにしたいと思います。

画像は、遅い昼食を取りに行った高畑の喫茶店「みりあむ」。30年来の友人、フランス人のミリアムがやっています。店内は亡くなった節夫さんの手作り内装です。

子育て

子育ての「失敗」?

2017/01/30

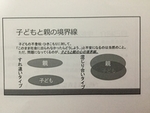

昨日は「一般社団法人 なら人材育成協会」主催の「不登校・ひきこもり親子セミナー」に参加しました。画像は、お話しくださった臨床心理士の中東照幸さんが提示された、パワーポイントの一枚です。「子どもと親の境界線」と題された、「すれ違いタイプ」と「混じり合いタイプ」。ありがちな親子関係です。そして、このいずれの状態も、親子関係がうまくいきません。

「すれ違いタイプ」では、子どもが親から見放されたように感じます。

「混じり合いタイプ」では、子どもは自分が何を望んでいるのかわからないままだし、親は子どものためと思いながら自分の考えを押しつけていたり、子どもに決めさせなければならないところにまで踏み込んでしまって、子どもの「自己決定」を奪います。子どもの自己決定を奪ってはならないのは、うまくいかなかったときに「母さんがそうしろと言ったから…」と逃げ場を作ってしまうからです。

逃げ場が必要なときは、もちろんあります。しかし、こういう「逃げ場」を作ってしまうと自分の人生に責任を持たず、悪いことは全部人のせいにするようになります。その状態は、本人にとって楽なようでいて、ある意味、不幸です。それは、自分の人生に対する責任は誰も取ってくれないことに、いずれ気づかざるを得ないからです。当たり前といえば当たり前のことですけど。そのことに気づくのに遅くなるだけ、不幸だと私は思うのです。

フリートークの時間、「なら人材育成協会」のスタッフとして関わっている大学生の人たちを前に、「私が今、関心あるのは、不登校やひきこもりを経験した子どもたちが、立ち直ったとして、その先どういう支援が必要なのか、ということ。やはり、そういう経験をせざるを得なかったのは、何かこう、人間関係の作り方がうまくなかったり、自分の感情をうまく処理できなかったり、ということがあるように思えて。今まさに自分自身の問題として、我が子の今後を考えるのに、何が必要か、何をしてはいけないのか、手探り状態だから。」という話をしました。皆、不登校やひきこもり経験のある人たちでしたので、うんうんと頷いてくれました。

さっきの図で言えば、二つの円は離れていても交わっていてもいけないのですね。ちょうど一点で接しているような状態が望ましいわけなんですが、なかなかその状態を作るのが難しい…。

子どもが不登校になったり引きこもったりすると、つい「私の子育ての失敗?」とお母さんたちは思ってしまいがちです。けれど、誰でしたっけ?(エジソンは「失敗は成功の母」という言葉で有名ですが)、「私には失敗というものがない。なぜなら、あきらめない限り、次へのステップだから。」という言葉。そうです。あきらめなければ、「失敗」ではないのです。まだ「途上」だということです。そして、母はあきらめるわけにはいかないのです。10ヶ月間自分のお腹で育て、そして、お乳をやり、おしめを替え、育ててきたんですから。言葉をかけ、微笑んであやし、抱っこしてきたんですから。頭では別人格と分かっていても、どこかまだ「へその緒」がつながっている。子どもが怪我すると自分の身体が、心が、痛む。どうしようもないです。どうしようもない。そう感じてしまうのですから。

だからこそ、「混じり合い」になって、子どもを呑み込んではいけないのです。

私もまだ子育ての途上です。あまり偉そうなことは言えません。でも、幼児、小中高校生のお母さんたちより少し先輩です。その分、分かることもあります。だから何でも相談してくださいな。一緒に子育て(そして、お母さん自身の「自分育て」)をしていきましょう。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休