- ホーム

- Works 2001〜2011「読書への誘い」

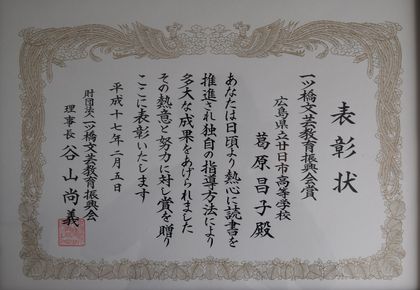

Works 2001〜2011「読書への誘い」

2001年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2002年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2003年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

第61号〜第95号2004年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2007年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2008・2009年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2010・2011年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

第70号

『ワニはいかにして愛を語り合うか』(竹内久美子・日高敏隆著・新潮文庫・1990年刊)

『ワニはいかにして愛を語り合うか』(竹内久美子・日高敏隆著・新潮文庫・1990年刊)

オスガエルは必死に鳴いて思いの丈を伝えます。何千羽も同時に出産するコウモリには、親子の合言葉があります。動物たちは結構上手く意思を伝えているようなのに、すごく頭がいいはずの人間はなぜ、自分の気持ちが分かってもらえないと悩むのでしょう。それは昔ワニだったことを、私たち人間が忘れてしまったからなのです…。多くの動物の生態と共に明かされる新事実!

第69号

『名前がいっぱい』より「あだな物語」(清水義範著・新潮文庫・1999年刊)

『名前がいっぱい』より「あだな物語」(清水義範著・新潮文庫・1999年刊)

親の戒名を、寺に頼まず自分でつけようとした男は七転八倒。作家は小説の登場人物の 名前に四苦八苦。変なあだ名でクラスメートにいじめられて…。本名、あだ名、ペンネー ム、戒名、匿名 etc. 笑いを誘う様々なシチュエーションで、私たちの名前に対するこだわりやすったもんだを映し出した10 編。

第68号

『モモ』(ミヒャエル・エンデ著・大島かおり訳・岩波書店・1976年刊)

『モモ』(ミヒャエル・エンデ著・大島かおり訳・岩波書店・1976年刊)

「時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語」というサブタイトルを持つ、児童文学の傑作。「児童」だけでなく心ある大人にも届く、エンデからのメッセージ。

第67号

『14歳からの哲学—考えるための教科書—』より「仕事と生活」(池田晶子著・トランスビュー社・2003年刊)

『14歳からの哲学—考えるための教科書—』より「仕事と生活」(池田晶子著・トランスビュー社・2003年刊)

人は14歳以後、一度は考えておかなければならないことがある——。専門用語による「哲学」ではなく、哲学するとはどういうことかを日常の言葉を用いて示すことに挑み続ける哲学者池田晶子の、若い世代へのメッセージ。

第66号

『ドラマとしての授業』(竹内敏晴著・評論社・1983年刊)

『ドラマとしての授業』(竹内敏晴著・評論社・1983年刊)

演劇人として、からだを開くレッスンを続ける筆者が、学校での生徒の閉じた<からだ>に警 告を発し、「開かれた<からだ>を育てるとは、全人格が成長していくことに他ならない」と、 これからの教育の方向性を示唆した書。

第65号

『「ことば」の課外授業—“ハダシの学者”の言語学1週間—』

『「ことば」の課外授業—“ハダシの学者”の言語学1週間—』

(西江雅之著・洋泉社新書・2003年刊)

世界の言語数は「約いくつ」としか答えられない理由と本当は得体が知れないバイリンガリズムとの密接な関係。「人はことばではコミュニケーションできない」という意外な話から言語を言語たらしめる七つの性質の話まで。数十言語を自在に操る破格の天才言語学者が初めて語り下ろした平易かつ高度、専門用語一切なしの、目からウロコの言語学講義。

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休