- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 映画

- 映画「TOVE トーベ」での、トーベ・ヤンソンの描かれ方

映画「TOVE トーベ」での、トーベ・ヤンソンの描かれ方

2023/10/29

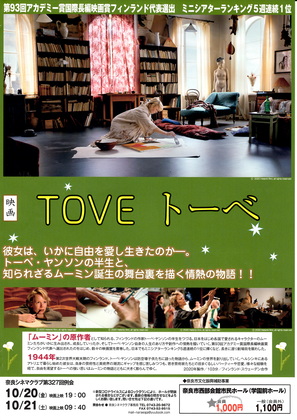

奈良シネマクラブの第327回例会上映は「TOVE トーベ」。

日本でも馴染みの、人気アニメ「ムーミン」の原作者ということで、とても楽しみにしていた映画だった。

私の子どもが生まれた頃。

「ムーミン」の原作者は日本のアニメ「ムーミン」に批判的だと、何かで聞いていた。

アニメ「ムーミン」は、当時の日本のアニメしてはとてもスローテンポで。

なのに、トーベ・ヤンソンはテンポが早すぎる! と異議を唱えた、らしい。そう聞いて。

そして、その時加盟していた生協か何かで、スウェーデン語での原作アニメのビデオ(VHS! なんと懐かしいこと!)が売り出されているのを知り、早速買った。

原作アニメは、とてもとてもスローだった。

あのVHSはどこへ行ってしまったんだろう。。

子どものために買った、というより、私がどんなものか見たかったのだ。

…確か、15分そこらのとても短いものだった、気がする。

あ、VHSが廃れていった時に。私、CDに焼き直した、気もする。

だから。そもそも原作ムーミンと日本アニメ「ムーミン」とは異なるもの、という認識を持っていた。

それから、ムーミンシリーズの童話を読み始めた。

挿絵は、日本アニメの「ムーミン」が可愛くて綺麗で、に比して、そんな「可愛い」だけの線ではなかった。

…ちょっと、おどろおどろしくもあった。彗星や嵐の線など。

ちょっと 不気味なムーミン谷の冬、を描いたものもあった。

それはそうだ、と当時の私は思った。北欧は、冬が長くて寒いもの、ね。

私の手元には、2冊のムーミンの解説関係の本がある。

1冊は『ムーミン谷のひみつ』(冨原眞弓著・ちくま文庫・2008年第1刷)。

これは「1995年11月、KKベストセラーズより刊行された『ムーミン谷へようこそ』をもとに大幅に加筆訂正し、文庫化されたもの」とある。

…『ムーミン谷へようこそ』も、買って読んだような気がする。

もう1冊は「芸術新潮」という雑誌の2009年5月号で「特集 ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソンのすべて」。

『ムーミン谷のひみつ』には、ページの端が折れている箇所が3箇所あった。

…多分、私の気に入った記述があるんだろう。(私は、直接本に線を入れるようになる前は、遠慮がちにページの端を折っていた。)

pp.21-22。

1972年の記事で、作者のヤンソンはこう語った。

「ムーミンの家族はいたって自然なかたちでしあわせなので、自分たちがしあわせだということさえ知らない。

かれらはいっしょにいてしあわせで、互いに自由を与えあう。

つまり、ひとりでいる自由であり、自分なりの考えをもつ自由であり、分かちあってもよいと思うまではその考えを秘密にしておく自由である」(『自由とはなにか』)。

かれらが「とてもしあわせな家族」なのは、ひとりひとりの自由が保証されているからだ。

孤独でいる自由、思想と表現の自由、プライヴァシーの自由である。

互いに干渉せずにいるには、ときとして強い意志の力が必要だ。

相手がたいせつな存在であれば、なおさらである。

けれどもムーミンたちは、互いの自立がしあわせの基盤だと知っている。

だから、ムーミンパパはふらりと家を出ていけるし、ふらりと戻ってくることもできる。

pp.28-30

『ムーミン谷の冬』でも<開かれた家>の原則は守られている。

ムーミン屋敷でひとり冬眠からめざめて、慣れない冬をすごすムーミントロールのもとに、たくさんの見知らぬ客たちが押しよせる。

たいへんな寒波のせいで食べるものがなくなったという。

ムーミントロールは気が気でない。みんなの分までジャムがあるだろうか。ジャムのことを話したら、あっというまに食べつくされてしまうのではないか。

家族のためにとっておいた保存食を、すべて差しだしてよいものだろうか。

はじめはジャムがあることを隠そうとするが、ちびのミイに「くさるほどあるわよ」とすっぱぬかれて、「家族が眠っているあいだは、ぼくが家族の所有物を管理しているので…」と口ごもる。

どんなときでも<開いている>というのは、なかなかむずかしい。

それでも「いちばん古いジャムの瓶から開けてよ」と、注文つきで食料を分かちあうことに同意する。

ミイがいみじくも言いはなったとおり、ものは貯めこめば貯めこむほど「くさる」。

最初はいやいやながらでも与えることで、ムーミントロールはすこしずつ自由になっていく。

最後には、これだけは確保するぞとタイルストーヴのなかに隠しておいた、とっておきの苺ジャムの大瓶を、元気がよすぎてみんなから煙たがられていたヘムルに餞別として差しだすまでになる。

しかし、わがままな客たちの身勝手にふりまわされて、ムーミントロールはともすれば<閉じて>しまいそうになる。

ようやく長い冬が終わり、客たちは三々五々帰っていく。

あとに残されたのは、数えきれないほどのからっぽのジャム瓶と汚れた食器とゴミの山、壊れたりなくなったりした家具やマット、そしてめっきり量が減ってしまった薪の束だ。

でも、眼をさましたムーミンママは言う。ジャムの瓶はたくさんありすぎたから、みんなが食べて片づけてくれたのはありがたいわ。

それに、家具や品物が減ったおかげで風通しがよくなったし、掃除が楽になるわね。

いざというときに備えての蓄えであるジャムや薪は、おそらくムーミン家族の、ひいてはムーミントロールのブルジョワ的な側面をあらわすシンボルなのだろう。

これらが外からの侵入者たちによって使いはたされたとき、ムーミン屋敷もムーミントロールも身軽になって、より自由に、よりかろやかに、より風通しよく、生まれ変わったのだ。

おもしろいのは、アナーキーの権化みたいなちびのミイと、家内安全のお守りみたいなムーミンママが、言葉づかいこそちがえ、同じメッセージを伝えていることだ。

いわく、どんなにいいものでも、守りに入りすぎると<くさらせて>しまうよ、と。

pp.118-121

…作者ヤンソンに言わせれば、ミイは少量でも効くスパイスで、「甘ったるい感傷に流れそうなとき、ぴりっと辛口のコメントをして物語をひきしめてくれる」。

ミイは無意味な気休めを言わない。

もっぱら挑発する。

元気というのは与えられるものではない。

与えられたものは、またすぐ奪われてしまい、根本的な解決にはならない。

ミイはそういう一時しのぎを嫌う。

「だいたい、あんたには気力ってものがあるの? わたしにぶちのめされたい? どうなのよ!」

と、ニンニを容赦なく追いつめ、彼女が自分から変わるきっかけをつくろうとする。

しかしニンニが「自分の顔」をとりもどすきっかけは、ミイの押しつけがましい激励ではなく、さりげないムーミンママの気配りから生まれる。

例によってママは、自分がしたいことではなく、相手がしてほしいことはなにかを考えて行動する。

これはママの特技といってよい。

たとえば、さえない茶色の服を着ていた少女に、ばら色のワンピースとその残り布でリボンを縫ってやる。

これだけでもずいぶん気分が明るくなったはずだ。

ニンニが作りたての林檎ジャムの大瓶を落として割ってしまったときも、

「あら、これっていつも蜜蜂にあげてた瓶ね。おかげで野原まで運ぶ手間がはぶけたわ」と絶妙のフォローをする。

やがて、ニンニの首から下は現れたものの、あいかわらず顔は見えない。

ある日、家族みんなで海辺にピクニックに行く。

ニンニは浜辺に立ちつくして絶句する。

生まれてはじめて海を見て、そのはてしない大きさに圧倒されたらしい。

パパはふと茶目っ気をおこし、ママの後ろにまわり、彼女を海の中に突き落とすふりをする。

もちろん冗談だ。

すると電光石火、ばら色の稲妻が走り、白く尖った歯がパパの尻尾にがぶりと食い込み、パパの方が海のなかに転がりおちた。

「すごい! やった!」とミイは叫び、感心することしきり。

白い歯の持ち主はニンニだった。

しかも顔が見えるようになって。

真っ赤な顔をして、浜辺に両脚をふんばって立ち、われを忘れてかんかんに怒っている。

あんなやさしいママを怖しい海に突き落とすなんて許さない。

おそらく生まれてはじめて心の底から腹をたて、怒りをはっきりと表すことができたのだ。

怒りをあらわにし、闘うすべを学んだとき、ニンニは「自分の顔」を手に入れた。

「あんたね、闘うすべを学ばないかぎり、自分の顔をもつことはできないのよ」と喝破(かっぱ)したミイの予言は、みごとに成就したのである。

なんか。2008年の私も、今の私と同じだなあ、と思う。

やっぱり今も、同じ箇所に共感して、線を引く、でしょうね。

自由というものをどう捉えるか。

人に対して<開く>ということをどう考えるか。

それから。自分の顔を持つ、ということは、守るべきものを持つ、ということ。

けれど、人の心を開くのは、叱咤激励ではない、ということ。

そんなメッセージを「ムーミン」のお話に散りばめて伝えてきたトーヴェが。

浅薄な「好奇心」に突き動かされて、不倫やら同性愛やらに走った、とは思えない。

芸術新潮の特集には、同じく冨原眞弓さんが、いろんな「質問」にお答えする形式のページがあって。

そこでトーヴェ・ヤンソンはスウェーデン語を母語とするフィンランド人である、と説明されていた。

フィンランドの公用語はフィンランド語とスウェーデン語。

トーヴェの父はスェーデン語系のフィンランド人、母は、スウェーデン人、だった、という。

だからトーヴェの家庭ではスウェーデン語。それで、トーヴェの表現言語もスウェーデン語。

だからトーヴェの家庭ではスウェーデン語。それで、トーヴェの表現言語もスウェーデン語。

だけど、フィンランドでは少数派だった、という。

しかも、トーヴェの10代から30代のころ、ナショナリズム運動に突き動かされた、純正フィンランド主義者ともいうべき人たちが、スウェーデン語排斥運動を展開していた、という。

両者の間には、深刻な言語闘争が繰り広げられていた。

だからトーヴェ・ヤンソンの評価も、自分の母国フィンランドよりもスウェーデンでの方が高かったりもしたらしい。

フィンランドで生まれ、フィンランドで育ちながら、異邦人。

それから。父は彫刻家だったけど、そんなに定期的に仕事が入るわけではなく。

母シグネが本の表紙画や雑誌の挿絵を描いて一家を支えていた、という。

その辺りも、この映画では十分伝わりきらなかった、と思う。

映画では、父との確執が描かれたりしていたけど。本当に「確執」があったんだろうか?と疑問に思う。

トーヴェ自身は13歳の時に初めて自分の描いた絵が印刷物になった、ようだから。

そして、15歳の時には母シグネが関わっていたスウェーデン語系の政治風刺雑誌『ガルム』にも挿絵が掲載されているようだ。

当時の北欧は不倫もタブーだし、同性愛もタブーで、発覚すれば「処罰」の対象になった、と、映画人の溝江さんの解説を聞き。

だから、「自由を追い求めるトーヴェ」を描こうとしたのではないか、という解釈だったけど。

あるいは。日本の私たちとは違って、本国ではもっとトーヴェについて知られていて。

だから、今まで取り上げられなかったトーヴェを描こうとしたのではないか、とか。

もちろん、不倫も同性愛も「事実」だったかもしれない。

けれど、まあ、「半生を描く」という設定だから、「若き日の突っ走った感のあるトーヴェ」が前面に出て。

社会に対して風刺画を描いて政治批判をする側面は、まるで描かれずに。

なにか、恣意的なトーヴェ像を見せられたようで、ちょっと納得がいかなかった、です。

もしも、トーヴェが不倫や同性愛に走った、としても、それは「止むに止まれぬ内的動機」に突き動かされて、ではないのか、とどこかでそう思っている私がいる。

それにしても。

もう一度、自分の手持ちの資料をひっくり返したりして、なかなか、大変な作業でしたが、

「私にとってのトーヴェとは、こういう人」の再発見につながって、実り多い時間となりました。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休