沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

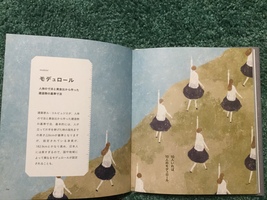

測るのはどんなもの?〜『はかりきれない 世界の単位』米澤敬 著・日下明 イラスト〜

2017/10/31

カラット(1粒の豆の重さ)

五劫の擦り切れ(ごこうのすりきれ)(とほうに暮れるほど長い時間)

アンフラマンス(現実と非現実の境界の薄さ)

モデュロール(人体の寸法と黄金比から作った建造物の基準寸法)

いじめ43%増32万件〜毎日新聞10月27日付朝刊トップ記事〜

2017/10/30

毎日新聞の10月27日付朝刊のトップに「いじめ43%増32万件」という、全国小中高校と特別支援学校が2016年度に認知したいじめは、前年度比43,8%(9巻8676件)増の32万3808件で、過去最多を更新したことがわかりました。

26日に文部科学省が公表したようです。

3年連続の増加で、初めて30万件を超えた、とあります。

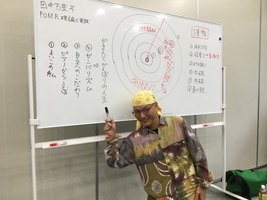

リウム社長穂口大悟さんの話を聴く〜【ほぐちとしゃべる会】&事業主のための家計のやりくりミニセミナー〜

2017/10/29

神戸の秋の一日

2017/10/28

昨日は、母と杏樹(アンジー)を連れて、神戸の秋の散策に出掛けました。

新神戸駅近くに「布引ハーブ園」というところがあって、今年友人と有馬温泉に泊まりに行った母がそこに寄ったらしいのです。

「ワンコも大丈夫だったから」というので、いつものワンコ用抱っこ袋に入れて、電車に乗り込みました。

ここがハーブ園へのロープウェイ入り口。

エントランスも素敵で。

おお!あれに見えるは、ハーブ園へのロープウェイ! と期待感マックスだったのですが、ロープウェイ入り口へのエレベーターに乗り込もうとして、係の人に「犬はダメだよ」と言われて「え?」。

母を振り返ると「わんこ見かけたけど…」と不安げな様子。

どうやら、盲導犬や介護券はOKだけど、それ以外はダメなようでした。

それでも諦めきれない私は、ロープウェイチケット売り場のお姉さんに「この袋の中に入れて、出さない、ということでもダメですか?」

と聞いたんだけど、素っ気なく「ダメです」。

母は、「せっかくここまで来たんだから、ひとりで行っておいでよ。アンジーとどっか うろうろしてるから。」

と言いましたが、そんなわけにも、ね。

お昼になったので、(ハーブ園でランチ♪のハズだった…)近くのインド人のカレー屋さんでランチして。

それから、「異人館通りへの散歩道」の案内が見えたので、お花を撮る予定を、館を撮ることに切り替えました。

散歩道は、高台にあって、ちょっと眺めもよくて。

桜葉も紅葉していて、いい感じ。

異人館通りに入ると、「異人館」でないマンションも、お洒落だなあと、

ね?

限りなく、青い空!

これは「風見鶏の館」

NHK朝ドラの「べっぴんさん」に出てきた館。

ひととおり、歩いたら、「シティー・ループ」のバスで、海辺へ。

メリケン波止場。

腰を下ろして、ぼんやりと海を眺めていました。

あ、アンジーはこんなふうに、電車やバスやレストランでは、抱っこ袋に。(頭も袋の中に入れます。)

いい一日でした。

画像は、異人館通りで見かけた看板。

体質改善のアロマオイルを作る〜ナード・アロマインストラクターコース〜

2017/10/27

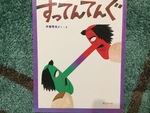

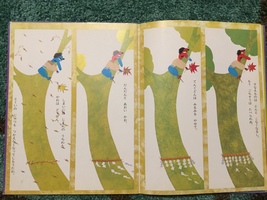

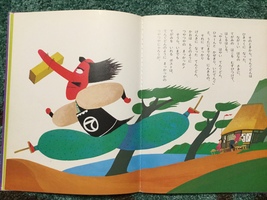

マイナスはプラスでもある〜木曽秀夫作『すってんてんぐ』〜

2017/10/26

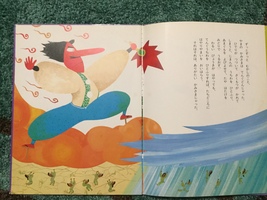

《ずっとずっと むかしのこと、

やまの かみさまは てんぐどんじゃった。

ひでりが つづいて さくもつが かれて

しまうと、じまんの うちわを ひとふり、

あまぐもを よびよせて、たや はたけを

みどりで うるおす。

わるい びょうきが はやっても、

てんぐうちわを ひとふりすれば、たちどころに

はやりやまいを おいはらう。

それはそれは、ありがたい かみさまじゃった。》

なんか、意気揚々とした天狗どんが、颯爽と登場します。

…神さま、なのですね。

《じゃによって、てんぐどんの すむ やまのてっぺんの、おおきなきのしたには、

「てんぐさま、こどもを さずけて くだされや」、

「しょうばいが はんじょう しますように」

と。いつもいつも おそなえものが いっぱい。

おかげで てんぐどん、まいにちまいにち、ごちそうをたべて、

かおは つやつやの まっかっか。》

《ところがじゃ、なんねんもなんねんも、ながいきしている あいだに、

《そなえものは とんと こなくなるし、

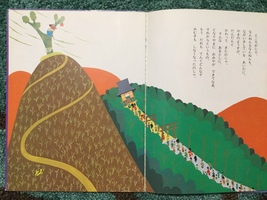

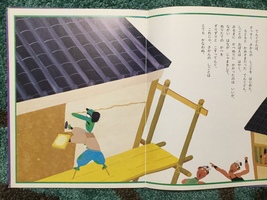

《てんぐどんは、さっそく さかんの しごとを はじめた。

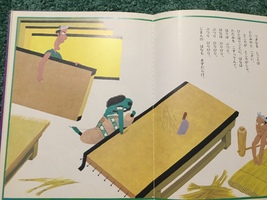

《つぎなる しごとは たたみやと ござい。

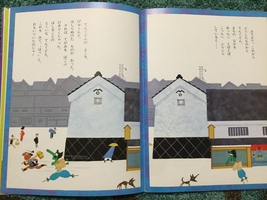

《さてさて、これから どうしたものかと、

《そのときから てんぐどんは ひきゃくに なった。

生きる意味を見失ったときには…〜エミリ・ディキンスンの詩〜

2017/10/25

来月、用事で広島に行くのですが、その時に会えないかと思ってCさんに連絡を取りました。

あれやこれやの話の後、「とてもいい詩があるの」といって、教えてくれたのがこの詩です。

エミリ・ディキンスンの詩の一部を取り上げる形での新聞記事だったので、題名も分からないのですが。

からだの声を聴く(2)〜定行俊彰さんのゲシュタルト療法・ワークショップ〜

2017/10/24

からだの声を聴く(1)〜定行俊彰さんのゲシュタルト療法・ワークショップ〜

2017/10/23

心淋しくなる季節には要注意〜ヴェルレーヌの詩「落葉」・上田敏の訳詩集『海潮音』から〜

2017/10/22

毎日雨続きで、せっかくの秋の爽やかな季節はどこに行ってしまったか、と嘆かわしい限りです。

秋の風景、といえば、ヴェルレーヌの詩「落葉」。

上田敏の訳詩集『海潮音』が有名です。

「読書への誘い」第24号で紹介したものです。

自分を勇気づける〜大木実の詩「前へ」〜

2017/10/21

「読書への誘い」の紹介も第60号に達しました。

第207号まで作ったのですが、1/3ほどになったのですね。

さて、今朝は、その第60号で紹介した詩を。

真っ直ぐすぎてまぶしいぐらいなんですが、ちょっと元気が出ます。

…確か、高校3年生の担任をして、3月に送り出す時に作った「読書への誘い」だったと思います。

卒業すると、クラス全員が揃うことなどないので、はなむけにえらんだ詩だったと記憶しています。

日本語はこんなふうに続いていく〜『これは のみの ぴこ』谷川俊太郎・作/和田誠・絵〜

2017/10/19

「これは のみの ぴこの/すんでいる ねこの ごえもん」

「これは のみの ぴこの

「これは のみの ぴこの

前と後ろがつながっていることをこんなふうにも表現していたのですね!

人生における課題を考える〜木村恭子の詩「十二月の家」〜

2017/10/18

急に朝夕が寒くなりましたね。

10月なのに11月の気温だそうです。

…だんだんと、四季折々、ではなく、「夏」と「冬」しかないような気がしています。

「いい季節」がとても短いような。

今朝は、なんとも不思議なイマジネーションが発揮される詩を。

「読書への誘い」の第59号で紹介したものです。

人は「使い捨て」されてはならない〜教員の長時間勤務の改善を〜

2017/10/17

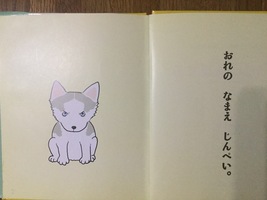

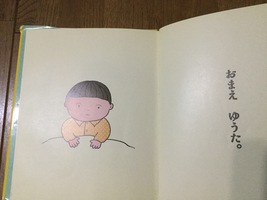

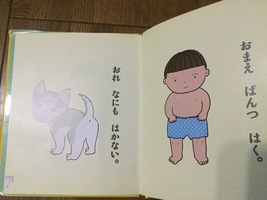

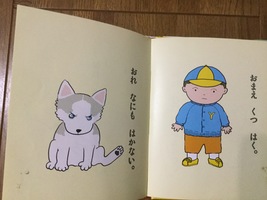

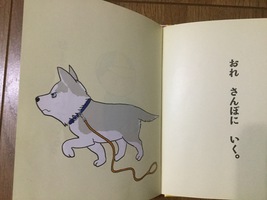

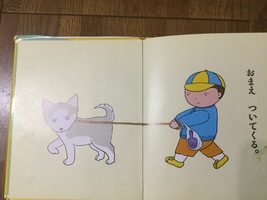

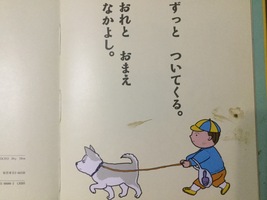

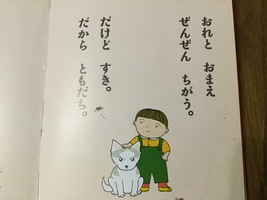

子分のように従える〜きたやまようこ作『ゆうたとさんぽする』〜

2017/10/15

「おまえ ぱんつ はく。おれ なにもはかない。」

あらあら。パンツから、始まって靴まで履いたのは、散歩のためだったのね。

「おまえ ついてくる。」

職場のいじめに立ち向かう〜長谷川康夫の詩「ちがう人間ですよ」〜

2017/10/14

立場を逆にしてみたら…〜『ゆうたはともだち』(ゆうたくんちのいばりいぬ1)きたやまようこ作〜

2017/10/12

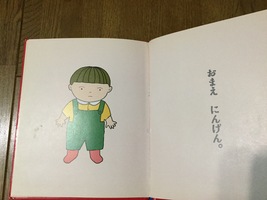

「おれ いぬ。」

「おまえ にんげん。」

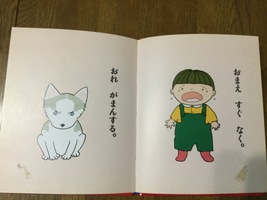

「おまえ すぐ なく。/ おれ がまんする。」

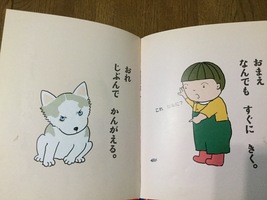

「おまえ なんでも すぐに きく。/ おれ じぶんで かんがえる。」

「おれと おまえ ぜんぜんちがう。

「好き!」という気持ちがなせるワザ〜入沢康夫の詩「未確認飛行物体」〜

2017/10/11

今日は、タイトルからイメージした詩の内容がかなり違っていて、ん? と思う詩を。

入沢康夫の「未確認飛行物体」という詩です。

「読書への誘い」第57号で紹介しました。

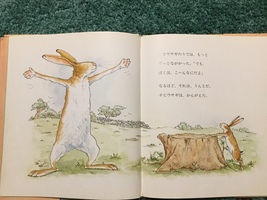

自分にできる精一杯で大丈夫〜『どんなにきみがすきだか あててごらん』

2017/10/05

チビウサギとデカウサギのお話。

でも、親子ってわけでもないみたい。

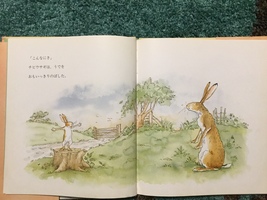

‘ちいさなちゃいろいノウサギは、おやすみのじかん。

おおきなちゃいろいノウサギのながいみみにつかまって、ベッドへいくところ。’

‘ちいさなウサギは、おおきなウサギに きいてみたくなった。

「どんなに、きみがすきだか あててごらん」

「そんなこと、わからないよ」と、デカウサギ。’

「こんなにさ」

チビウサギは、うでをおもいきりのばした。

デカウサギのうでは、もっと

ずっとながかった。

「でも、ぼくは、こーんなにだよ。」

なるほど、それは、うんとだ。

チビウサギは、かんがえた。

こんなふうに、チビウサギは自分の身体を使って、「どんなにきみがすきだか」を一生懸命表現しようとします。

でも、そのたびに、デカウサギの身体の方が大きいから、言い負かされてしまうのです。

身体で表現することに限界を感じたチビウサギは、距離で表現しようとします。

「きみのこと、このみちをずっといって、かわにとどくぐらい すきだよ」と叫ぶ。

なのに…

「ぼくは、きみのこと、かわをわたって、おかをこえたぐらい、すきだよ」な〜んて、あっさり返されてしまう。

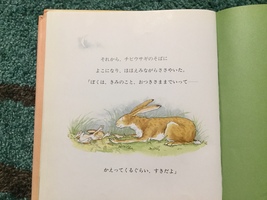

もうねむくて、なんにもおもいつかないチビウサギは、

「ぼく、おつきさまにとどくぐらい きみがすき」と言うと、眠ってしまいます。

‘「それは、とおくだ」と、デカウサギ。

「それは、とてもとても、とおくだ」

デカウサギは、チビウサギを木の葉のベッドに、そっとねかせると、かがんでおやすみなさいのキスをした。

それから、チビウサギのそばによこになり、ほほえみながらささやいた。

「ぼくは、きみのこと、おつきさままでいってーーーかえってくるぐらい、すきだよ」’

他愛もない、と言ってしまえばそうなんですが。

私はいつの頃からか、現代文の授業開きは『百万回生きたねこ』で、授業の最後はこの『どんなにきみがすきだか あててごらん』で閉じていました。

チビウサギは、いつもいつもデカウサギにかなわないのですが、でも、それでもいいよね、その時にできる精一杯で、というような話をしたような。

でも本当は、そんな「理屈」より、単に「好きだよ」の連発が、なんだか心地良かったような。

子どもにもそんなふうに「だあい好き!」と言いたかっただけだったように、1年間を過ごしてきた生徒たちにも単に「あなた方が大好きよ」と言っておしまいにしたかった、ような気がする。

いろんな生徒がいたけど、もちろん、相性の合う合わないもあったでしょうけれど、1年間、いろんな文章を書かせてきて、ひとりひとりの個性がよくわかって、書くことが得意な人も不得意な人も、それぞれに1年間の成長が見られて、いとおしい気持ちになりました。

…そんなことを、この絵本を読み返して思い出しました。

ないものねだりをしてみても…〜川崎洋の詩「鉛の塀」〜

2017/10/03

10月になりました。

朝夕が随分涼しくなりましたね。

特に朝は、何か上に羽織らないと肌寒いぐらいです。

…というのは、杏樹(アンジー)の朝の散歩で、6時半頃、ご近所を歩いているので。

今日は、川崎洋の「鉛の塀」という詩を取り上げようと思います。

「読書への誘い」の第56号で紹介したものです。

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休