沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

フォーカシング

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(2)

2017/07/31

前回の続きです。

15分の休憩後、「アニマル=クロッシング(Crossing with Animals)」という「ペア・ワーク」を行うことを池見陽氏から提案されました。

「アニ=クロ(アニマル=クロッシング)」とは、どんなものか?

・最近の自分の生きているありさまを振り返って、動物で表す

・たとえば、「私は、荷物を運ぶのに疲れた蟻です。」「私は、アスファルトの道路に出てきたミミズです。」など。

・その動物は、途中で変わってきてもOK!

・また、現実にありえないことでもOK! たとえば、飛ぶはずのないものが空を飛んでいてもいい。

・人格理論を挟み込まないこと。たとえば、「猫が出てきた、ということは、自己愛を表していますね」というような決めつけは、NG。

始めるにあたって、先に「体験過程」の説明がありました。

「体験過程」

「体験」→「表現」→「理解」→「体験」→「表現」→「理解」→「体験」→…

というように、「体験」は「過程」を辿り、どんどん変わっていく。

ぐるぐる回りながら、意味が発生していく。

・人の体験は「からだ的」(=身体性を持っている)

・「実存」はからだで感じられている(ジェンドリンの言葉)(「実存」=私の生きているさま)

・体験には生の可能性が暗示されている。(なぜなら、「感じていることは心のメッセージ」で、人の体験は精密だから。)

ペアになって、15分ずつ。

私は、チーターになって、攻撃するというより防御していました。

襲ってくるものに対して、身を守るために噛み付く、というか。

それから、例に出されたものが引っかかっていたようで、アスファルトに出たミミズになっていました。

アスファルトは熱くて。

「アッチッチ」とぴょんぴょん跳ねながら、ミミズは一旦出てきたら戻ることは出来ないんだよね、と考えていました。

アスファルトには割れ目がないようだけど、でも! アスファルトの割れ目から出てきたのなら、きっとどこかにまた別の割れ目があるハズ、と思って探しました。

あ、あった! とその割れ目めがけて入っていったら、からだは土でぎゅうぎゅう押されていて。

なんか息苦しいなと思って、もっと伸び伸び息したい!と思って。

…飛行機の翼になっていました。

でも…飛行機の翼は動物ではないよね⁉ってことで、う〜ん…と唸っていたら、サバンナのキリンになっていました。

風が耳の横をすり抜けて行きました。

おお!キリンさん! やっぱり好きなものが出てくるんだね、と思っていたら、夕日がどーんと沈み出して。

しばらくぼんやりその夕日が沈むのを眺めてました。

あっと気づいたら、真っ暗で。サバンナの夜は怖くて。

何か襲ってくるかもしれない。

夜でも怖くないのは…と思っていたら、黒猫になっていました。

辺りは暗い中、塀の上をしっぽをピンと立てて、しゃなりしゃなりと歩いていました。

私のアニ=クロはこんな風。

…最初から気づきましたよ。

襲ってくるものに対して防御するために噛み付いている私。

まさしく、母に向かって噛み付いている私。

土の中が不自由で、飛び出した先が焼け付いたアスファルト。

これはまさしく、広島を引き上げて帰ってきた私。

こんなつもりじゃなかった…けど、戻るに戻れない。

アスファルトは熱いから、生存かけて別の割れ目に入ったら、馴染みのある息苦しさ。

飛びたいんだけど、私は翼にはなれない。

…で、私に翼はないから、ゆったりとサバンナを駆けるキリンになっていた。

いい感じ…だったのですが、それも日があるうちみたいで。

雄大な夕日が沈むのを、吸い込まれるように眺めてたというのに、真っ暗になったら怖くてたまらなくて。

サバンナも私の生きる場所ではないようで。

そしたら、街の路地にある塀の上を歩く黒猫になっていて。

一匹、でした。

月が出ていたかどうかはわからない。

でも、程よい薄暗さの中、不安もなく塀の上を、ちょっと気取って歩いていた。

ああ!こんな風に、私は好きな時間に好きな場所にいたいんだ! とわかりました。

いつ、どこで、何をしていてもいい!という感覚。

私は自由なんだ!とふつふつと身体中から笑いが込み上げてくるような感覚。

…久しく忘れていた…。

そう、ね。

まさしく、「最近の私の生きているありさま」。

自分の置かれている状況を、外から眺めることができました。

次回に続きます。

画像は、ここはやっぱり飛行機の翼、で。旭川に飛んだ時のもの。

フォーカシング

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(1)

2017/07/30

昨日は、GNK主催の池見陽氏によるフォーカシングのワークショップ(2日間)の初日でした。

池見陽氏との出会いは、一年半前、心理系大学院の受験を考えていた時に、関西大学の大学院説明会に参加して、でした。

臨床心理士資格を取ろうと考えていた私は、どこの大学院にしようか考えあぐねて、百武正嗣さんが「フォーカシングの池見さんは僕に近いんだよね」と言った一言で、どんな人なんだろうかと会いに行ったのです。(池見陽氏は関西大学大学院の教授)。

会いに行くにあたって、フォーカシングってどんなものだろうと『心のメッセージを聴く』(講談社新書)も、『僕のフォーカシング=カウンセリングーひとときの生を言い表すー』も買って読みました。

アン・ワンザーコーネルの『やさしいフォーカシングーじぶんでできる心の処方ー』も買って読みました。

関西大学大学院の説明も聞き、「青空フォーカシング」も申し込んで参加し、で、私は関西大学への受験をやめたのです。

いえ、池見先生は、素敵な人だなあと思いました。

けれど、ゲシュタルト療法のプレトレーニング60時間を終えたばかりで、まだ「ゲシュタルトってなんだろう?」がつかめていない状態でフォーカシングに走ったら、訳が分からなくなりそうだ、と思ったからです。

もうちょっと、「ゲシュタルトってなに?」がつかめてからにしようと、断念しました。

一旦、「関西大学」受験を考えたので、関大の授業料は2年間で280万円程だったので、なんかタガがはずれたのか、京都文教大学の授業料も同じぐらい高かったのですが、まあ、いいか、と単位等履修生になりました。

京都文教大学への道を開いたのは、関西大学受験を考えたこと、ということになります。

まあ、結局は、京都文教大学への進学も取りやめることにするのですが。

そういった「因縁」のある池見陽氏のワークショップ、というので、心待ちにしていました。

一年半前と違って、私はフォーカシングをどんな風に受け止めるのだろうか? が知りたかったのです。

最初の1時間半は、「フォーカシングとゲシュタルトはどういう位置関係?」の解説。

1950年〜70年の「ヒューマニスティック・サイコロジー」と呼ばれるグループの仲間だと言われました。(池見氏は「人間らしい心理学」と訳されているそうです)

「人間らしい」とは、統計や動物実験からは遠い、人間とは何かを根底にした、という意味で用いられている、とのこと。

その背後の思想として、1つは人種差別により人間を人間としてみないことへの疑問を呈した「人権運動の流れ」があり、1つは、60年代のベトナム戦争での非人間的な兵士体験がある、とのことでした。

その「人間らしい心理学」のグループに入るのは、1つはカール・ロジャーズの「パーソン・センタード・アプローチ」、1つはフリッツ・パールズの「ゲシュタルト・セラピー」、そしてアブラハム・マズローの「何も不足していなくとも、人には自己実現欲求がある」とした、マズロー心理学。(マズローは、心理療法家ではなかったそう)

そのうちのカール・ロジャーズの「パーソン・センタード・アプローチ」から生まれた、ユージン・ジェンドリンの「フォーカシング」。

で、最近は、フォーカシングとゲシュタルト療法を合わせたEFT(Emotion Focused Therapy)が取り沙汰されているそうです。

…つまりは、ゲシュタルトとフォーカシングは近しい関係にある、とのこと。

ジェンドリンはそもそも哲学者で、フォーカシングを全く知らなくても「ジェンドリン哲学」は成立する、と。

そもそもロジャーズは「(カウンセラーは)カウンセリングの中で、人がフォーカスすること(=フォーカシング)を援助している」と言われたらしくて、それをもっと明確にしたのがフォーカシング。

だから、フォーカシングのワークは「人の中で起こっていることを援助する」(=自分の中で起こっていることに気づかせてあげる)ものなのだ、と。

以下、池見陽氏の言葉を羅列します。

・フォーカシングでとても大切にしているのは、人の体験は言葉と論理によって構成されていない、ということ

・「今、この場で何を体験していますか?」「どのように感じていますか?」と訊かれてもすぐには答えられない。そこに何かあるが、なかなか言葉で言えない。でも、なかなか言葉で言えないそれをなんとか言葉にすることで、そこに新しい「理解」というものが生じる

・なかなか言葉にできないものを言葉にすることで新しい発見につながる

・人が生きている実態は、言葉や論理でできていない

・「あなたはどんな人ですか?」「僕はどんな人ですか?」は、一言では言えない。新しい言葉で表現できたら、新しい関係ができる

・すごく言いにくい(=フェルトセンス)、そこと付き合うことで新しい関係を作り上げる

・存在は「前存在論的」である」とジェンドリンは言った。(「存在論」とは「〜とは何か」を問うもの。「前存在論的」とは、存在論に先立って成立している、ということ。「〜とは何か」を問う前に、既に存在している、ということ。)

・人は言葉にできない何か(=フェルトセンス)に触れると、創造的になれる

長くなったので、続きは次回。

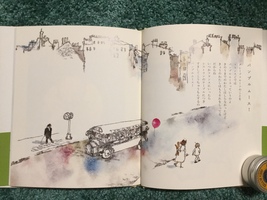

絵本の世界

見捨てないから言えること〜長谷川集平 作『はせがわくん きらいや』〜

2017/07/29

奥付には「1984年3月30日15版発行」とあります。

表紙絵からして、ちょっと余り「美しい」とは言えないような線描。

「この前なんか、ひどかったんや。

「日曜日の朝から山へ登った。

「長谷川くんなんかきらいや。大だいだいだい だあいきらい。」

すばる書房から出ています。

大学を出てすぐの時期ですね。

多分…大学の何かの授業で紹介されて、気になっていたので買ったのかな…?

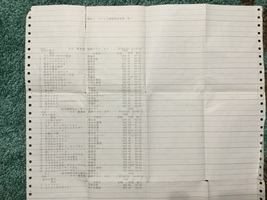

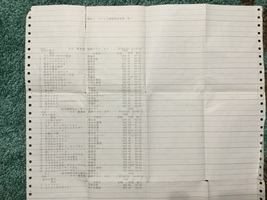

「1987年4月28日」の日付で、「長谷川集平著者別銘柄リスト」なるものが最後のページに挟まっていました。

…ということは、高校に就職して、最初の転勤となった時期ですね。

昔懐かしい、8インチ版のフロッピーディスクの頃の、両脇に穴が空いて出てくるプリントアウトです。

表紙絵からして、ちょっと余り「美しい」とは言えないような線描。

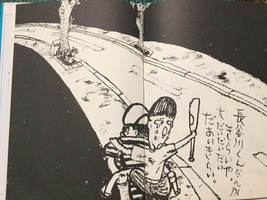

続く、最初のページもこんな風。

「この前なんか、ひどかったんや。

ぼくら日曜日に広峰山に登ろゆうとったら、長谷川くんが『僕も連れてって。』ゆうんや。

『あかんあかん、君へたってまうで。」ゆうたら泣き出しよんねん。

よっちゃんが、『かわいそうや。つれてったろや。』ゆうて、まあしょうがないから、連れてったることにしたんや。」

その結果、どうだったか、というと…

「日曜日の朝から山へ登った。

十分も歩かんうちに長谷川くん、まっ青なかおして汗びっしょりなんや。

『しんどいんか。』ゆうて聞いたら、へなへなへたってしもた。

おかげでぼくら、こうたいで、長谷川くんおんぶして登ったんやけど、途中で雨がふってきて、めちゃくちゃやった。」

おやおや、まあまあ、ですね。

「こてんこてん」の大阪弁で、子どもの「告発」は続きます。

長谷川くんが幼稚園に来たときの話。

トンボを撮ってあげたのに、「虫は嫌いや」言われた話。

小学校に入って長谷川くんがピアノを習い始めた話。

…長谷川くんのおばちゃんに「なあ、おばちゃん、なんで長谷川くんあんなにめちゃくちゃなんや」と聞いたら、おばちゃんから「あの子は赤ちゃんの時、ヒ素という毒の入ったミルクを飲んだ」ことを聞かされる。

「『おばちゃんのゆうこと、ようわからへんわ。なんで、そんなミルク飲ませたんや。おばちゃんのゆうこと、わからへん』

『そうやろね。そやけどあの子と仲ようしてやってね。』ゆうて、おばちゃんはキャンデーくれたった。

そやから山もいっしょに連れてったる気になったんやで。」

だのに、山登りもへたばるし、野球やってもゆるい球投げてもらっても三振だし、…「長谷川くんといっしょにおったらしんどうてかなわんわ。」ということになる。

けれど、一緒にいるんですね。

「長谷川くんなんかきらいや。大だいだいだい だあいきらい。」

で、終わるのですけれど、泣く長谷川くんをおんぶしながら、そう言うのですね。

なんだか不思議な感じでした。

もう、嫌だったら放って置けばいいのに、そうはしない。

最後のこのシーンだけが妙に心に残って。

「あとがき」で、昭和30年の森永ヒ素ミルクによって、西日本中心に推定2万人以上の乳児が身体に異常をきたし、125人(昭和32年当時)の赤ちゃんが死亡したこと、作者長谷川集平さんも、このミルクを3缶飲んでいることが明かされます。

「母が事件を知り断腸の思いで母乳にきりかえ現在私は二十才をむかえて健康にありますが、生まれつきのほそいからだとやはりこのモリナガぬきに今の私は語れません。

私は、私の幼少のときのこと、貧しい母子家庭に育った旧友のA君のこと、病弱でしかしのんきないいやつだったけど友だちになってまもなく死んでしまったT君のこと、それからR君、Nくん…それから、この夏、学童保育クラブでバイトした時知った子どもたちを思い出しながらこの本を書きました。ぼくは、ちいさいころ(今より)よわみそやった。 昭和50年十月、集平」

第三回すばる書房創作絵本新人賞を受賞し、絵本界にデビュー、とありました。

…なんか、ね。

母と私を見ているようで。

放っておけないけど、好きじゃないとき、ある。

しょうがないから、時には負ぶってあげるけど、でも自分で歩いてほしい。

でも、やりきれなくて「嫌いやー」と叫びたくなる。

まあ、いいか。

「よわみそ」だった長谷川くんも立派に絵本作家になったように、そのうち母もそれなりに…。

見捨てはしないけど、私にできることとできないことの区別を考えておこう。

無理なくそれぞれの人生を全うするために。

…それで、いいよね?

アロマオイル

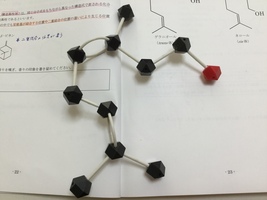

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(1)

2017/07/28

昨日は、ナード・ジャパン認定校メディカアロマまで、レッスンを受けに行きました。

およそ月2回ペースです。

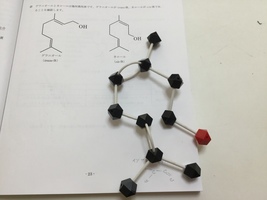

昨日のテーマは「異性体」。

「異性体」とは、「分子式が同じで構造が異なる化合物」のこと。

芳香分子の異性体では、香りや作用が異なってくるそうです。

芳香分子に関係する異性体は、「構造異性体」と「立体異性体」。

「構造異性体」とは、「同じ分子式を持ちながら異なった構造式で表される化合物の関係」。

「構造異性体」の中でも、「官能基が結合する位置や二重結合の位置の違いによって生じるものが「位置異性体」。

例として、「α−ピネン」と「β−ピネン」が挙げられていました。これは、二重結合の位置が違うものです。

「立体異性体」とは、分子が三次元構造のために存在するもので、そのうちの「幾何異性体」は「C=Cの両側に結合する2個ずつの原子または原子団が、それぞれ同一でない場合に生じるもの」だそうです。

C=Cを結んだ線に対して、同じ原子または原子団が同じ側にあるものをcis(シス)体、反対側にあるものをtrans(トランス)体と呼びます。

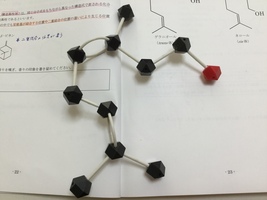

模型で作ってみました。

trans体。(ゲラニオール)

cis体。(ネロール)

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

一般的にcis体の方が、「良い香り」とされているそうです。

…しかし、こんなグッズが売っているんですね。

ホント、化学の授業みたい…。

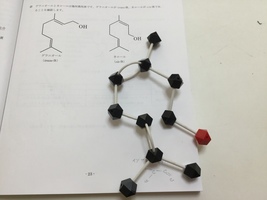

「立体異性体」のうち、もう一つ、芳香分子に関係するものがあって、それが「光学(鏡像)異性体」。

芳香分子ではテルペン系に特有の異性体です。

「不斉炭素原子(=炭素原子に結合する原子や原子団が4つとも異なる炭素原子)の存在により生じる異性体」で、互いに鏡に映したような関係になります。

たとえて言えば、右手と左手の関係。

モノテルペン炭化水素のリモネンを例に説明されました。

d−リモネンは、旋光度が右回り(時計回り)で、+に帯電。l−リモネンは、旋光度が左回り(反時計回り)で−に帯電。

d−リモネンの固有作用は、肝臓強壮作用、腎臓刺激作用、蠕動(ぜんどう)運動促進作用、血圧降下作用がありますが、l−リモネンには、固有作用はありません。

d−リモネンが多い精油は柑橘系で、レモン、オレンジ・スイート、ベルガモットなどです。

逆にl−に固有作用がある例としてはl−メントール。モノテルペンアルコール類です。

l−メントールの固有作用には、血管収縮作用、鎮痛作用、肝臓強壮作用、筋肉弛緩作用があります。

l−メントールが多い精油は、ペパーミントです。

あとは、「極性」の話。

共有結合している分子内に電気的な偏り(電荷の偏り)があるもの、イオン化していたり、水酸基(OH基)が多くて水に親和性のあるものを「極性がある」と言い、極性がないものを「無極性」と言うそうです。

一般的に、極性のあるもの同士、ないもの同士は混じりやすく、極性のあるものとないものは混じりにくいようです。

メ一杯、化学のお勉強、でした。

画像は、富良野の富田ファームで見かけた、ハンギングバスケット。

幸せをおすそ分け

従姉とデート

2017/07/26

昨日は朝から奈良に用事があって、それはスムーズに終了して、「済んだら電話してね」と従姉に言われていたので連絡して落ち合って、それからランチ&カラオケとなりました。

お互いに昼下がりからまた別の用事が会ったので、2時間半の短いデート。

ランチをしながら、ゆっくりと従姉と話をしました。

祖父母のこと。お互いの父のこと。…お互いの母のこと。

従姉は…言葉を選びながら、私を思いやってくれていることが感じ取れました。

…従姉は、とても苦労して生きてきたんだなと思いました。

繊細で、感じやすい心を持つが故に、辛いことも多かったんだろうと思いました。

カラオケは、従姉の「ストレス解消」なんだそうな。前回あった時に「カラオケ行こう!」と誘われていたので、ちょっと時間は短いけど行こうよ!と私から提案。

私は…何年ぶりだろう…というくらいお久しぶりで。

でもそういう従姉だって、前回はクリスマスの時分だったそうな。

従姉は歌い込んでいるらしく、声が伸びやかで。

私といえば、ホント全然声が出なくて。

まあ、いいか。

従姉の歌う声が聞けただけで。

中島みゆきが好きなんだそうで。あとはアニソン。

…そうなんだ…と思ってしまった。余り「想定外」ではなかった。

また行こうね。

…ボイスアートにも、ゲシュタルトにも誘いたい気はするんだけど、ね。

「もともと自分が余り好きでなかった…。」って言ってたから。

私もそう! 私も自分が好きでなかった。嫌いだった。…今は少しずつ、動き出している、感じ。

自分に厳しくするの、やめ始めているところ。

ついつい、自分を追い込んでしまいがちなんだけど、ね。つい「頑張って」しまうので。

どの辺りから「無理」がかかってくるか、ようやく分かってきて、軌道修正できるようになった。

今日も用事が3つあるんだけど、そのうちの「夕方から夜」の予定を一つ外そうと思ってる。

昨日の夕方からの用事で、ちょっと心が疲れたからね。

これまでの私だったら、あくまで予定通りにしてた。

でも、今の私は「ちょっと休もう」が出来るようになった。

いいよね。人に迷惑掛けないように、配慮さえできれば。

杏樹(アンジー)が側に来て、キーボード付きのタブレットを鼻で閉じようとしています。

ああ! アンジー、分かったよ。でも、まだ、お散歩の時間じゃないよ。今、5時半。

…ん、でももう書き終えたでしょ?って? …よくわかるね。

じゃあ、ちょっと遊んであげようね。

画像は、昨日、従姉に貰った、お手製の「梅酒」。

甘味が控えめで、私好み。(昨夜もう、いただきました。)

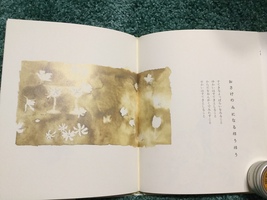

絵本の世界

ちょっとステキなコラボ絵本〜『パンプルムース!』(文:江國香織/絵:いわさきちひろ)〜

2017/07/25

帯には「江國香織といわさきちひろ はじめてのひらがな詩画集」とあります。

なんだか、ちょっと得意げな表情をして、椅子に座った女の子が、脚をぶらぶらさせながら、斜め30度に顔を上げて言っている、感じ。

うん、おしゃまさん、っていう感じかな。

ああ! そうだなあって思いました。

2005年2月、講談社から第1刷が発行されています。

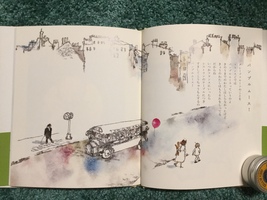

29個の詩と絵の世界が広がっています。

そのうちの、私の目に留まった3つを紹介します。

「パンプルムース!」

グレープフルーツのことを

フランスごでは

パンプルムースっていうのよ

きのうまでのわたしはしらなかったけど

きょうのわたしはもうそれをしってる

だからね

いつかフランスにいったら

レストランのテーブルにつき

すましてこうちゅうもんするの

パンプルムース!

なんだか、ちょっと得意げな表情をして、椅子に座った女の子が、脚をぶらぶらさせながら、斜め30度に顔を上げて言っている、感じ。

うん、おしゃまさん、っていう感じかな。

昨日の私と今日の私は違うんだよね?

…そうそう。毎日が「成長途上」なんだよね。

「挫折」なんて縁がないね!

うん、まだ、知らなくていい。…もっともっと、あとでいい。

「なくときはくやしいの」

なくときは くやしいの

かなしいんじゃなく

さびしいんじゃなく

ただ もう くやしいの

からだのなかがあつくなって

そとにそれはでていけなくて

もんどりうって

おおあばれして

ただ もう やみくもにくやしいの

ああ! そうだなあって思いました。

悲しいのではなく、淋しいのでもなく、「悔しい!」って時、ありますよね。

その気持ちが身体の中で大暴れする。

そんな時は、どうやって鎮めますか?

「大丈夫、大丈夫よ。…私は分かっているからね。」

そんな風に私は私をなだめて来たように思います。

あ、そうか…! 私は杏樹(アンジー)の背中をトントンしながら、私をトントンしてたんだね…!

「素敵なよっぱらい」は、陽気だと思う。

「おさけのみになるほうほう」

すてきなよっぱらいをみること

ゆかいはすてきとしること

からだをおんがくでみたすこと

せかいはすてきとしること

「素敵なよっぱらい」は、陽気だと思う。

悲しい時に、悲しみに沈むのは嫌い。…それは独りよがりだから。美しくないから。

「陽気とビョーキは親戚だね〜」なんて、言ってたこともあるなあ、私。

私のお酒は、陽気。辛気臭いのは嫌。誰も幸せにしないから。

…それにしても、「愉快」と「世界」も、近いんだね。

誰もが孤独を抱えている。…そんなことあたりまえ。

だからこそ、人を思いやれる。

今の瞬間を、ああ、美しい…と感動できる。

この瞬間に死んでもいいな、とさえ思う。

そうね。癌が発覚してから12年目になった。

その時は、子どもが小学生だったから「まだ死ねない!」と思ったけど、子どもも成人したから、もういいよね。

今はどこか「余生」気分。

私がいろんな場所での日の出や夕日を見たくなるのは、「世界は美しい」と感じたいためである気がする。

子どもの頃の私は、苦しくて苦しくて、生まれて来たのを悔やんだりしたけど、でも! 世界はこんなにも美しいというのを感じて、私のインナーチャイルドに、あなたのいる世界は、こんな風なんだよ、と言ってあげたいんだと思う。

…そうなんだよ…世界は素敵なんだ。だから、生まれてきてよかったんだよ。

そうだね。…たくさんの素敵な人にも会えたしね。

私の残り時間は、自分に出来ることを積み重ねたいね。

それが誰かの役に立つなら、とても嬉しい。

誰かの安らぎにつながるなら、とてもとても嬉しい。

母との暮らし

アーサー・ビナードの詩「へそくり」

2017/07/24

2012年12月22日、アーサー・ビナードさんが広島に来て、講演をされた時に買った詩集『ゴミの日』から、「へそくり」という詩を。

「へそくり」 アーサー・ビナード

あなたがした

ちいさないやなこと

あなたがおとして

きづいてもいない

くらいちいさな

ゆるせないことの

いちもんいちもんを

そっとこころの

からくりばこに

しまっておこう

わたしがこころの

むいちもんになった

ときのために

(詩集『ゴミの日』2008年7月初版 理想社)

「こころのむいちもん」ってなんだろう? …心に余裕がない時? 心に余裕がなくて、相手の言動が、許せない!と思う時? …そうかもしれない。

私の「こころのむいちもん」は、どういった時に生じるか。

母の「被害者」に立っての物言いを聞いた時。

私は可哀想。私はなぜ責められなければならないの? そういって、自分の言動を棚の上に上げて、小さな子どもになる時。

私はつい、母のインナーチャイルドを育てようと決心したことを忘れ、そういって私を「操作」して来た母を思い出す。

「お前は親不孝」「親がこんなにお前のことを考えているのに、なんでお前は反抗ばかりするのか」

そういって、自分の願いを押し付けてきた。

家もいらない。財産もいらない。私は自由が欲しい。

自分の思うように生きていっていいよ、という自由が欲しい。

そう思って、私は家を飛び出し、自分で生きてきた。

自分で生きていくだけのお金は自分で稼ぐから、もっと楽に息がしたい。

そう思って生きてきた。

自分で生きていけるだけのものを持って、やっと親と向き合えた。

母には、自分がやってきたことの振り返りも反省もない。

それは分かっているつもりなんだけど、時折、私の心が悲鳴をあげる。

無駄よ。

言ったところで。

母は依怙地になるだけで。

で、「へそくり」なんだけど。

自分の心に余裕がなくなった時のために「あなたがしたちいさないやなこと」を心のからくり箱に入れておこう、と言うのですね。

自分だって、あんな風な嫌なことをしたじゃないか、自分にとっては「小さな」ことかもしれないけど、人にとっては「小さな」ことで済んでないかもしれない。

どうしようもなく「許せない!」って気持ちにさせたかもしれない。

…そうね。そうかもしれない。

自分のことはわからないものね。

分かっているつもりでも分かってないかもしれない、と思っていた方がいい。

人を傷つけるつもりはなくても、傷つけているかもしれない。

私の存在そのものが目障りな人もいるかもしれない。

でも、今の私は「自己否定」には陥らない。

あとは…自分の心が穏やかにいられるように、もう少し工夫が必要。

絵本の世界

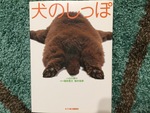

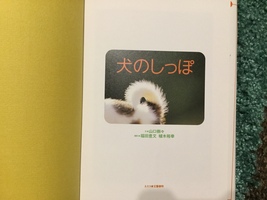

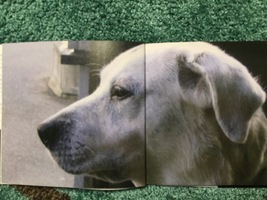

いろんな表情で癒やされます〜『犬のしっぽ』(文:山口樹々 撮影:福田豊文・植木裕幸)〜

2017/07/23

随分前に『猫の時計』を紹介しました。今回は『犬のしっぽ』。尻尾に「特化」しています。

おお!しっぽ!

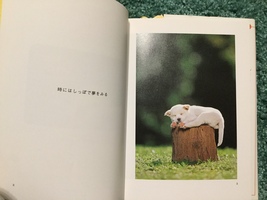

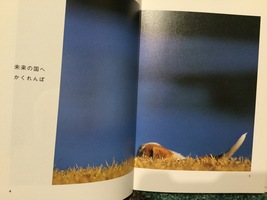

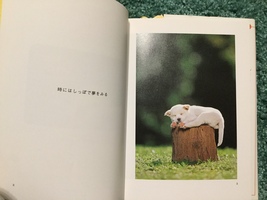

「時にはしっぽで夢をみる」…ふむふむ。

「未来の国へかくれんぼ」と可愛いしっぽが続きます。

まあ!表表紙のワンコは、前から見るとこんな子だったのね! ということで。

撮られたのも知らないで、まだおねむのアンジーでした…。(AM5:23)

表紙の画像は、なんだか、敷物のようなうつぶせ姿。

…こんな格好、杏樹(アンジー)もします。

(そもそもは、広島の友人の一人が、「薄〜い、ハムスターの作り方」の動画をアップした人がいるよ、といって見せてくれて、「薄〜いアンジーもできるかな?」なんて後脚を開脚させて、平べったくさせてみたのが、その格好のアンジーの始まり。)

お腹をペタンと床にくっつけるのが、気持ちいいみたい。

あ、話が逸れました。

中表紙もこんな風で、

おお!しっぽ!

「時にはしっぽで夢をみる」…ふむふむ。

「未来の国へかくれんぼ」と可愛いしっぽが続きます。

ワンコの全身が写っている場合もあれば、しっぽだけの場合もあり…。

それぞれ表情豊か。

裏表紙はこんな風。

まあ!表表紙のワンコは、前から見るとこんな子だったのね! ということで。

2000年1月第1刷です。ネスコというところから発行されていて、発売元は文藝春秋。

やっぱり、ここはアンジーも登場願わないと!

撮られたのも知らないで、まだおねむのアンジーでした…。(AM5:23)

【追記】

インスタグラムにこの本の画像を載せていたら、「しっぽ、面白いですね〜。」とコメントしてくださった方がいて、そのお返事を打っていたら、急に、子どものしっぽのことを思い出しました。

その昔子どもがまだ小さいとき、ダンボが好きで、耳を羽ばたかせて飛ぶ様子を真似してたので、ついでに「Kちゃんのしっぽは?」って聞いたら、「ここ!」といってお尻を向けて、エアーのしっぽを見せてくれた記憶があります。(おお!うちの子にはしっぽがあったのか!と感動しました…)

詩の世界

「笑えるね」って思えたら、大丈夫〜藤富保男の詩「駝鳥」〜

2017/07/22

今朝は、ちょっとすっとぼけていて、そしてなんだか妙に心に残る詩を。

藤富保男の詩「駝鳥」です。「読書への誘い」第51号で紹介したものです。

幸せをおすそ分け

「プライベートオーガニックエステサロンprism」

2017/07/21

小・中・高校で1学期の終業式という昨日、一足先に「夏休み」を味わいに、尼崎市武庫之荘にある「プライベートオーガニックエステサロンprism」に行きました。

こんな風な空間が広がっていて、びっくり。

ルイボスティーとグラノーラ&ドライフルーツ。

ずいぶん前の予約だったので(5月末でした)、どうやっていくんだっけ? を確かめながら、「神戸三宮駅行き」8時33分近鉄生駒駅発の快速急行の電車に乗り込みました。

梅田まで出て、それから阪急電車。

10時の予約に、武庫之荘駅にちょっと早めに着かないと、と思って、9時37分着にしていました。

武庫之荘駅では、電車に乗り込む前にお電話しておいたので、オーナーセラピストの山野さんが車でお迎えに来てくださっていました。

紺色の可愛いmini。

ドアを開けていただいて、そこから「お姫様」気分で。

ちょっと車を走らせて、ご自宅のサロンへ。

玄関に入ると、こんな風。

まあ、ここまでは「おしゃれなお家」という感じでしたが、ドアを開けると、

こんな風な空間が広がっていて、びっくり。

そもそもなんでこんな遠くのサロンに? と思われるでしょうね。

Facebookでお友達申請していただいた方が、5月末頃に、このサロンのエステを受けたブログを書いてらして、施術を受けながら浮かんだ言葉が「母」だった…というので、私はどんなことを感じるのだろうと思ったのがきっかけ。

(2ヶ月も前のことだったので、そのことを山野さんに聞かれた時、すっかり忘れていてお答えできませんでした…。)

さて。部屋の一角に設けられた「カーテン引き」の場所でバスローブに着替え、フットバスから始まって。

そのあと足裏の角質を取っていただいて。

それから「ボディ&フェイシャル160分」コースが始まりました。

アロマオイルが折々に香り立ち、まずは背面から。

最初の身体へのタッチがとても繊細で、指一本で触れられて、それからすうーっと全身に。

その触れられ方に、…なんというか、とてもとても大切に扱われている感じが私の中に湧いて来て。

ああ、こんな触れられ方があるんだ!とびっくりしました。

私自身、個人カウンセリングに10分ほどのハンドトリートメントを行なっているのですが、どんな触れ方をすればいいのかがよくわかりました。(わかっても、できるかどうか、までキョリがあるとは思うのですが。)

私がいつも凝り固まっている「肩・首」に対しては、「強くマッサージしてほぐすのではなく、ゆっくりと、全体的に奥の方からじんわりほぐしていきます」と言われていたのですが、確かにそのようでした。

ゆっくりと凝りが消えていきました。

前面を向いて、今度は腕から。

腕を上に上げての施術を受けたのは初めてでした。確かにリンパを流すにはいいように思いました。

手の先に対するアプローチもとても丁寧で。セラピスト自身の指間を使っての施術も初めてでした。

それから、腸に対するアプローチ。ゆっくりと、穏やかに。

…腸は「第二の脳」って言いますものね。

…そうですね…。私は深海を漂っている感じでした。

薄青い中、音もなく、たゆとう感じで…。

施術が終わると、13時20分でした。

そのあと、お茶が出され…

ルイボスティーとグラノーラ&ドライフルーツ。

16時に人と会う約束を入れていたのを残念に思いました。

ここに来るのは、あとに何の予定も入れない方が良かったですね。

山野さんは「ザ・リッツ・カールトンホテル大阪」内のスパで、経験を積まれたそうです。

そして2006年に独立。それから、もう11年になるのですね。

施術を受けながらのよもやま話も楽しかった。

山野さんの、夫とのあれこれや、お子さんのことやら。

私も、子どもの不登校の話や、杏樹(アンジー)の話や。

…途中、熟睡していたようにも思うのですが。

また、来ます。

画像は、とてもお洒落な、山野さん家のトイレ。

セミナー

シニアライフカウンセラー養成講座<中級B>遺言書

2017/07/20

7月9日に行われた「シニアライフカウンセラー養成講座 中級B」は、「公的年金制度」「コミュニケーション力」「住宅売却時の税金」「遺言書」「高齢者の食卓と栄養」という5つの講義があったのですが、今回は「遺言書」について取り上げたいと思います。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。

「公正証書遺言」は平成28年度は105,350件で10年前の74,000件から大幅に増加しています。

10万件を超えたのは平成26年度からだそうで、その背後には相続税の改正があるようです。

「自筆証書遺言」のポイントは次の5点です。

1 全文を自筆すること…偽造・変造の恐れを少なくするため

2 日付を書くこと

3 名前を書くこと

4 押印があること

5 15歳以上であること

なお、注意事項として、訂正の場合、「①場所を指示し、②これを変更した旨を付記して特に③これに

署名し、且つ、④その変更の場所に印を押さなければ」効力がないことになるそうです。

具体的に言うと、本文に取り消し線を引き(①)、そこに押印し(④)、欄外に、3行目3時削除、4字加入(②)、甲野太郎(署名)(③)という流れになります。

「公正証書遺言」とは、「遺言者が証人立会いのもと、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言書のこと」です。

民法の969条には、次のように定められています。(公正証書遺言)

1 証人二人以上の立会いがあること

2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること

3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

民法974条には、次のように定められています。(証人及び立会人の欠格事由)

1 未成年者

2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

民法969条の2には、次のように定められています。(公正証書遺言の方式の特例)

1 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口述に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適応については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2 前条の遺言者は又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

「口がきけない者」が公正証書遺言をする場合があるのは想定できましたが、証人になることも認めていることに、私は少し驚きました。

もちろん民法も改正なってきているのでしょうけれど。

ハンディを持つ人が疎外されないで、そのハンディは何らかの形で補えば、それでいいじゃないか、というのは大切なことと思います。

自筆証書遺言は、少しでも不備があると無効になること、裁判所の「検認手続き」が必要であることから、「公正証書遺言」にする動きがあるのですね。

まあ、まだ、「遺言書」はいい気がします。

でもその前段階で、「エンディングノート」は考えたいです。

何度でも書き直しOKだし、これからを何を大事に生きていこうかという見直しになると思うからです。

画像は、車窓からの旭川周辺の眺め。

アロマオイル

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson1(3)

2017/07/19

昨日のアロマの講義は、Lesson1の残り少しと、Lesson2に少し入った内容でした。

Lesson1の残り少し、の部分は、「植物が精油成分を作る理由」です。

これがなんとも興味深いお話でしたので、今日はこれをレポートしたいと思います。

「植物が精油成分を作る理由」として、

・花粉媒介動物の誘引

・食害動物の防御

が、まず挙げられていました。

「花粉を運んでくれる虫」などを誘うような香りを放ったり、花や葉っぱを食べてしまうような虫や動物などが避けて通るように、そういった輩が嫌うような匂いを出したり…ということです。

これらはまあ、なんとなくわかります。続いて、

・アレロパシー(他感作用)として

アレロパシーの説明として、中田先生が例に挙げられたのは「桜の葉」の匂いです。

桜葉の匂いはクマリンという成分の匂いだそうですが、これは葉が傷つくすることによって出るそうです。

普通の状態の時には出ないそうで、これによって「今、自分は、傷ついた状態にあるよ」と周囲の仲間に「知らせて」いるそうなのです。

「傷ついている状態」など、植物にとっては良くないことで(腐っている、ということだから)、そういった自分の状態を「匂いでもって発信」することで、周囲の仲間に、「気をつけろ!」と注意を促しているそうなのです。

同時にその匂いでもって虫を寄せ付けないことで親木を守り、他の植物の生育を妨げることで、テリトリーを守っているそうなのです。

なんとまあ、びっくり!ですよね。

「まさしく他の仲間と『共存』しているのですね!」と私は叫んでしまいました…。

そうみたいです。

植物は動物と違って、「動かないこと」「自分で生きていくための栄養を作り出すこと」を選択したのですが、でも!「仲間とともに生きていくこと」は一緒なのですね。

さらに

・抗菌・防虫作用として

ですが、この例としては、森林浴の話をされました。

「森の成分」(=フェトンチッド)というものがあるらしいのですが、これはテルペン類の「αピネン」の香りで、これは虫が嫌う匂いでもあるそうで、天然の虫除け剤なんだそうです。

あとは、

・植物間コミュニケーションとして

・紫外線吸収作用・抗酸化作用として

「植物間コミュニケーション」とは、たとえば、一つの花が咲いたら次々と咲くのは、咲く時期を香りで促している、ということがあるそうです。

「紫外線吸収作用」があるのは、ベンゼン環を有する「(芳香族)フェノール類」で、「抗酸化作用」は、「ポリフェノール」。「ポリ」は「2つ以上」という意味だから、「フェノール類」が多く連なったもの。

こんなお話をしても、さっぱりわかりませんよね。

えっと、「芳香族アルデヒド類」が多く含まれている精油は「シナモン・カッシア」。「フェノール類」が多く含まれている精油は「オレガノ」と「クローブ」でした。

「ポリフェノール」は赤ワインなどに多く含まれるものでしたよね。

老化は「酸化作用」なので、「抗酸化作用」があると、老化を防ぐ、ということになります。

今回のトピックは「植物の共存を、精油を作ることでも確認できる」ということでした。

画像は、この前旭川まで飛行機で飛んだ時のもの。翼を撮るのが相変わらず好きみたいです。

幸せをおすそ分け

40年ぶりの再会

2017/07/18

昨日は、午後から従姉妹宅に訪問しました。…実に40年ぶりくらいです。

ちょっと親同士があまりうまくいってなくて、それで疎遠になっていたのですが、ひょんなところから再会することとなりました。

そもそもは従妹が、このコラムを読んで「メルマガ登録」するのに、メールをくれたことがきっかけです。

結婚改姓していたので、名乗ってくれなかったらわからなかったのに、です。

子どもの頃、一緒に遊んだのは従姉の方で、従妹の方は余り一緒にいなかったのですが、「親同士は仲良くなかったけど、私はあなた方に悪感情は持っていません」と返事しました。

それからまた、従妹がコラムの感想をメールでくれたりもしました。

2日前に、手土産をと思って和菓子屋さんに行き、…そうそう、お酒のつまみにとデボラ(干し魚)を送ってくれた広島の友人にも、奈良のわらび餅を送って、と。

その頃から、嬉しいような、ちょっと不安なような気持ちになってきたのでした。

出かけに玄関に来た杏樹(アンジー)が、「どこ行くの?」と首をかしげるので、「…アンジーも行く?」って聞いたら、「ワン!」と明快に答えるので、「じゃ、行こうか」ということになったのでした。

伯父に会い、従姉妹に会い、そして従妹の子どもたちにも会いました。

…気がついたら、2時間以上経っていました。

玄関先で、なんだか急にハグしたくなって、従姉にハグしました。…涙が出て来ました。私はこの従姉が嫌いではなかった。むしろ好きでした。

高校生(だったと思う…)の私にトルーキンの『指輪物語』の文庫本シリーズをくれた記憶があります。

母の束縛を感じて苦しくなった時、よくこの従姉はどうしているだろう、と思いました。

…同じような束縛を母親から受けている気がして。

従妹にも「ありがとう」のハグをしました。

勇気を出して連絡くれなかったら、こんな風に会えていないので。

ちょっと別れ難い気持ちになりました。

まあ、また会えるよね? R子ちゃん、K子ちゃん。

K子ちゃんは、唐突に「カラオケ好き?」って聞いて来た。

「うん」って答えたら、「じゃあ、一緒に行こう!」って。「いいね」と返した。

そうね。親は親。私たちは私たち。R子ちゃんだって、もう半世紀生きてきたんだものね。

残りの人生、今まで生きて来た長さもない。

楽しいこと、しようね。

お土産は、従姉お手製の「梅シロップ」でした。

ボイスアート

ボイスアートワークショップ&ライブ in葛木御歳神社

2017/07/17

ボイスアートのまやはるこ先生が、葛木御歳神社で、ワークショップとライブを開かれるというので、これは逃してはならないと、奈良県御所市まで駆けつけました。

ナビで住所を入れたら1時間半と出たので、朝8時半に出発しました。

既に朝から日射しが強く。予想最高気温は35度越えで。

なんとなく、遠回りしている気がしたのだけど、とりあえず10時少し前に着きました。

10時から神社内でワークショップ。

結構人が集まっていて、20人以上だったと思います。

輪になって、まずは「お辞儀呼吸法」から。

板の間でのワークは初めてで、ちょっと腰が落ち着かなくて、何度か足を組み替えたり。

宮司さんが虫除けの「蚊帳」を釣ってくださっていて、それもなんだか懐かしいような。

お賽銭を入れて、ガランガランと鳴らす場所近くに建っている社殿(神さまが祀られている本殿前の建物)で行われたのですが、周りには樹齢何年だろうと思わされる太い木の幹が見え、鶯の声が聞こえ、他の鳥の声も聞こえ、…という自然感満載の場所でした。

あっという間に1時間半が過ぎ、今回初めてお会いした方も、なんだか懐かしい気持ちになったのでした。

お昼を「みとしの森レストラン」で取り、午後からは、私にとって初ライブ。

「まや先生、かしゅだったんだー」というのが、率直な感想。(なんか、「歌手」ではなく「かしゅ」って感じ)

いえ、そうだったんですが、私はボイスアートの先生のお顔しか知らなかったもので。

「かしゅ」というより、歌姫、かな。

この方は、歌うために生まれてきた、というようなことを感じました。

歌うために、というのも語弊があるような気がする。…なんだろう…生きてきて、これからも生きていくのに、歌でもって生きていくのに必要なことを伝えていく人、というような。

私は…多分、それが「言葉」のような気がする…。

私は、生きていくのに必要なことを「言葉」で伝えようとするのだろう…。

とはいえ、歌も「言葉」を紡いで、メロディーに乗せて、なんですが。

案外、私にとっても「歌」は近いのかもしれない。

「言葉」を乗せて、というところで。

…私も歌いたいのかもしれない。

最後の曲「だいじょうぶ」はこの葛木御歳神社の、東川宮司の想いを受けて作詞・作曲された、と紹介された曲でした。

止め処なく涙が流れました。

…こんなに涙が出たのは、百武さんの初ワーク以来かもしれない。(2015年4月に初めてワークに参加した時、2日間私は泣きっぱなしでした。)

(さっき気づいたのですが、東川宮司さんが、この曲が歌われている様子をFacebookにあげられていました。そちらから聞くことができます。ちょっと音がやはりライブの時と違う気がしますが。)

いい時間でした。ゆったりと、そして穏やかに流れた時間でした。

セミナー

シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(5)「葬儀・遺骨の弔い方」

2017/07/16

シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>の第5講は、「葬儀・遺骨の弔い方〜現状の問題点、新しい考え方〜」というタイトルで、株式会社 弘善社 代表取締役社長 太田弘文さんから。「1級葬祭ディレクター」の資格をお持ちだそうです。

<最近多くなった家族葬・無宗教葬のチェック・ポイント>

・流行だからと安易に考えていないか

・費用が安いと誤解していないか

・遺骨は最終的にどう弔うのか

・宗教のことを誤解していないか

「家族葬」は現在、全体の6割だそうです。なぜ「家族葬」ブームなのかというと、

① 同居していない弊害で、親の生前の活動、友人を知らない。

② 地域コミュニティの退化で、町内会の役割であるとか、町内会の高齢化があること。

③ バブル以降の不況の影響で、葬儀の横並び意識が、希薄になった。

ということがあるようなのですが、家族葬にはメリット、デメリットがあるというのです。

<家族葬のメリット>

・家族中心で暖かみがある。

・食事などの費用軽減

<家族葬のデメリット>

・香典収入が少ないので、ほとんど家族の持ち出しとなる。

・後日、いろんな方が弔問に来られて、対応に苦慮する。

・近所が対応に困る。

・故人のケータイにいつまでも着信が来る。

・知らせなかった友人、親戚に知らせるタイミングに困る。

「後日の弔問客」は確かに。父が「家族葬で」と言い残したのでそうしましたが、亡くなって1年後ぐらいまで弔問客がありました。かえって大変だったのでは、と思いました。

私は母の時には「家族葬」にしないと思います。

そうそう、親の友人については、「年賀状で把握」と言われていました。

家族葬のことを考える前に、遺骨の弔い方、さらにお寺との関係を考えてみることが必要、という話をされました。

お墓の継承問題もあるので、子どもたちが困らないように、生前の自分の意思を伝えることが大事です。

<家族葬で行う場合の留意点>

① さまざまな準備や配慮

・事前の家族間の話し合い(親戚などの根回し)…叔父、叔母の口出しが多い

・できれば本人の希望を書き残す

・知らせる人のリストも作る

・葬儀の内容もあらかじめ考えておき、葬儀社から見積もりを取る

② 周囲に知られたくないなら、それなりの工夫が必要

・新聞に掲載しない…「おくやみ欄」は自動掲載ではない。葬儀社が手配している。「掲載しない」か「葬儀終了後に掲載」にする。

・離れた葬儀会場を選ぶ

③ あえて先に知らせておくという方法もある

・親しい人達には、その時が来ても知らせないということを伝えておく。

・町内会などには家族だけで行いたいという通知をする。

④ 知らせなかった人への配慮

・亡くなったことを知らせる挨拶文は、「お知らせ」「お詫び」として、葉書か礼状の形で、49日をめどに出す。

⑤ 本人や家族の交際範囲が広い場合、急に亡くなった場合は、遺骨にするところまでは家族で行い、その後、期間をおいて「お別れ会」などを行うこともできる。

葬儀会場選定の要因

① 火葬場から近い…霊柩車等の費用軽減

② 駐車場が広い

③ ホスピタリティの良さ…控え室、ロビーの過ごしやすさ

④ その他…親戚の数によって多様(2、3人〜4、50人)

生前の準備として、トラブルにならないように「エンディングノート」などを活用して書面で残すとよいのは、遺族のあいだで意見が分かれた時に仲裁効果があるからだそうです。

また、身内がいない、ひとりの方は誰に頼むか決めておく。第三者と死後のことを契約しておくこともでとして、「死後事務委任契約」の例が載せられていました。

また、行政書士に頼むと、委任状が書けなくなっていても、保険会社の担当者同席で口頭委任ができるそうです。

子どもはどこで就職するかわからないので、私自身の「おひとりさま」の準備をしておこうと思いました。

画像は、講座近くの住宅地で見かけたラベンダー。

セミナー

シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(4)「相続・遺言」

2017/07/15

第4講は、「相続・遺言〜トラブル事例に学ぶ〜」。

まず「代襲相続」「相続放棄」「限定承認制度」とは何か、という説明がありました。

Aさんが死亡して妻のBさんと子どものCさん、Dさんが相続人となる場合、Cさんが既に死亡している時には、その子のEさん、Fさん(Aさんからいうと孫)がCさんになり代って相続人となることができ、このことを代襲相続というとのこと。

Eさん、Fさんは、Cさんの相続分1/4を公平に分けて、1/8ずつの相続分となります。

直系尊属(子・孫・ひ孫など)に関しては、相続できる者にたどり着くまで、次々に代襲相続が認められていますが、配偶者は代襲相続ができず、この後説明する「相続放棄」をすると、代襲相続は認められなくなります。

相続放棄は「相続人にならない」という宣言で、理由はあってもなくてもよく、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することで相続人にならないことができます。

これによってプラスの財産も相続できなくなりますが、マイナスの財産(=借金など)も相続しなくてよくなります。

しかし、相続開始を知った時から3ヶ月以内の手続きが必要であること、相続財産の一部を処分してしまったりすると、もう財産放棄はできなくなる、という注意が必要です。

相続放棄は相続人一人による単独で家庭裁判所に申述書を提出できます。

限定承認は、「相続によって得た財産の限度で債務を弁財します」という宣言です。

相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないこと、相続財産を処分してしまうとできなくなることは、相続放棄と同じです。

しかし、手続きはかなり複雑で、相続財産の目録を作らないといけないとか、被相続人の債権者に対して限定承認したこと及び請求の申し出をしてほしいということを公告しなければならないとか、たくさんあるので、実際には専門家の協力が不可欠だそうです。

限定承認は相続人全員による共同で、家庭裁判所に申述書を提出します。

また、限定承認の「落とし穴」として、被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかるそうです。

「みなし譲度所得課税」とは、被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。

次に「生命保険金」「死亡退職金」の取り扱いについてですが、たとえば、契約者と被保険者を夫、受取人を妻とする生命保険金がある場合、夫が死亡すると妻に保険金が支払われることになって、まるで相続のようですが、これは相続ではない。

なぜなら、保険金は保険会社から直接妻に支払われるので、一度も夫のものになっていないから、というのです。

相続とは、亡くなった人の財産を承継する手続きのことだったので、夫のものになっていない財産を妻が取得したことは相続とはならず、従って「原則として」分割の対象にならない、ということです。

あ、「原則として」ということは、そうでない場合もある、ということですね。

どういう場合なのか、聞くのを忘れました。

11月に神戸で中級講座が行われる時に、質問しようと思います。

同様に、たとえば、夫が企業に勤めている間に亡くなった場合、妻や子に死亡退職金が支払われることがありますが、会社から本人を経由しないで直接妻らに支払われる場合には、相続の問題ではなく、分割の対象にはならない、ということだそうです。

ただし、相続税務上は「みなし財産」となって、相続税はかかってくるようです。

トラブル事例が2つ提示されて説明がありました。「特別受益」と「遺言書」です。「特別受益」というのは、生前に亡くなった人に世話をするなりで、生前に何かもらっていた場合、それを分割財産から差し引いて考えるのかどうか、というようなこと。

「寄与分」として認められているそうですが、客観的なものさしがないため、協議が整わないことが多いそうです。

そうすると、家庭裁判所に寄与分を定めてもらうしかないようです。

画像は、富良野の富田ファームのラベンダー畑。

教育

白庭台幼稚園だより(2)

2017/07/14

昨日は白庭台幼稚園の「保育観察&担任相談」の日でした。

1学期の最後の相談日なので、そして、来週に保護者との個人面談があるようなので、保護者への対応についての相談にも乗りました。

そんな中で質問されたのが、自分からお友だちの中に入っていけない子への対応です。

自分から「入れて」って言えない子に、「自分で言わなきゃ…」と指導するのは、その子にとってハードルが高すぎる。

それより、お世話好きの子に「◯◯ちゃんを誘ってくれたら、先生助かるなあ」という形で、まず、周囲への働きかけをする。

で、お世話好きの子にもありがとう、と声かけしつつ、声かけしてもらった子の様子を見る。

何回か繰り返した後、今度は、◯◯ちゃんに「今度は自分で言ってみようか?」と働きかける。

それも、誘ってくれたお世話好きの子に。

そうすると、断られる心配がなくなっているから、「自分から声をかける」というハードルもずいぶん低くなっているはず、と。

そういう「スモール・ステップ」の設定が、「できない!」と尻込みさせないで乗り越えさせる方法だと。

そして、その子だけでなく、周りも一緒に変わっていけるチャンスにできる、と。

もうひとかた、「大人との関わりばかりを求めてくる子をどうすればいいか」という質問もありました。

…いるんですよね、高校生でも、同学年との付き合いが苦手で、教員とばかり話したがる子って。

同世代は「配慮」してくれないので、そして教員はいろいろ「配慮」してくれるので、その子にとってラクなんですが、同世代集団の中で浮いてしまう子です。

何か、お友だち同士でトラブルがあったとき、近くにいても「自分は知らないよ!」とまず予防線を張るようです。

ですが、トラブルのいきさつをよく見ていて、説明もしてくれるそうです。

「だったら、そこを『入り口』にしましょう」と私は言いました。

「◯◯ちゃん、よく見ていてくれて、それで先生に説明してくれるから、助かるわ」とまず褒める。

それを何回か繰り返した後、今度は「◯◯ちゃん、どうしたら、お友だちが喧嘩せずに済むかなあ?」と尋ねてみる。

「きっと、譲ってあげたらいい、と答えると思いますよ」と担任の先生からお答えがありました。

「そうですね。そうしたら、◯◯ちゃんが、そう言ってあげてくれない? という働きかけをしましょう」と言いました。

そうすることで、第三者的に集団から距離を置く子を中に引き入れることができる、と。

今回、「高校生でもそういう子がいるんですよ」とお伝えできたのが良かったと思います。

今、取り組むことが、将来の、その子の在り方を変えるかもしれない、という視点は、幼児教育に携わる者が持っていた方がいいと考えるからです。

幼児教育の大切なところって、そういうことですよね。

日常の、ちょっとした周囲との関わりが、その子の価値観の基礎を作る。

考えてみれば怖いことだと思います。

そういう畏怖を抱きつつ、願いを込めて、子どもと関わる。それが大事と思います。

画像は、年少さんのクラス風景。お顔が写らないように気をつけました。

絵本の世界

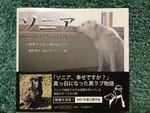

切ないワンコのお話〜『ソニア〜世界でただ一頭の白ラブ〜』葛西響子・渕上サトリーノ著〜

2017/07/13

今日は、ちょっと異色の絵本を。

人も、何かショックな出来事があると、「一晩で髪が真っ白になった」というような話も聞きますが…、犬も同じだったのですね。

2006年に初版発行で、その年に買っています。

…確か…、店頭で平積みになっていたのを手にとって、真っ黒だったラブラドールが、白くなったの? と、びっくりして、ゆっくり読もうと思って買った記憶があります。

表表紙カバーの折り返しには次のような言葉が並んでいました。

黒いラブラドール・レトリバーのソニア。

まるでもう1人、娘ができたかのようにかわいがるお父さん。

ふたりはいつも一緒でした。

毎日2時間の散歩は、雪が降っても、風が吹いても欠かしません。

そんなある日、お父さんがガンで倒れてしまいました。

闘病中も、ソニアを気遣うお父さんのために、

家族は病室の窓から見える所まで、ソニアを連れてゆきます。

窓越しに見つめ合うお父さんとソニア。

そして数ヶ月後の夏

ついに永遠の別れがやってきました。

悲しみに暮れる家族とソニア。

日を追うごとにやせてゆくソニア。

そして黒くて美しい毛並みは真っ白になったのでした。

テレビ、雑誌などで報道され、大きな話題を呼ぶ、奇跡の物語。

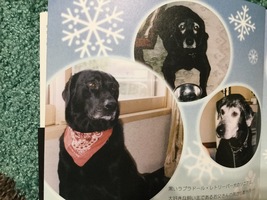

こんなに黒々としていたのですね。それが、お顔の辺りから白くなり…

だんだん体もまだらになって…すっかり真っ白に。

人も、何かショックな出来事があると、「一晩で髪が真っ白になった」というような話も聞きますが…、犬も同じだったのですね。

ソニア、…おまえ、そんなにお父さんに会えなくなって、淋しかったの? …そうなんだね。

杏樹(アンジー)も私がいなくなると、きっと淋しがるね。

私が家を出た後は、家の前で車の音がすると、何をおいても玄関先まですっ飛んで行くらしい…。

そして、すごすご戻ってきて、「違ったよ…」って感じで、ばあちゃん(我が母)を見るらしい…。

けれど、実際に私が帰ってきた時には、玄関先までのお迎えなんて、滅多にないんだけどね。

ふん、帰ってきたの? って感じで、チラ見をするだけなんだけど。

母は不思議がるけど、私はわかる気がする…。…ちょっと拗ねてみたい気分、なんだよね?

「アンジー!」って呼んでもらって、自分から行かなくても抱っこしてほしいんだよね?

アンジーが生きている間は、私、生きていなければ、と思います。

あ、補足です。ソニアはそのまま死んでしまったのではなく、白ラブとして、ソニアママである葛西響子さんとその家族との暮らしを取り戻していったようです。

セミナー

シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(3)「失敗しない終の棲み家の探し方」

2017/07/12

第3講は、一般社団法人シニアライフサポート協会旭川支部長であり、株式会社至誠の代表取締役社長の高橋一美さんから、「失敗しない終の棲み家の探し方〜新12のチェックポイント」というタイトルでお話しいただきました。

最近よく聞く「サ高住」(=サービス付き高齢者向け住宅)は、2011年10月改正の「高齢者住まい法」によって、ハード面(建物、建築)面の基準、介護サービスについての基準、入居時の金銭のやりとりにも基準を設けらています。

「サ高住」の役割は「生活支援」として「見守り」「相談」「食事の提供」があります。

「設備面」では、「バリアフリー仕様」「バス・トイレ・キッチン」設置、「一定以上の広さを保証」されたものです。

「サ高住」を探すには、インターネットが一般的ですが、実際の空室状況がわからなかったり、住宅の雰囲気がわからなかったりします。

そこで、今回の講義の目的は、下見に行って、どういったところをチェックすればいいのかという視点を提案する、ということだったと思います。

あ、忘れてました。民間の「介護施設紹介」は、紹介料が必要な場合もあるので、最初の確認が必要、とのことでした。

さて、シニアライフサポート協会が掲げているチェックポイントは12項目です。

1 経営理念

2 ヘルパー、スタッフ

3 健康管理

4 生活支援

5 介護

6 見守り

7 医療・看護との連携

8 緊急時の対応

9 食事

10 レクレーションや娯楽

11 自由度

12 家族対応

この中で、私が注目したのは、「11 自由度」の項です。

・介護保険の利用に関して選択の自由度はありますか?

・併設のディサービス利用などの強制はありませんか?

・ケアマネージャーの選択自由は保証されていますか?

・家事の時間や入浴の時間など制約がありますか?

・家族の訪問などの制約がありますか?

・プライバシーを守るためにどういう工夫がされていますか?

この内、特に「ケアマネージャー」については、ケアマネージャーは家族が「契約」するものだから、家族が自分で選べるのが基本、と言われていました。…知らなかったです。

あと、テキストには書かれていませんでしたが、見学の際のポイントを教えていただきました。

<見学の際のポイント>

◯外構…ゴミは落ちていないか? /ゴミ箱の状態は? /花が植えられているか?

◯玄関…鍵はかかっていないか(日中かかっていると、「拘束」されている可能性大)/清潔感は? /雰囲気は?

「元気なうちから意識しましょう」「複数見てから決めましょう」と言われたのが印象的でした。

画像は、生駒駅前ビルで見かけたツバメの巣。子どもはだいぶ大きくなっていました。

セミナー

シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(2)「高齢者被害犯罪」

2017/07/11

前回の続きです。第2講は「高齢者被害犯罪〜その現状と対策〜」。

悪質商法の代表的なものとして3つあって、

1 利殖勧誘事犯(利殖商法)…資金を少しでも増やしたいという願望につけ込み、「社債」「非公開株」等の投機話を装い、「高配当」「絶対儲かる」などウソを言って金をだまし取るもので、詐欺行為がほとんど。

2 送りつけ商法…注文もしていない商品を勝手に送り付けて代金を支払わせる商法。注文した覚えがない代引き商品には代金を絶対支払わない。また、代引きでない場合で注文していない商品を受け取った時は、14日間は使ったり処分をしないようにする。

3 催眠商法…日用品を無料で提供、または格安で販売すると言って店舗などに誘い出し、高額商品を売りつける商法。甘い誘いには乗らない。

悪徳商法の被害の予防は、

1 必ず相手の身元と用件を確認するとともに、インターホン越しに対応するようにして安易に家に入れない。

2 うまい話はそうそうないので、疑ってかかる方が賢明。

3 中途半端な態度は相手に付け入る隙を与えるので、必要のないものははっきり断る。

4 いつまでもしつこい業者は110番通報。

5 悪質業者は口で言っていることと書類に書いてあることが違う。その場で契約書にサインせず、業者が帰ってからもう一度読み直す

6 契約書面を必ず受領する。 7 迷った時は一人で悩まず、信頼の置ける人や警察、消費者センターに相談。

8 契約したとしても、その場で全額を支払うと、後で回収が困難。お金を払うのは冷静になってから。

9 クーリングオフとは頭を冷やすという意味。書面の受領から8日以内に無条件で契約の解除(申し込みの撤回)をすることができる。(マルチ商法、内職商法は20日以内)

ただし、通信販売はクーリングオフの対象外。また、総額3000円未満の現金取引の場合や、消耗品を使用してしまった場合、購入商品が車の場合、クーリングオフの対象外。

クーリングオフは契約を解除する旨の通知書を作成し、コピーを取ってから業者に送る。

特殊詐欺とは、不特定多数の人に、電話などの手段を使って、対面しないで被害者から金品をだまし取る詐欺の総称で、平成28年度の全国の被害総額は6兆円。

これは国家予算の5%で、国の教育費5.4兆円を上回ります。(!)

特殊詐欺には、①オレオレ詐欺 ②架空請求詐欺 ③融資保証金詐欺 ④還付金詐欺 とあって、

①オレオレ詐欺…「携帯電話番号が変わった」という電話があった場合は、掛け直す。時間を置く。普段から家族や子どもとの間で合言葉などの取り決めをして置く。

②架空請求詐欺…記載された番号には決して電話しない。「法的手続きに移行する」と言われても恐れる必要はない。

③融資保証金詐欺…金融業者は大臣または知事の登録が必要なので、金融庁のホームページで登録の有無が確認できる。名称については、正規の登録業者を装っていたり、休眠会社もあるので確認が必要。

④還付金詐欺…預貯金をしている口座からお金をだまし取る手口で、医療費や保険料がATMの操作で還付されることは絶対にない。最近は、コンビニのATMに誘い出すことが多く、コンビニにと言われたら詐欺。

長くなるので、今日はここまで。

画像は、昨日「絵本講座」に行った生駒市立壱分幼稚園で見かけたトトロ。多分、紙粘土で作られたもの。

旅日記

家に辿り着くまで

2017/07/10

シニアライフカウンセラー養成講座<中級B>の試験も16時半に終わって、本来なら、タクシーを呼ばないと旭川駅から乗る特急に間に合わないところだったのですが、親切な旭川女性が、旭川駅の方に帰るから、乗って行ったらいいよ、と2日ともお世話になりました。感謝!です。

白い上着を着ていたので、とりあえず、シロクマ2号になりました。

車だと旭川駅まで20分ぐらいで、17時前に駅に着きました。

昨日のうちに札幌行き「特急ライラック」17時30分発の特急券及び乗車券を買っておいたのですが、ゆっくりと、電車を待ちました。

で、電車に乗り込むと、しばらくしたら、この電車は「旭山動物園列車」ということで、1号車にシロクマくんと記念撮影できる特設コーナーを設けています、とアナウンスが入るではありませんか!

ちょっと疲れてはいたのですが、でもまあ、せっかくだしね、と覗いてみることにしました。

着ぐるみのお姉さんがいました。まあ、一緒に写真でも、とそのまま撮って貰ったんですが、「ねえ、一緒に被りましょうよ」と勧められ、まあ、いいかとアタマにシロクマくんを乗っけました…。

白い上着を着ていたので、とりあえず、シロクマ2号になりました。

そうやって順調に、新千歳空港まで辿り着いたのですが…、え、こんな人数なのに、離陸10分前の搭乗なの? と思っていたら、やっぱり出発が20分も遅れました。

それで、20時20分発、22時30分関西空港到着予定が、22時45分到着となりました。

え〜そんな! 22時55分発の最終の南海難波行き特急に間に合わない!

ええ、走りましたよ。

でも南海の関西空港駅に着いたら電車は出たところで、特急券の払い戻しを受け、23時発の難波行き急行に乗りました。

さて、近鉄奈良線の奈良行き最終に間に合うのか? と乗り換え案内などを検索かけて調べたら、11時47分に南海難波駅に到着し、奈良行き最終は、11時55分発の奈良行き準急。

う…8分しかない…。

乗り換え案内では乗り継ぎ所要時間が11分となっていました。

どうする、私?

難波で急遽お泊まり?

それか…深夜バス? 深夜バスは、0時50分に難波から出てました。…近所のバス停に、1時25分着、となっていました。

それか…天下茶屋で堺筋線に乗り換えて、日本橋で近鉄に乗り換える?

…とあれこれタブレットを駆使して調べ上げ、やっぱり、近鉄奈良線の最終に乗れるかどうかに賭けてみることにしました。

で、南海難波駅からキャリーバッグ持って、走る走る…。

息急き切って、近鉄難波駅のプラットホームに着いた時には、まだ3分ほど時間がありました!

最終の奈良行き準急は、「東花園」駅からは各停なのね…、ということを発見し、生駒駅に着いた時には0時25分頃でした。生駒駅前に借りている駐車場まで歩き、家に着いたら、45分ぐらいだったかしら。

杏樹(アンジー)は母の部屋にいて出迎えもしませんでしたが、覗いたら、そろそろと起きてきて、ふんふん言い出しました。

母はもう休んでいたので、急いで抱き上げ、私の部屋に連れて行きました。

シャワーを浴びて、ベッドに横になったらすぐさまやってきて、ペロペロと私の手足を舐め始めました。

ごめんね。長かったね。

画像は、今朝まだお眠のアンジー。家に帰ってきた実感が湧きました。

セミナー

シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(1)「公的医療保険」

2017/07/09

昨日は、シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>を受講しました。

第1講は、「公的医療保険」について。

社会保険制度は「さまざまなことが起きた時、人として生活ができるように社会的に講じておく手段」であり、基本的に「医療・介護・年金・雇用・労災」の5つに分類され、「公的医療保険」はそのうちの一つ。

「医療費&介護費用のポイント」として「生涯医療費の約半分は70歳から亡くなるまで」ということでした。…ふう〜ん、そうなんだ。

「退職後の医療制度」については、既に、昨年度経験済み。

勤めていた時に入っていた「健康保険」の任意継続被保険者になるためには、2ヶ月以上の「被保険者期間」が申請資格ですが、資格喪失日から20日以内に住所地の全国健康保険協会都道府県支部に申請すると、2年間、個人で健康保険の被保険者になることが出来ます。

私も、昨年度、これを申請しました。

なぜなら、要件を満たす家族は「被扶養者」となることを聞いたからです。

ですが、退職後の1年間、特に収入がなければ、「国民健康保険」に切り替える方が、お得。

だって、退職時の収入を基準に「保険料」が決まるから。

もちろん、標準報酬月額の上限が28万円の適応があるんですが、それでも月28万円計算は支払い保険料が高くなります。

それに気づいて、慌てて今年3月末に、共済の「任意継続」から「国民健康保険」に切り替えました。

「国民健康保険」は「被扶養者」の考えがないとの大原則があるのですが、「被扶養者」が大学生だと違うようで、私の保険料で子どもも入れました。

もちろん、「家族の健康保険の被扶養者になる」という方法もあります。

被保険者と同一世帯にある場合、年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満でないといけませんが。

医療費の自己負担額は、70歳未満は原則3割。70歳以上75歳未満の者は平成26年4月2日以降、原則2割(但し、既に70歳に達している者は1割負担のまま)、70歳以上の現役並所得者は3割。

「現役並所得者」とは、国保の場合、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその同一家族、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上が対象。

高額医療費制度とは、「被保険者や被扶養者が同じ月(1日から末日)に、同一の医療機関(医科・歯科別、入院・通院別)で同一の診察を受け、窓口の一部負担金(保険診療扱い自己負担金)が一定額を超えた場合、請求により超えた分が払い戻される」制度。

自己負担限度額は、月単位で算定されるので、月をまたぐと負担額が多くなります。

これも昨年春、経験済み。

母が4月下旬に入院して、5月初旬に退院し、21日間の入院でしたが、月をまたいだので入院費用が多くかかりました。

高額医療・高額介護合算療養費の合計額が限度額を超えた時は、申請により超えた額が払い戻しされます。

超過分の計算は、世帯内の同一の医療保険ごとで、毎年8月1日から7月31日までの1年間が対象となります。…中途半端な期間の切り方ですね。なぜなのか、質問するの忘れました。

興味深かったのは、「先端医療」の話。

「国が認定した医療内容」かつ「国が認定した医療機関」でないと、先端医療外の治療も含めて全額自己負担となる、ということです。

「国が認定した医療機関」だと、先端医療の部分のみ、全額自己負担なのですが。

それと、「国が認定した医療機関」外では「自由診療」となり、「保険点数の1点の金額を病院で決めてよい」ということで、場合によっては、「国が認定した医療機関」の10割より高くなる、というのです。

また、「保険点数」については、「入院時、2週間までは保険点数が高いけれど、それを越えると低くなるため、病院は2週間で退院させたがる」傾向にあるということも知りました。

退院を早く促されるのは、こういう「事情」があったのですね。

今後の医療保険の動向として、

1 紹介状なしで大病院を受診した場合、平成28年度から5千円〜1万円の追加負担金を払うこととなった。

2 入院時の食費の負担額が平成28年度から1食360円にアップした(以前は260円)。さらに平成30年度から1食460円にアップする。

3 平成30年度から国民健康保険の運営主体が都道府県に変わる。

4 平成28年度から保険診療と保険外の自由診療を併用する「混合診療」の拡大を図る。(患者申出診療)

5 後期高齢者医療保険の保険料は、軽減特例の原則廃止の方向で検討されている。

ということでした。

画像は一昨日の富良野のラベンダー畑。

早咲き品種が満開で、一帯にラベンダーの柔らかい香りが漂っていました。

旅日記

旭山動物園

2017/07/08

旭山動物園の名を知ったのは、…確か10年以上前で、「読書への誘い」で紹介する本を探していて、旭山動物園の改革を報告した講談社新書を読んで、だったように思います。

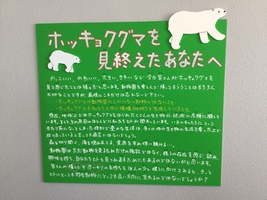

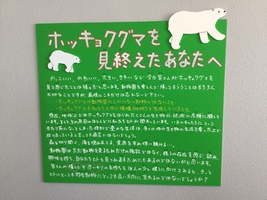

「ホッキョクグマを見終えたあなたへ」というメッセージボードを見て、う〜ん…と思ってしまいました。

日本の動物園で一般的な、動物の姿形を見せることに主眼を置いた「形態展示」ではなく、行動や生活を見せる「行動展示」を導入したことで注目を集めた、のだったと記憶しています。

確かに! スケルトンになったトンネル道を歩いていくと、天井やすぐ真横にペンギンが泳いでいくし、

木に登っているヒョウも、真近に見られるように、同じ目線で見られるようにもしてあったし、

キリンの餌を上の方に置いてあるから、キリンの顔が、すぐ近くに見られたし、

ホッキョクグマの「もぐもぐタイム」には、水の中に餌を投げ入れてくれるから、ホッキョクグマが真横で泳ぐ姿が見られたし、

随所にその動物特性が分かるように工夫されていて、これが「行動展示」なんだ!と感心したけれど、

「ホッキョクグマを見終えたあなたへ」というメッセージボードを見て、う〜ん…と思ってしまいました。

なんか、ね、…苦しいな、と思って。

確かに環境汚染、地球温暖化の問題はホッキョクグマの生きていく環境を破壊するものだけど、そういった問題を提起していくことで、「動物園」の存在意義を主張したいのかもしれないけど、でもね…そんな主張なら、別に動物園で動物を囲わなくてもできるような気がして。

もちろん身近で動物を見られることは迫力でした。

その大きさも、行動も。

だけど…今はバーチャル映像を駆使できるんだから、そういった方法もあるんじゃないの? と思ってしまって。

「暑いんだけど」とペンギンもホッキョクグマも、うだっていて、…そうね、君たち、そもそも寒いところで生きてんだものね、と32℃超えの予報を聞いていたから、気の毒になって。(北海道で7月初めに32℃! どうかしているよ、温暖化!)

ベンガルドラもウロウロと動いてくれるの迫力でしたけど、でもなんか、「毎日毎日、死ぬほど退屈…」って声が聞こえてきそうで…。

ごめんね、と思ってしまったのでした。

お昼に動物園前で待ち合わせた高校の時の同級生に、ちょっとそういうことを言ったら、「でもさ、動物園で生まれて、そこしか知らない奴もいるからさ」と言われ、…そうか、そういうこともあるね…とも思い、それでも、囲われた人生を気の毒に思ったことでした。

あ、ここまで打ってきて、わかった!

私、「囲われた人生」に反応してたんだ!

身につまされる思いがしたのは、こういうことだったんだね…。

ああ、伸び伸びと生きていっていいんだよ。

そう言って欲しかったし、子どもにはそう言ってあげたいし。

そうか…なるほどねえ…。

檻に入れられた人生を感じ続けて、私、それに抵抗して生きてきたから、なんだね。

狩猟犬種である杏樹(アンジー)にも、仔犬の頃から、自転車を使ってでも、一文字になるくらいのスピードで走らせてきたのは、本能に逆らうことを少しでもしたくなかったから。

逡巡した挙句、去勢手術をしたことにどこか後ろめたさがあって、だって、長男にはそんなことしないのに、次男のアンジーにはそんなことするの? って、聞かれたら私、ホント答えようがない…。

そんな自己矛盾を抱えているのですけど、ね。私も。

画像は、水飲みにやってきたキリンさん。

餌は上に置き、水は下に置いて、下の観察部屋からも見られるようにしてありました。

(キリンさんが、私、一番好きなのです。でも、草原を走っていてほしいなあ…。

あ、それは、ボサノバのアントニオ・カルロス・ジョビンの「Wave」というアルバムジャケットの画像でした。)

ボイスアート

ボイスアートの時間

2017/07/07

一昨日は、まやはるこ先生のボイスアートの日でした。

第1・第3水曜日に1時間半のレッスンがあり、「私が私に還る時間」として、私はゲシュタルト療法のワークと共に、何より大事にしています。

「お辞儀呼吸法」から始まって「ハー声呼吸法」に移り、ゆっくりと自分の息を聴いていきました。

自分の息にだけ注目していくと、不思議と心が落ち着いてきます。

私が私でいることが認められているんだということが、自然と自分に分かってきます。

こんなに穏やかな気持ちでいられるのなら、もう何も要らない、とさえ思います。

「ゆっくりと自分の息を聴く」。それだけで満たされていきます。

「前回から今日まで、どんな時間でしたか?」

まやはるこ先生に促されて、最近、行き来が途絶えて40年以上になる従妹からメールが届いた話をしました。

それは、従姉妹と私が仲違いしたのではなく、親同士が仲違いして、行き来が途絶えていただけで。

私は従姉妹に何ら悪感情は抱いていなかったのですが、従妹もそうみたいで、名乗らなければ結婚改姓でわからなかったでしょうに、私のホームページの「メルマガ登録」に、わざわざ名乗ってくれたのです。

私が母に感じる「しんどさ」も、従妹がその母に感じる「しんどさ」と共通するものがあるようで、「やっぱり同じ親に育てられているから共通するみたい」と従妹も言っていました。

私のコラムの「母シリーズ」を読んで、あ、同じや、と思うそうな。

…しんどかったね…Rちゃん。だって私たちの母たちはどこまでいっても「自分が一番大事」で。

従姉が、乳癌になった時も「私の面倒は誰が看るのか」と言ったそうだから。

でも、わかる気がする。…言いそうだよね。

私の母も、私があまり甲状腺癌の検診に行かないものだから、「なんで?」って聞いてきて「まあ、Kも大きくなったから、10年前と状況が違うから、いつ死んでもいいかな、と思ったりして…」と言うと、血相変えて「あんたは私を看る義務がある!」とのたもうたんですから。

私は即座に「義務なんてないよ。生きている間はしょうがないなと思うけど。死んだら知ったこっちゃない!」と言い放ってしまって、母はショックを受けていました。

まあ…私も大人気ない、と思うのですが。

もうちょっと「まあ、しょうがないか」と受け入れてあげても、と頭では思うのですが、積年の苦しい思いをしてきた私のインナーチャイルドが許さない。

何をバカなことを言ってる!と反応してしまう。

…まあ、このところが私の課題です。

北海道も…別にわざわざ研修を受けに北海道まで来なくても、秋に神戸であるのですが、ひとりの時間が欲しかったのです。

私は子どもと二人で暮らしてきて、その上、子どもが高校の時は寮に入ったので、3年間丸々ひとり暮らしを満喫して、…で、時折、「帰る時間」が決められている生活に息苦しさを感じてしまう。

という話をしたら、先生は「1週間でも2週間でも行ってきたらいいのよ。自分に必要なんだから。」とおっしゃいました。

そうね、本当は1週間ぐらい北海道に行きたかった。

でも、4日が限度かな、って。…いえ、母の、ですけど。

ボイスアートが終わった後のみんなで食事!というのも、私は楽しみで。

これは、定着させました。「この日は夕飯要りません」というのと「杏樹(アンジー)のお散歩よろしく!」というの。

…そうね。アンジーが淋しがるのは、ごめんねと思うけど。

その日、食事を終えてさよならする時に、私は先生にハグして欲しくなって、お願いしました。

「行っておいでね。楽しんできてね。」そう言って送り出していただきました。

私はやっぱりまや先生に母を感じるなあ…と思ったことでした。

画像は今朝の旭川の夜明け。4時28分に撮ったのですが、既に日は高かったです。

幸せをおすそ分け

母校訪問

2017/07/06

一昨日は、台風が近づく中、20年以上ぶりに母校を訪れました。

卒業してから訪れたのは、その、20年ぐらい前の一度きりで、その時は実家が引っ越すというので、置いてあった本を何とかして欲しい、と母に言われ、「復刻版 漱石全集」と「堀辰雄全集」を図書室に寄付しに来ました。

なぜ、母校に寄付したかというと、その全集は、高校に通っていた頃に買ったものだからです。

高2の終わりから高3にかけて。

堀辰雄全集は毎月届いて全6巻(…だったと思う)で、「漱石全集」は新書のように小さいサイズで毎月2冊ずつ。

堀辰雄全集を買い始めてしばらく経って「漱石全集」を買い始め、月5000円の小遣いが足らなくなりました。

思い余った私は、つい「バス定期代」に手を出し、半年、バスに乗らずに歩こう!と決心したのを覚えています。

大安寺から法蓮町まで、ちょっと時間かかるけど、歩けない距離ではない。

で、徒歩通学を始めて2、3ヶ月経った頃、私を見かけた近所の人が母に「偉いねえ、歩いて学校に行くなんて…」と言ったらしく、母から「定期代はどうしたの⁈」と咎められました。

本を買った、というと呆れられて、黙って新たに定期代をくれました。

まあ、私としたら、「堀辰雄全集」と「漱石全集」がかぶるのは、2ヶ月ほどなので、それを凌げばなんとかなる!と思ったのです。

「堀辰雄全集」は、高1の時に一緒にいた人が好きだった作家で、…高2になって別れてしまったので、という私の「未練」でした。

「漱石全集」はこれは本当に私が欲しいと思ったものでした。

というような経緯がある「全集」だったので、未練から買った「堀辰雄全集」はもう要らないし、「漱石全集」は高校生で読みたい人もいるかもしれない、と思って母校に持って行ったのでした。

古本屋に売る選択肢はなかったです。

…多分、思い出の本たちは、その時過ごした場所に収めたかったんだと思います。

小一時間、3年先輩であられる校長先生とお話しし、帰りに図書館(別の建物になっていました)に寄ったのですが、あいにく開架にはなくて、書庫かもしれないと言われました。

…ちょっと残念でした。

まあ、仕方のないことですが。

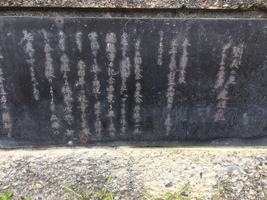

そのあと、中庭に行って、ソクラテスとプラトンが対話している立像を見ました。

横に付けられている碑の「解説」を読んで、「アテネの学堂」という名前だったんだ! と発見しました。

まあ、思い出に浸るのはあまり好きではないので、また当分、母校には行かないと思います。

図書館には七夕飾りもあって、ちょっとほのぼのしました。文芸部の冊子があったので、最新号を頂いて帰りました。

絵本の世界

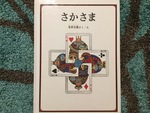

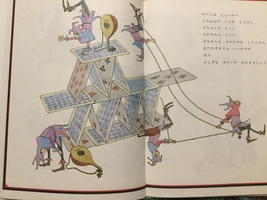

さかさま世界の住人は…〜安野光雅作/絵 『さかさま』〜

2017/07/05

サンケイ児童出版文化賞受賞作品、厚生省中央児童福祉審議会推薦図書、と裏表紙にあります。

…確かに、確かに。

うふふ。最後の最後まで気を抜きません。この姿勢が好き!

1969年にこどものとも発行で、1981年に「安野光雅の絵本」としてハードカバーで福音館書店から出ています。

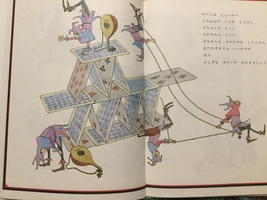

「わたしは じょーかー

とらんぷの じょーかー

とらんぷの くには

さかだちの くに

さかだちの くにで

しーそーに のると

こんなふうに なるのです」

おお、いけません。

1981年に買った時と違った風に読めて来ます。

トランプの国? アメリカ?

「報道機関をノックアウトさせている図」を動画投稿していた、トランプ大統領?

まさか、だけど、「逆さま」世界、なんだよね。…やっぱり。

そうか…。安野光雅は、四半世紀先がお見通しだった? …訳ではないでしょうけれど。

「わたしは じょーかー

とらんぷの くにの どうけし

ぶらんこも とくい

さかだちも とくい

みなさんも さかだちを してごらん

またのぞきでも いいのです

ほら

ふしぎな せかいが みえるでしょう」

…確かに、確かに。

遊びで政治をやられたら、たまったものではないですわ。

それに追従していく輩が、ね。これまたいるので、困ったもの。

あ、そんな風に読むことを強要してはいけない。

あくまで私見。…そうそう、その自由度は確保しなきゃ。

最後、裏表紙はこんな風。

うふふ。最後の最後まで気を抜きません。この姿勢が好き!

幸せをおすそ分け

和もの💜LOVE

2017/07/03

一昨日、京都文化博物館に出向く用事があって、帰りに館内に開設された「京都 楽紙舘(らくしかん)」でしばし足を止めてしまいました。

箸置きもね、沢山あるのでもう要らないようなものなんだけど、今度、ゲシュタルト仲間のともこさんとお泊り酒盛り(?いやそんな、呑めないぞ…)する時にいるからさと自分に言い訳して、つい。

思わぬ散財をいっぱいしてしまったのでした…。(懺悔が終わったら、またしでかしそうだな…。)

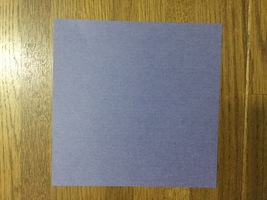

ちょっと抑えた色合いの可愛い小物が展示してあって…「和紙 おりがみ 日本の色」で作れますとありました。

しばし見入って、「和紙おりがみ 日本の色」の「代表色特選集(1)」というのを買いました。

解説には「日本の伝統の色といわれるようなもののうちから、特に代表的なものを選んでみました。

和紙特有のやわらかな暖かさが感じられる12色です。

この表の順序に重ねてありますので、色の名前を確かめながらお楽しみ下さいませ。」とありました。

その12色とは、「1 銀鼠色、2 橡色、3 半色、4 梅鼠色、5 枯色、6 鶸茶色、7 楊梅色、8 鴇色、9 緋色、10 若紫色、11 藤紫色、12 藍色」。

読めますか?

「1ぎんねずいろ、2つるばみいろ、3はしたいろ、4うめねずいろ、5かれいろ、6ひわちゃいろ、7やまももいろ、8ときいろ、9ひいろ、10わかむらさきいろ、11ふじむらさきいろ、あいいろ」だそうです。

…私は、緋色、若紫色、藤紫色、藍色しか読めませんでした。

若紫色って、『源氏物語』に若紫の巻があるのですが、そうか…こんな色なんだ…とちょっと感動。

明らかに、藤紫色とは違いますね。

本当は、自然光で撮った方がいいのですよね。…今はまだ夜明け前なので。

それ以外にも、「京都の竹専門店の職人が、天然竹を手彫り仕上げした箸置き」なるものも売っていたので、思わず2つ買ってしまいました…。

箸置きもね、沢山あるのでもう要らないようなものなんだけど、今度、ゲシュタルト仲間のともこさんとお泊り酒盛り(?いやそんな、呑めないぞ…)する時にいるからさと自分に言い訳して、つい。

そうそう、もうすぐ七夕だし…、と笹もないのに、七夕飾りパーツを買ったり…

思わぬ散財をいっぱいしてしまったのでした…。(懺悔が終わったら、またしでかしそうだな…。)

それにしても、何か妙に、和モノに魅かれるのです。

ミュシャとか、そういった装飾系の強いものが昔から好きだったけど、それに加えて、和モノもいいなあと。

お家は和風建築に住みたいなとつくづく思います。多分…洋風建築に飽きたのでしょうね。

妙に畳が恋しかったりする。

今のお家はハウスメーカーのものなので、和室も何か胡散臭い。

ちゃんとした和室でない気がする。…とまあ好き勝手言っていますが。

ちっちゃくていいんだけど、ね。一本筋の通った和風がいいな。

そう考えると、京都っていうところは、小物にも神経が行き届いていて、さすが、と思わされます。

画像は、「半色」の和紙おりがみに、「ちぎり絵パーツ」を乗せてみたもの。

糊付けして、壁に飾ろうかなと思っています。

アンジーとの暮らし

「ドッグサロン そら」

2017/07/02

一昨日は、杏樹(アンジー)のトリミングの日でした。

ほら、こんな感じで。

なんて可愛いんだろう!…ああ、「親バカ」全開になってきたので、このくらいでやめます。

トイプードルって本当に全く毛が抜けなくて、それは一緒に家の中で暮らしていく上でとてもいいことなんですが、その代わり、毛が伸びるのが早い。

月1回の美容室は、ちょっと家計的に痛いので、1ヶ月半ごとの美容室。

トイプードルは一番価格が高い方。…なのです。

アンジーの美容室は「ドックサロンそら」さん。オーナーが、お空がお好きだそうで。

で、私、ここの美容室、散歩していて見つけたのです。

生駒駅の南側に「軽井沢」というちょっと坂が急な一帯があるのですが、その入り口付近の場所を見に行ったことがありました。

周辺を歩いていて、「ドッグサロンそら」の立て看板を見つけました。

…あまりよく覚えていないのですが、その看板横にチラシが取れるようにしてあったかなにかで、とにかく、チラシを持って帰って、そのチラシをよくよく見て、ちょっと行ってみよう!と思ったのでした。

ホントねえ、「犬も歩けば棒に当たる」というけれど。

「私も歩けば、ドッグサロンに当たる」な訳です。

で、綺麗にしてもらった後に、どこのドッグサロンでもお写真を撮ってくれるのですが、それがここで撮ってもらった写真は、これまで見たことないぐらい、目線バッチリな、写真。

そのお写真は感動的なぐらいで、私、いつぞやはどんな風にして撮っているのか見せて貰いに、早めにお迎えに行ったこともあるのです。

まあ、どこのワンコも、ママがお迎えに来るとそわそわして、あまりいいお写真にならないみたいなんですが。

ごく普通にスマホで写真撮影、でした。

でも、なんというか…ちょっとしたワンコの表情撮るのがお上手、と思います。

きっと、ワンコに限りなく愛情あるんだと思います。

…だって、それだけよく見ているってことですものね。

ほら、こんな感じで。

また、こんな風にも。

なんて可愛いんだろう!…ああ、「親バカ」全開になってきたので、このくらいでやめます。

赤いバンダナは、…広島での最初の友達が「あしたのジョー」が好きで、車にも「ジョー」って名前つけて(車に名前つけてる人、初めてでした…)、ソックスは当然「赤」だったので、それになぞらえて。

赤のバンダナってあまりないみたいで。

ちょっと困っていらっしゃったので、そろそろ「もう赤でなくていいよ」とお伝えしようと思います。

画像は、6月のレイン・ドロップの中のアンジー。足元の紫陽花がおしゃれです。

絵本の世界

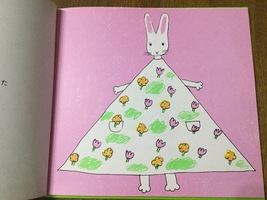

ワンピースの柄は心もよう〜にしまきかやこ作『わたしのワンピース』〜

2017/07/01

7月になりました。2017年の後半がスタートです。

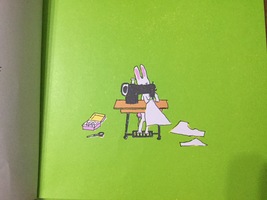

それで「ミシン カタカタ わたしのワンピースをつくろうっと」ということで、

ミシン掛けをします。

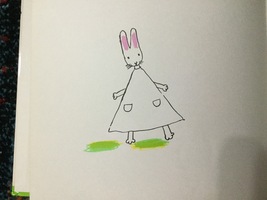

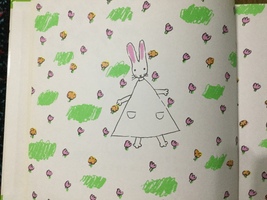

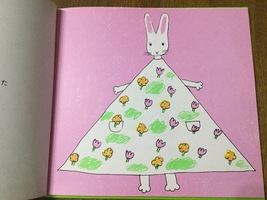

「できた できた ラララン ロロロン わたしににあうかしら」と喜ぶわたしの右上にお花畑が見えていて…

「おはなばたけを さんぽするの だあいすき」って言ってたら…

「あれっ ワンピースが はなもようになった」

1月6日に「毎日コラムを書こう!」と決めてから、約半年となります。

…頑張ったね、私。エライよ。自分で自分を褒めます。

そういえば、ルームに来られる皆さん、一様にご自分を褒めるのがヘタ、ですね。

「頑張って、◯◯されたんですね〜。偉いですねえ。」と言ったら、たいてい「そんな…誰もがやってることですから。」と言われます。

「いいじゃないですか…。じゃあ、皆さんも偉いし、◯◯さんも偉い。」

そういうと、なんだか居心地の悪い笑みを浮かべられます。

そんな、ね。誰かと比べなくて、いいのよ。

もっと自分を労ってあげましょうよ。

「もっと、もっと」と期待することは、自分の向上につながって来たかもしれないけど、それに疲れたら、「もういいよ」って自分に言ってあげないと。

また、元気になれば、また「もっと、もっと」をやってもいいけど、今はダメ…。そういう時ってあると思います。

さて今日は、にしまきかやこの『わたしのワンピース』。

とても古い作品で、1969年第1刷と奥付けにあります。こぐま社です。

持っているのは、1998年の第103刷。子どもが3歳の時に買ったのですね。

そして30年間、毎年3回以上版を重ねた、のですね。

確か…名作絵本、ということで何かに紹介されていて、本屋さんで「ああ、これね」と手に取って買ったような記憶があります。

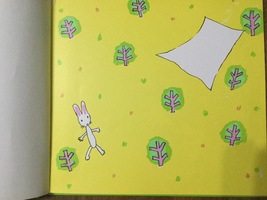

ウサギさんの目の前に、「まっしろなきれ ふわふわって そらからおちてきた」

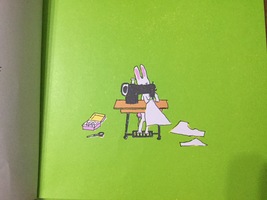

それで「ミシン カタカタ わたしのワンピースをつくろうっと」ということで、

ミシン掛けをします。

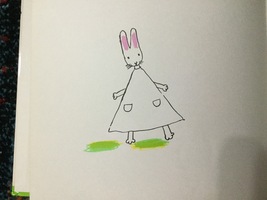

「できた できた ラララン ロロロン わたしににあうかしら」と喜ぶわたしの右上にお花畑が見えていて…

「おはなばたけを さんぽするの だあいすき」って言ってたら…

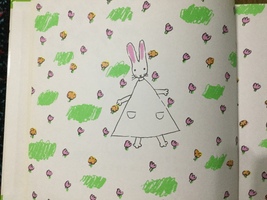

「あれっ ワンピースが はなもようになった」

…あらびっくり!ですね。この後も、雨が降って来て雨の中にいたら、ワンピースが「水玉模様」になってしまうし、後はご想像どおり、「わたしのワンピース」の柄がいろいろに変化するのですね。

そのバリエーションを楽しむ絵本です。

そして、どういう終わり方をするのか、が「見もの」な訳です。

これはやっぱり女の子向けの絵本でしょうか。

いえ、女の子でなくても「服」に興味があるなら楽しいのでしょうけれど、

子どもはほとんど興味を示しませんでした。

まあ、男の子の服って、もう3歳ぐらいから可愛い色のものはなくなって、…なんというか、女の子のお母さんのようには楽しめませんでした。

女の子の服はフリルが付いていたり、リボンが付いていたり、装飾もいろいろあったのですが、男の子の服は、実に素っ気なかった気がします。

まあ、どのみち泥だらけにするし、ね。汗だくにもなるし。

…そうそう、汗だくになって、頭がすぐに臭かった気がします。

外遊びの大好きな子で、遊び疲れてコテッと寝てしまうような子でした。

中学生になっておこもりして…なんて、だから考えられなかった。

あ、話が逸れました。

前回紹介したイエラ・マリの「あかいふうせん」は形状が変わっていくお話でしたが、今回は形状ではなくて、模様が変わっていくのですね。

一枚のワンピースですけど、模様が変わることによって、何枚ものワンピースを持っているかのような満足感が得られるのでしょう。

「お母さん、ワンピース作って!」そんな声が聞こえてきそうです。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休