沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

至福の大宇陀時間

2022/04/30

さらにひとつ大きくなって。(歳をとって、というのをやめにした。…「ひとつ大きくなった」のよ。)

その名も「正午の会」。12時始まり。

安曇野の「森のおうち」からの手紙

2022/04/23

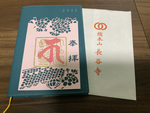

長谷寺の切り絵御朱印

2022/04/22

この日も、やっぱり忘れていて。

あーあ。…まあ、直に書いて貰うのではなく、後で紙に書かれた御朱印を貼り付けてもいいのだけれど、ね。

でも、なんとなく「貼り付け」は味気ないなあと思っていたら。

なんと。「切り絵」の御朱印がある、というではありませんか!私のフォーカシング・レッスン Act2〜私を取り戻す〜筒井優介さんとのフォーカシング(2)〜

2022/04/21

私のフォーカシング・レッスン(4)〜セラピーの関係様式としてのフォーカシング〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈7〉

2022/04/19

池見陽先生の「Asian Focusing Methods」セミナーの続きです。

午後の部に行く前の、私の中で想起されたあれこれを、もう少し。

里子に出された「さら」のその後

2022/04/15

私のフォーカシング・レッスン(4)〜フォーカシングのもうひとつの軸はスペースを取ること〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈6〉

2022/04/14

私の書の時間(1)〜筆先の向きを意識する〜

2022/04/13

私のフォーカシング・レッスン(4)〜人が感じることは、いつも未来志向〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈5〉

2022/04/12

池見陽先生の「Asian Focusing Methods」セミナーの続きです。

私のフォーカシング・レッスン(4)〜「スペースに生きている」というあり方〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈4〉

2022/04/07

私のフォーカシング・レッスン(4)〜「念」は今の下に心と書く〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈3〉

2022/04/04

理解は心を解放する〜『ブッダの<呼吸>の瞑想』ゆるゆるお茶会〜

2022/04/02

いつものように、最初にタロットカードを引いてチェックイン。

今日の私は大アルカナの「2 女教皇」だった。私のフォーカシング・レッスン(4)〜可能性としての「クリアリング・ア・スペース」〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈2〉

2022/04/01

池見陽先生の「Asian Focusing Methods」セミナーの続きです。

「クリアリング・ア・スペース」

・6つのステップはどんなものか、というのがここに出ているが、ここでジェンドリンの「体験過程理論」で扱っているのは2番目の「フェルトセンス」以降。そこに、「言葉にならない体験」を「フェルトセンス」として、それを表現する言葉を「ハンドル表現」として、一体それは何を伝えているんだろう、何を必要としているんだろう、この感じには何があるだろう、とかそういうことを考えていく、というサイクルがある。これがフォーカシングの中心部分。

・ジェンドリンはどこからか「クリアリング・ア・スペース」という一番目のステップを持ってきた。これは非常に不思議。不思議というのは、本を書く前に論文で発表していることが一般的(そして2から先の「体験過程」のプロセスはたくさん論文がある)。「クリアリング・ア・スペース」については何の論文もなく、いきなり本に登場する。

・しかも、読んでいると、(これは)かなりこなれているやり方。

・ここはフォーカシングの本体部分と異色であって、たとえばフォーカシング指導者のアン・ワイザー・コーネルは、1番目は削除して、本体部分とあまりに違うから、ということでやらない。

・これは一体何かというと、セッションを始める前に、今自分はどんなことが気になっているのか、今どんなことを感じているのか、たとえば、面接に来たクライエントが、話したい話題があって来ているが、来る途中で電車に遅れたことでドキドキしている、そして1日のスケジュールが狂ったことにイライラしている、そういう気持ちを持って来てしまっているので、ちょっとイライラを横に置いといて、その他にどんな気持ちがあるのか、一旦、前に並べて、それらからちょっと距離を置いて、そこから一つ気がかりを選んで進んでいきましょう、とこういうようなステップ。

・おそらくこれは現象学の「エポケー」みたいな意味があるんだろうと思うが、しかし、理論の説明はなく「クリアリング・ア・スペース」が紹介されている。

・日本にこれが入って来たときに、ここが一番、日本人には分かりやすかった部分がある。

私のフォーカシング・レッスン(4)〜フォーカシングとは言葉にしていく過程での意味の形成〜池見陽先生のエイジアン・フォーカシング・メソッヅ〈1〉

2022/04/01

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休