沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

公平であるということ

2017/05/31

今年の2月から1週間に一度、生駒市立俵口小学校に行っています。

3、4時間目にカウンセラー室で待機して、ちょっとしんどくなった児童に関わるのです。

昨日は初めてMちゃんに会いました。

先週お休みで、やっと学校に来たのはいいけれど、教室に入りづらいようで朝から保健室にいたらしい。

保健室の先生に連れられてカウンセラー室にやって来ました。

図工の道具を持って来て、授業課題をやり始めました。…ホント真面目。

描いているのが、デザインみたいに見えて、「アクセサリーのデザインみたいね」と言ったら、お母さんが昔、そういうお仕事されていたようで、今でもお家で一緒に作ったりするそうな。

子どものやっていることをじっと見ていると、何か、その子のこだわりが見えてきて、それがその子との「関わり」の入り口になるのですけれど、なかなかそういった「穏やかな時間」は、自分の子どもには持てなかったなあと思います。

自分の抱えている「問題」は横に置いておいて…という気持ちにならないといけないものですから。

一言で言えば「心の余裕」です。

あれをやって、これをやって、と時間に追われていると「心の余裕」は持てないですね。

頭は次の段取りで一杯で、目の前の子どもに寄り添えない。

…申し訳なかったなあと思いながら、私は今の「目の前の子ども」には、無心でそばにいるように心掛けています。

そうすると、いろんなものが見えてくる。

先週は熱中症気味でお休みだったということだけど、確かに身体に熱がこもりそうな体質に見えるなあ…私と一緒で。

でも「やらなきゃ!」の気持ちは強いんだなあ。これまた私と一緒で。気持ちが先走って、身体がついていかない状況? …うん、そうみたい…。

午後からのプール掃除も、参加しなきゃと思っているらしい。

でも、担任の先生は、「体調が悪いから休んだんだし、体調が悪いから教室に来れないんだから、プール掃除も無理でしょ?」と。

確かに、ね。気温も30℃超えで、日差しも強そうだ。

だけど保健室の先生は「まあ、本人に言ってもやるって聞かないから、やらしてみたら? でないと、また明日、学校に来れないかもよ」と担任の先生にアドバイス。

担任の先生は、ちょっと納得いかない様子だったらしい。…それはワガママではないの? と。

まあ、ね。担任の先生の気持ちもよくわかる。私も長いこと「どの子にも公平でないと」と思っていたので。

でもある時、生育過程も違って、感じ方も違って、抱えている問題も違うのだから、…つまりは「出発点」が同じでないのだから、「もう、今までのようにやっていけない!」と悲鳴あげてる子どもには、「皆がやっていること」をそのまま強要するのは、酷な気がした。

他の子の対応と違っていいのかもしれない…。

いや、むしろ、違えないといけないのかもしれない…。

「悲鳴」を聞くには、こちらの「心の余裕」が要りますね。

…今度行くときには、ちょっと、担任の先生と話をしよう。

「…うう〜、なんか、気持ちがモヤモヤする〜」と保健室の先生に言われていたそうだから。

私もそうだった、と。

でも、「悲鳴上げている子には、それが必要」なのだ、と。

私は自分の子どもの悲鳴を聞き逃して、苦しんだ、と。

今でも…自分の子どもには、申し訳なかったという思いがある、と。

画像は、朝の杏樹(アンジー)との散歩で見つけた、ご近所の玄関先の置物。

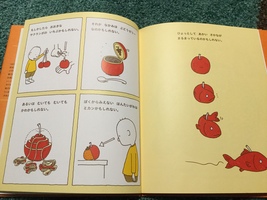

考えるアタマが生み出すもの〜ヨシタケシンスケ作『りんごかもしれない』〜

2017/05/30

イラスト風に、1人の男の子が出てきます。

「情報がないことが情報」(『プチ哲学』文と絵 佐藤雅彦)

2017/05/26

志師塾塾長 五十嵐和也さんに会う

2017/05/25

宇多田ヒカル❤Love (5)

2017/05/24

選択肢がいっぱいあっても…〜『ねえ、どれがいい』〜

2017/05/23

言葉が作る溝〜吉原幸子の詩「ふと」〜

2017/05/22

夏井いつきの俳句ライブ〜今日からあなたも俳人です〜

2017/05/21

同級生と「はじめまして」のランチ

2017/05/20

白庭台幼稚園での保育観察

2017/05/19

ボイスアートでの「死ぬ前の過ごし方と望むお葬式」レッスン

2017/05/18

シニアライフカウンセラー養成講座<初級>(3)

2017/05/16

シニアライフカウンセラー養成講座<初級>(2)

2017/05/15

シニアライフカウンセラー養成講座<初級>(1)

2017/05/14

セミナー「アルバムセラピー」

2017/05/13

錦帯橋での再会

2017/05/12

ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーターラビット展

2017/05/11

美術館敷地内のカフェ。

展示館までの道に、いたるところに動物たちが!

子どもとの時間(5)大学4年生 ②

2017/05/10

奈良公園・飛火野(とびひの)

2017/05/09

昨年春に早期退職を決めるまで1年間悩んだのですが、最終的に老後をどこで過ごすかを考えた時に、やっぱり私は広島にいる自分をイメージできなかった、ことがあります。

お誕生日会

2017/05/08

お店から戻って、私が持って来た日本酒を開けました。…1年以上前に、広島の友人から頂いたもの。なかなか飲む機会なくて、「1年も置いといて、大丈夫?」と心配しながら、でしたが、大丈夫でした。辛口のいいお酒。そのまま、「みりあむ」でお泊まりとなりました。

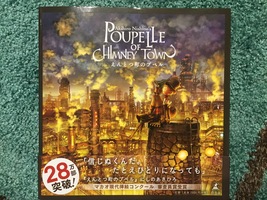

にしのあきひろ作『えんとつ町のプペル』

2017/05/07

会場で用意してあった、「消しゴムハンコ」。

穏やかな時間

2017/05/06

父と息子〜吉野弘の詩「I was born」〜

2017/05/05

ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(5)

2017/05/04

ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(4)

2017/05/03

「マイクはAさんをどのように見ていましたか?」という問いに対して、「Aが自分を見る目とは違った目で見ていた。『客観的』ではなく、『違う視点』で」という答えに対して。

昨年の時点だったら、おそらく私は「客観的」と「本人が自分を見る目とは違う視点」の違いがわからなかったと思います。マイクにとって「客観的」とは、自分を相手に介在させないで見ている見方、相手とはキョリを置いて「観察」しているような見方、なのではないかと私は感じています。

それに対して、「違う視点」とは、相手の痛み、悲しみを受け止める「関わり」を持ちながら、けれど、その「痛み」「悲しみ」の出どころとは異なる相手の在りようの可能性に視点を当てる、在り方なのではないかと。…う〜ん、説明が難しいですか?

Aさんは、○○という見方を自分に対して、していた。そこから「悲しみ」も「苦しみ」も生じていた。それに対してマイクは、Aさんの「悲しみ」「苦しみ」を受け止めながら、△△という見方を示し、そうすると、Aさんにどんな気づきが生まれるかを共にその場にいて待っていた、という方がわかりやすいでしょうか?

その時「間主観性」ということが少し分かった気がしたのです。相手との「関わり」を感じさせない「客観的」とは異なる在り方としての「間主観性」。…この場合、「待つ」というのがとても大切です。Aさんのペースで「待つ」ということ。

さて、2日目。

ワークに入る前の「チェックイン」で、「行動は『図』、意識は『地』。タイムラグがあるから、無理に行動を変えていかなくても良いという気になった」との発言に対して、マイクはこのように応じました。

「行動のみならず、味わってみる、体験する(ことが大切)。あっという間にさっさと終わるのではなく、だからといってやり直せと言っているわけではないですよ。何かをする時の時間のかけ方を自分で意識すること。おそらくは、何かを素早くやってしまうと、味わうことから遠ざかる」

「『時間をかける』と『時間を無駄にする』とは違う」

次に、前日のワークを終えての質問の受付がありました。

1 「ゲシュタルトって何?」という問いにマイクなら何と答えますか?

ゲシュタルトというのは、「セラピーへのアプローチ」であり、「癒しへのアプローチ」でもあり、「人間としての成長へのアプローチ」である。中には人生そのものという人もいます。

ゲシュタルトは意識を高めるために注意を払うこと、注意を払うのは、人と人との間に起こっていること。そしてそれぞれの人が、それぞれの世界を持っていて意味付けしている。そのことが成長を助ける、あるいは阻止してしまう。いずれにせよ、ゲシュタルトは二人の人間同士の間に起こっていることに注意を払う。

ゲシュタルトはプロセスに焦点を当てている。そのプロセスはゲシュタルトの形においての「完結」することに焦点を当てている。ゲシュタルトセラピーでは、「解決」に縛られていない。「完結」とはプロセス。

(「癒し」と「セラピー」がどう違うのか? という追加質問を受けて)

マルティン・ブーバーの哲学に基づいている。「出会いによって癒す」「癒しは出会いによって生まれる」。セラピーは「完結」すること。

世界を創り上げるということの基本的な概念(fandamental concept)は、「図」と「地」、そこで新しい「図」が生まれるということ。(人に)興味を持てば持つほど、あなたの人への接し方は固定概念から解放される。そうすると、可能性が広がる。それはあなたのニーズが満たされることでもある。

2 どうして「ゲシュタルト・セラピー」は「ゲシュタルト・サイコセラピー」と言わないのか?

ゲシュタルトが個人だけに適応するのでなく、夫婦、家族、グループ、組織…に適応するものだから。(※少し分かりづらいのですが、マイクの捉えは、個 or 集団というもののようです)

3 昨日のワークで、「不安を持っていることに対してリスペクトする(認める)と言われたのに対して、半分は理解できた。不安を持つことで成長できることは理解しているが、しかし不安を感じると、「今、ここ」にいられなくなるのではないか?

それはそうだと思いますよ。未来に意識が行く、(それは)未来において役に立つかもしれない。(けれど私は)「あなたの不安」があなたの思うほど役に立っているか、疑問だと感じた。あなたの不安はあなたが現在に留まることを阻止している。それはなぜだろう?

「不安」は私たちが世界を創ることの要因となっている。私が言っているのは、あなたが「今、ここ」にいることに不安を覚えるということ。(※「不安を感じる」から、「今、ここ」にいられなくなる、ではなく、「『今、ここ』にいることに不安を感じている」ということか?)

今日でまとめ終了と思っていましたが、長くなりましたので、続きは次回。

画像は、昨日の朝の杏樹(アンジー)との散歩で見つけた、ハナミズキの蕾。こんな風にして花びらが開くのですね。…知らなかった。

ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(3)

2017/05/02

ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(2)

2017/05/01

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休