沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

心理療法

京都文教コラージュ療法研究会(2)

2017/02/28

一昨日の続きです。午後からはスクールカウンセラーをされている方の「言語でのコミュニケーションが難しい女子との面談ーコラージュを取り入れてー」というタイトルでの研究発表でした。「言語でのコミュニケーションが難しい小学生高学年の子どもとの面接にコラージュを取り入れることで進展が見られた。事例経過についてコラージュ作品をもとに検討したい」というのが、この研究発表の目的として提示されていました。

事例として、ひとりの女子生徒の小学校高学年から中学校2年現在までの4年間の詳細なやりとりの記録が出されました(研究発表後回収)。コラージュに至るまでの取り組みの中で、「スクイグル」「風景構成法」があって、「スクイグル」というのが私には聞きなれない用語だったので、発表を聞きながら急いでタブレットで調べました。

スクイグル(squiggle)ドナルド・ウィニコットが提唱した、治療者とクライエントとが交互になぐり描きをして、見えたものを絵にする技法。なぐり描きと描画をクライエントひとりで行うスクリブル法(scribble)もある。

と出ていました。ふうーん、そんなものがあるのかと聴いていましたら、森谷寛之先生のコメントは「スクイグルを日本に導入するときに、きちんとウィニコットの意図も含めて導入できていない点がある。治療者とクライエントとが交互になぐり描きをするといっても、治療者は思いつくままになぐり描きをするわけでなく、治療者側はクライエントの意図を読み取って、それに沿う方向でなぐり描きをしてみせるわけで、そういった高度な分析を必要とする、難しい手法なんです。」とのこと。

形、形式はすぐに取り入れられても、その手法を考案した人の、本来の意図まで含めて導入できているかどうか、というのは大切なポイントだと思います。

中学生になったクライエントのコラージュに、モデルのような綺麗な女性の顔を切り抜いたものから、目や口をくり抜き、ちょっと不気味なお面のようなものが出てきました。自画像、というかこれから先の、目指す自己像が描けなくて混乱している様子がうかがえました。その他、魅力的な女性の全身像もコラージュに登場しました。森谷先生のコメントは「コラージュは、クライエントが思春期に入ったかどうかの判定に敏感である」とのことでした。

既成の写真を切り抜いて好きに貼るだけのコラージュですが、本当に、何をどう選ぶかで、その時のその人の精神状態が如実に出てしまいます。一枚の画用紙という空間を構成するのに、絵で上手く表現できない人でも自分の世界を表現することができるという点で、非常に優れた表現法だと思います。表現するだけでも、本人の気づきが生まれることもあるでしょう。コラージュ療法は、そういったコラージュを入り口にして治療に応用できる点で優れた療法だと思います。

研究会には初めて参加したのですが、コラージュ療法のことだけでなく、多くのことを考えさせられる機会となりました。

心理療法

京都文教コラージュ療法研究会(1)

2017/02/27

昨日は第72回京都文教コラージュ療法研究会に参加するため、京都駅前の「キャンパスプラザ京都」まで出向きました。

続き

午前中は、京都ノートルダム女子大学・佐藤睦子さんの「コラージュ実習とガン患者さんイベントにおけるコラージュについて」というタイトルで実習と報告がありました。

久しぶりに2度目のコラージュに挑戦! コラージュ用に旅行社のパンフレットなども持参していたので、それらをパラパラ見ていると、屋久島の屋久杉を前にして、背を見せ、手を広げて立っている人の写真が目に入り、それを中心に他の「部品」を選んでいくことにしました。

桜と富士山、渓谷、雪山などの自然だけでなく、人工の夜景や花火、昼だけでなく夜の星、夕方など、季節も時間帯もさまざまに配置して、タイトルを「選択の自由」としました。

31年の勤め人生活では、制約が多すぎて、自分を活かすことが難しかった、という気がして、どうも「枠からはみ出る」ことをしたくて、今回も画用紙からはみ出して貼り付けました。

最初は素直にまっすぐ貼っていたのですが、出来上がりを確認するときに、ちょっと斜めに貼り直したくなりました。

中心の屋久杉を前に手を広げている人間が私ですが、その斜め横にイルカが2頭飛び跳ねさせ、好奇心に弾む心を表現しました。

1時間の制作時間の後、参加者の発表タイムとなり、教示されたように「制作にあたって、自慢できるところ」を加えながら発表しました。

対人関係

CAP(Child Assault Prevention)〜大人セミナー〜

2017/02/26

昨日は、ゲシュタルト仲間のともこさんのお誘いを受けて、CAPの大人セミナーに参加するために、生駒市立中保育園に行きました。CAPとはChild Assault Preventionの略で、「子どもが暴力から自分を守るための教育プログラム」を意味します。1987年にアメリカ・オハイオ州コロンバスのレイプ救援センターから誕生しました。

1985年に日本に初めてCAPを導入した森田ゆりさんのことも、当時の新聞を読んで知っていました。「私の身体よ! 触らないで!」という具体的な言葉と共に記憶しています。でも当時は、教職に就いたばかり。仕事で手一杯で、関心を持ちながらそのままになっていました。今回お誘いを受けた時、ああ、時期が来たんだと心底思いました。

暴力に対応するのは4つの分野があって、それは「介入」「治療」「調査研究」「予防」で、CAPはそのうちの「予防」に位置する活動だということです。そして、CAPのプログラムとして、「大人ワークショップ」として120分、対象は保護者であったり教師であったりします。「子どもワークショップ」として「就学前のプログラム」「小学生のプログラム」「中学生・高校生のプログラム」が用意されています。「就学前のプログラム」は「保護者対象プログラム」とセットで行われているようです。

今日は

1 CAPとは

2 暴力について

3 CAPのアプローチ

4 子どもワークショップの一部体験

5 CAPプログラムの3つの柱

6 私たち大人にできること

というメニューで進められました。

印象に残ったのはまず、「CAPのアプローチ」。「〜してはダメよ」という禁止でなく、「〜に近づかないのよ」という回避でもなく、「〜以上はダメよ」という制限でもない子どもへのアプローチ。「知識を増やす」「無力感、依存心を減らす」「孤立を減らす」という、子どもの自尊感情を育てながら自立を促す働きかけであることです。

次に、「CAPプログラムの3つの柱」。3つの特別な権利として基本的人権を教え、それは「安心して生きる権利」「自信を持って生きる権利」「自由に選ぶ権利」だと、身振りを伴って示されていました。その権利が奪われそうになった時にどうするかについて、具体的な行動も示されていました。すなわち、「NO=いやという」「GO=その場を離れる(逃げる)」「TELL=信頼できる誰かに相談する」です。

さらには、子どもたちから相談されるためには、日頃からの関わりが大切であること、どういう関わりをしていればいいのか、それは、日頃から子どもの感情を受け止めるやりとりをすることを、具体的なワーク(自分が子どもの立場で困りごとを言った時に返される言葉でどう感じるか)を体験しながら理解していきました。

子どもが暴力的な行為を受けないよう予防するのに、子どもが無理なくできることをさせながら、一方で、暴力的な行為を受けた時にどう対応するかを学ぶというのは、両輪の輪だと思います。予防するのは大事ですが、予防だけで終わると、被害を受けた子どもに対応しきれないからです。被害を告げた子どもが更に傷つけられるという二次被害を起こさないためにも、必要なことだと思います。

セミナーが終わり、保育園を出ると、お迎えに来てもらった子どもがお母さんと歩きながら、「安心」「自信」「自由」と歌うように言っていて、ああ、子どもたちにちゃんと届いているんだ!と嬉しくなりました。川は危ないから、子どもに泳がせない、近づかせない、ではなく、「子どもに泳ぎを教えよう」というのは子どもがこれから先を生きていく自信につながると思います。いつまでも保護してもらわないと生きていけない子どもを作ることは、依存関係に陥ること。親はいつまでも生きてはいないのだから、自分がいなくても子どもが自信を持って生きていけるように…という願いをCAPの活動に感じました。

アロマオイル

「昔の人の袖の香ぞする」〜オードトワレを作る〜

2017/02/25

昨日は残り2回となったナード・ジャパン認定校「メディカアロマ」の「アロマ・アドバイザーコース」の講義でした。「精油の調香〜オリジナルの自然香水で素敵に香る〜」がテーマで、まず、「嗅覚の仕組み」を理解することから始まりました。

芳香分子(におい物質)が鼻腔(びくう=鼻の奥の空間)に入り、薄い粘膜層に溶け込み、嗅細胞(きゅうさいぼう)に刺激を与えて大脳辺縁系の扁桃核(へんとうかく)に届きます。大脳辺縁系は大脳の内側に古くからあるもので、食欲や性欲などの本能をつかさどります。

五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)は、大脳新皮質(=大脳の外表面を覆っている、発生学的に新しい部分。知能や思考など知的・理性的な機能を担う)で認識されますが、唯一嗅覚だけがダイレクトに本能を司る大脳辺縁系にも伝達され、本能的反応を起こすというのです。

うんうん…そうだったなあ…確か…と思い出したのは、古典の授業で扱った和歌でした。

五月待つ 花橘の香をかげば 昔の人の袖の香ぞする (古今和歌集 巻3 夏 読み人知らず)

これは『伊勢物語』の第60段「花橘」にも出てくる歌です。「五月を待って咲く橘の花の香りを嗅げば、昔の恋人が袖に薫きしめていた香りだったと思い出されることだよ」ぐらいの意味でしょうか。

香りが一瞬にして懐かしい思い出を蘇らせ、今ここに、その人がいるかのような、その人との時間のあれこれまでまざまざと思い出されるのは、確かに「本能に働きかけ」ているからなのでしょう。

というようなことを考えているうち、講義は「香りの基礎知識」へと移り、「香りの相性の良い精油」ということで、精油は7つのグループに分けられ、そのグループ内、または隣のグループの精油のブレントは良く合うとのことでした。

7つのグループとは「花の精油」「柑橘系の精油」「ハーブ系の精油」「樹木類の精油」「スパイス系の精油」「樹脂類の精油」「オリエンタルな精油」です。相性が良いのは、たとえば「花の精油」グループは「柑橘系の精油」「オリエンタルな精油」グループということになります。

次に「香りの揮発性」(=ノート)について学びました。香りの揮発性とは、香りの持続性のことです。

「トップノート」は早くて、長くても2時間程度、「ミドルノート」は2〜4時間程度、「ベースノート」は6時間以上持ちます。香水を作るときには、この時間差で香りを変えて楽しむことをします。

「アコード」という用語も新しく知りました。「調和」という意味で2つ以上の香りをブレンドして、快い香りを生み出せたとき「アコードが良い」と表現するそうです。調香には、このように「音楽用語」がよく用いられるそうです。

それにしても、調香練習はとても贅沢なものだということを知りました。アコードを取って、どのブレンドが良いかを知るのに、たとえば2種類の精油を「9:1」「8:2」「7:3」…「1:9」まで9種類を作ってみて、調和がとれていると感じたところが自分のアコードだというのです。ということは、一箇所(もしくは二箇所)のアコードを知るために、残り8種類を捨てることになります。…「9滴:1滴」としていっても、全部で90滴必要になります。200滴で10mlですから、1本の精油のほぼ半分ずつを使うことになります。精油は安いものでも2000円以上しますから、う〜ん、贅沢!

調香師となると、そうしてアコードを取ったものに、また3種目でのアコードを取る…というようにして数種類のアコードを取っていくそうです。…すごい贅沢!

という講義の最後に自分でオリジナルのオードトワレ(賦香率が5〜10%で、持続時間が3〜4時間のもの)を作ることになりました。キャ! 嬉しい。みんなでワイワイいいながら、楽しんで作りました。

私は爽やか系で「樹木類の精油」を「ミドルノート」に置くことにしました。「トップノート」にはお隣の「ハーブ系の精油」からレモングラス、「ベースノート」にはパチュリーを置きました。

全量10mlで10%となると、精油は20滴になるのですが、パチュリー2滴、サイプレス8滴、レモングラス10滴でブレンドすると、レモングラスが勝ってしまって、ミドルノートのサイプレスがなかなか立ち上がらないことになってしまいました。…思い切りの良いのは、こんなとき、とても困ります。ブレンドしてしまうと、元には戻せないので。

それで、同じ樹木類のジュニパー(トップノート)を2滴加え、レモングラスの香りをマイルドに抑えました。それに、希釈するものとして、無水エタノールでもよかったのですが、アルコール臭が1ヶ月経たないと抜けないそうで、それは嫌だったのでファーナスオイル(9ml)で希釈しました。偶然ですが、アコードの良いものができました。

絵本の世界

さかざき ちはる作『ペンギン ジャンプ』

2017/02/24

こんな本いつ買ったのかしら? というものが本棚から出てきました。それが『ペンギン ジャンプ』。サブタイトルに「新しい世界へジャンプする若きペンギン」とあって、短い羽(?)を精一杯広げてペンギンがジャンプしている図柄の表紙です。作者はJP東日本のICカード「Suica」のペンギンイラストを制作、と奥付にあります。2000年初版、私が買ったのは、2006年の初版第5刷。

ふ〜ん…「Suica」のペンギンか…。

「ペンギンが南極とそのまわりの

小さな島にだけ住んでいた時代は

終わりを告げた

いまやペンギンはその活動の場を

全世界に広げている」

ということらしく、「ペンギンは/人間世界にとけこもうと/日々 努力している」そうで、

「あるときはレストランのウェイター」「あるときはホテルのボーイ」…と続いていきます。

普段は目立たない(ハズの)生態を描写していくのですが、妙に人間臭くて、変な奴、なのです。なぜだろう? と考えると、つまりは、いろんな職種に「ジャンプ」(=チャレンジ)していく姿が妙に生々しいのだと思います。

でもまあ、こんな「隣人」がいてもいいかもね、と思わせる力量はさすが! ペンギンを自由に羽ばたかせて、ほっこりさせられるのは、ペンギンとともに読む人を羽ばたかせているのでしょうね。

子育て

愛染幼稚園

2017/02/23

昨日の朝刊に、奈良市にある私立愛染幼稚園で、百人一首のカルタを学ばせる話が載っていました。歌人の天野慶さんが、ご自分のお子さんの入園をきっかけに、幼稚園で百人一首を教えるボランティアを引き受けることになったとのこと。東日本大震災の後、余震を恐れて東京から奈良に移住されて…ということらしい。昨年、夫の転勤でまた東京に転居されたとありました。

愛染幼稚園って、私が通った幼稚園だったなあと思い出し、カウンセリングルームのある学区の幼稚園に絵本の読み聞かせボランティアに行くなら、やっぱりこちらにも、と思ってお電話したら、急遽、園長先生が会ってくださることになりました。

ほとんど半世紀ぶりの幼稚園は、建物も様変わりして、L字型の総二階建てには、綺麗なお部屋が並んでいました。お部屋も廊下も板張りがしてあって、木のぬくもりが感じられました。

園長先生は私より五歳年上の方で、息子さんを二人育てられたとのこと。仕事を持ちながらの子育ての話やら園児のお母さんの話やらで、あっという間に2時間経っていました。

お茶室も設けられていて、ここでは静かにお話を聞くことを教えられるとか。抹茶茶碗も本物の大きさのものを用意され、丁寧に扱わないと割れるという経験をさせるそうで、それには痛く感心しました。割れないプラスチック製などを用いてはいけない、なぜなら、注意深くしないと割れるし、お湯も熱いから気をつけることを学ばせたいので、ということでした。

何でも便利になってしまって、代用品が溢れていて、それが物に対する粗雑な扱いになってしまったり、リセットすればまたゲーム開始になるような感覚で、壊れたらその物はもう元には戻らないんだ、という「取り返しのつかなさ」がわからなかったりの世の中になっていると思います。

同じように、人の心も丁寧に付き合い、丁寧に扱うことが不足しているように思います。他人に対しても、ですし、自分に対しても、です。

丁寧に扱われなかった子どもが、どうして他人を丁寧に扱うことができるでしょう?

幾つになっても変わることができるし、成長もできる。だけど、できることならば、余計な苦しみをたくさん味わわなくて済むならそれに越したことはない、と思うのです。若いお母さん方に関わらせていただくことで、少しでもお母さんたちが自分の親との関係から受けた傷を癒し、そして自分の子どもへの関わり方が変わるなら、これほど嬉しいことはないと思います。

来年度、また関わらせていただける場所が増えました。私も新しい出会いを楽しみにしたいと思います。

画像は、遅い昼食を取りに行った高畑の喫茶店「みりあむ」。30年来の友人、フランス人のミリアムがやっています。店内は亡くなった節夫さんの手作り内装です。

詩の世界

言葉遊びが拓く世界〜ほしのいたるの詩「社会科学習」〜

2017/02/22

昨日は雪がちらつくようなお天気だったかと思うと、今朝は放射冷却で朝が冷え込み、昼間の気温は上がるようです。変動が激しくて、落ち着かない毎日ですけれど、もうすでに今年の「春一番」は吹いたようですね。あっちに行ったりこっちに来たり、というお天気に似た、ちょっと言葉遊びのような詩をひとつ。「読書への誘い」第33号で紹介したものです。

詩の世界

書くとはものとの距離を取ること〜安西均の詩 「第一課—ある『詩の教室』で」〜

2017/02/21

コラムはこのところ毎朝1時間ぐらいで書いています。そして、毎日なんやかやあるので、今のところ書くことに困らないのですが、多分、不調に陥ると書けなくなる気がします。「不調」というのは、ものごと(人を含めて)と自分との適切なキョリが取れなくなる状態で、そうすると、起こる出来事に対して、冷静な判断ができなくなるのですね。一昨日は「クリアリング ア スペース」という、ものごととの距離の取り方の方法を知りましたが、「書く」ことも、ものごととの距離を取る方法になるのではないかと思います。…そう信じるから、国語教師を続けてきたのですけれど。

ということをつらつら考えていると、安西均の詩が思い浮かびました。「読書への誘い」第6号で紹介したものです。

ゲシュタルト療法

クリアリング ア スペース(Clearing a Space)

2017/02/20

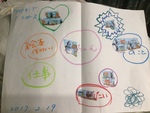

GNK主催のゲシュタルト療法ベーシックトレーニングコース第11回2日目は、「クリアリング ア スペース」から始まりました。1枚の画用紙の真ん中に、自分で自分を呼ぶ時のしっくりくる呼び方を、しっくりくる色で書きます。そして丸で囲む。次に、今、心に浮かんでいる「気になっていること」を、これまたしっくりくる色を選んで好きな位置に書き込みます。そして、また好きな色と形で囲む。他にもう気になることはないかと自分の中を探り、同じように書き込んでいくのです。

「気になること」と言われて、まずは気がかりな「嫌なこと」が浮かんだのですが、次第に、気になっている「楽しいこと」も浮かんできました。最後に「馴染みのある感覚を書き入れてください」と言われ、右下にもやもやする気持ちを紺色でぐしゃぐしゃと書き込んだのですが、その気持ちは「気になること」全般に対してではなく、「嫌なこと」がクローズアップされて生じていることに気づきました。「嫌なことばかり」ではないのに、どうも気持ちは「嫌なこと」に引きずられている、ということに気づいたのです。

「気になること」のうち、「嫌なこと」に対してはトゲトゲの形で囲みたくなり、愛情を感じるものに対してはハートの形で囲みたくなりました。

そうして「一旦、その、気になることを、横に置いてください。」と言われ、少し自分から切り離して「眺める」ことができました。ピッタリ自分に張り付いているように感じられていた「気になること」から少し離れられ、心に余裕ができました。

「気になることはこのようにして、横に置くことができるということを覚えていてくださいね。」と言われ、…そうか、こんなふうにして「気になること」との膠着状態から脱することができるんだ、ということを知りました。

「買い物メモと同じことですね。書き上げたら、実際に店先まで出向いて買うまで、ちょっと忘れていることができる。必要な時にメモを取り出せばいいのだから。書き上げるとそれで、必要な時まで忘れていることができるのですね。」

ふむふむ、そういうことか。それに、特に何が気になっているのかも一目瞭然。私の場合は、トゲトゲの形で囲まれたことがら。

これはフォーカシングの一つの所作のようで、「 気がかりやその〈感じ〉から適切な距離をイメージしてみる」ことだそうです。「悩む」とは気がかりや〈感じ〉を近くに 持ちすぎていること。適切に距離がおけたら、気がかりを「冷静に」眺めることができるというのです。

それでは、ゲシュタルト療法はフォーカシングとどこがどのように違うのか。

凛さんは、まだはっきりとはしない「もやもやしたもの」や「言葉で言い表すようになる前の感覚」をフォーカシングでは、フェルトセンスと呼び、それを探ったり、味わったりというところは共通点であるけれど、「では、それをここに置いてみましょう、というように『視覚化』するのはゲシュタルト(療法)」と説明されました。フォーカシングはそういった「視覚化」はしない、と。

もやもや感を視覚化して、一旦自分から切り離して眺めていると、それ自体が動き出して形や意味が変わっていく…、ということがゲシュタルト(療法)では、よく起こります。気持ち悪く感じていたものが、それほどでもなくなったり、別の物に形が変わって、「そういうことか!」という気づきが生まれたり。

このダイナミックさはゲシュタルト(療法)特有のものである気がします。逆に、微細で繊細な感覚を探っていくのがフォーカシングの特性、という理解を私はしました。

そのあとワークを受けて、途中で、「現実的な問題としての関わり方という問題もあるけれど、今ここでは、ゲシュタルトでできること、つまり、まこさんがその人への関わりをどうしたいのか、ということを扱いたいのですが、いかがですか?」と提案されて、これにもはっとしました。…そうか、ゲシュタルトでできることは、問題と感じていることに、私がどう関わりたいのかを明確にすることなんだ、と。

このような整理の仕方は、チェックインの時に「ゲシュタルト(療法)は万能ではない」と言われたことにつながります。それは、他の療法との関係だけでなく、ゲシュタルト(療法)はどのようなことがらを扱えるのか、ということ。

第11回は、残り1回を前にして、ゲシュタルト療法に対してさまざまに整理することができたという意味で、本当に豊かな2日間でした。有村凛さん、ありがとうございました。

ゲシュタルト療法

ゲシュタルト療法は万能ではない

2017/02/19

今月のGNK主催のゲシュタルトベーシックトレーニングのファシリテーターは、有村凛さんです。1日目が終わったところですが、昨日1日だけでも、色々な気づきがありました。

まず、チェックイン(ワークの開始)で、凛さんが言われたのは「ゲシュタルト(療法)は万能ではない」ということ。一つの療法でOKであるならば、世の中にさまざまな療法がある必要はない、と言われて、それもそうだと思いました。凛さんはフォーカシングも学ばれている方なのですが、他を学ぶことで、両方の良さが際立つ、とも。

これまで「ゲシュタルト(療法)は凄い!」という言葉を聞いても、「ゲシュタルト(療法)は万能ではない」などと、一見ゲシュタルト療法の限界を示唆するような言説は初めてだったので、ちょっとびっくりしました。

でもそれはゲシュタルト療法を否定する言葉ではなくて、ゲシュタルト療法を軸としながら、何ができるかを探求することを意味していました。

私のCFO(クライエント・ファシリテーター・オブザーバー)体験も、本当に私に必要なアドバイスをいただきました。Iさんがクライエント役をやってくれたのですが、Iさんとこれまで一緒にワークを受けてきたこともあり、それから考えると意外な言葉がIさんから出てきた時に、私は「え?そうなの?」と素直に、感じた疑問を口にすることができず、表面的に淡々と進めてしまいました。それを「まこさんらしさが、まるで出ていなかったファシリだった」と指摘されました。

最初は何を言われているのかわからなかったのですが、つまりは私が「自己一致」せずに、そして「敢えて危険を冒さずに」無難に進めてしまった、ということだと理解できました。

私の知っているIさんらしくないことを「え⁈そうなの?」と指摘できるのは私だからこそできることなんだから、それをスルーせずに問うことがIさんと「我と汝の関係」で向き合うことだったんだ…とあとで気づいた次第。

どんな状況でも自然体で、ということなんですね。自然体で我も汝も大事にすること。言うのは簡単ですが、いざ、実行しようとするとよくわからなくなる。自然体で、って意識すると遠ざかるような気がする。

意識せずに自然体でいること、なんてホント、修行僧の修行のようですね。

それにしても「まこさんらしくないファシリ」だなんて。午前中に感じた私の雰囲気をもっと感じられるように、もっと自分を出していいんだよ、という意味だったのですが、「ファシリテーターの数だけ、異なるファシリがある」中で、どんなスタイルを私は編み出していったらいいのか、そんなヒントをいただけたアドバイスでした。

ゲシュタルト療法

ゲシュタルト仲間

2017/02/18

今日明日は、GNK(ゲシュタルト・ネットワーク・関西)主催の「ゲシュタルト療法ベーシックトレーニングコース」の日です。2016年度は、4月から毎月1回の土日で行われてきましたが、残り2回となりました。基本、毎回ファシリテーターが変わり、「ゲシュタルト療法はファシリテーターの数だけさまざまなファシリがある」ことを実感してきました。

さて、今日はどんなワークになるのかな? と楽しみなのですが、いつも、1日目の夜はファシリテーターを囲みながら「親睦会」となるので、そこに、今年作った「牡蠣のオイル漬け」を持って行こうかと思っているのです。そろそろ食べ始められるかな、の頃で、本当はもうちょっと漬けた方がいいのかもしれないのですが。

こっそりと持っていって、夜になってから披露しよう…

その時だけの参加者が加わる時もあったのですが(外国人ファシリテーターを召喚した時など)、基本はトレーニングコースの固定メンバーで一年を過ごしてきました。そこで生まれた、なんだか家族のような、不思議な感情を伴った「ゲシュタルト仲間」。…何だろう、離れて暮らしても、今後、離れて生きていっても、相手の健やかな毎日を自然と願えるというような…。それは、自分の感情を、自分の辛さをワークで出した時に、その場に一緒にいて受け止めてくれた、という安心感。信頼感。自分が大事にされたという記憶。

こんなに安心できる場所があるんだ、というのはかけがえのない幸福だと思います。その場所は、固定された場所ではなく、参加メンバーの生み出す「心の場所」。「今、ここ」の充足感。

永遠に続くものではなくても、その幸せな記憶というのは身体の奥底に実感として残っていて、いつでもそこに立ち返ることができる。…ちょうど「トラウマ」の真逆の記憶。

その幸せな記憶は、プレトレーニング仲間にも感じますし、今のベーシックトレーニング仲間にも感じます。全く構成メンバーが異なるのですが。私が私に立ち戻れる機会をこんなにもたくさんいただけたことに感謝の気持ちも湧いてきます。

…ということで、ほんの気持ちの「牡蠣のオイル漬け」です。

絵本の世界

パット・パルマー著『怒ろう』(Anger can be healthy)

2017/02/17

昨日、生駒市立俵口小学校へボランティアに行くのに、小学生が興味持てそうな本を、カウンセリングルームに置いた本棚から探していたら、パット・パルマーの『怒ろう』が目に飛び込んできました。

怒っちゃいけない、なんて誰が言ったの⁉

あなたのなかに住んでいる おこりんぼうと もっとなかよくしてあげて。

これは、本の帯に書かれていたものです。…そうそう、怒りを身体に溜め込むからいけないんだなあ。これも小学校に持って行こうっと。そう思って鞄の中に入れたのですが、昨日出会った子は、自分のことをあれこれ話してくれたので、そして、話すことで自分の心を落ち着かせようとしていたので、この本は出番がありませんでした。…まあ、それは、別の機会でもいいことなので、構わないのですが。

「あなたは怒りを『悪い感情』だと思っているかもしれない。だけど、怒りは本当に『悪い感情』だろうか?

もしかしたら怒りは、私たちにだいじなことを教えてくれているのかもしれない。」

「ときとして怒りは、あなたをトラブルから救い、あなたの身体や心を守ってくれる。

怒りが、行動したり決断したりする勇気を、あなたに与えてくれることもある。

怒りによって、まちがった考えや不公平に気づくことだってある。」

「怒ってもいい。

だいじなのは、怒らないことじゃなくて怒りに支配されないこと。

怒りに支配されているとき、あなたの身体は固まっている。

顔が赤くなっている。歯をくいしばっている。顔がゆがんでいる。拳を握りしめている。心臓の鼓動が速くなっている。

そういうときは要注意。」

こんなふうに怒りについての話が進んでいって、最後はこんな言葉で終わるのです。

「あなたの怒りは、人を傷つけるためにあるのではなく、あなたを守るためにある。

そして覚えておいて。あなたの怒りは、あなた自身を、そして世界を、よりよいものに変える可能性を持っている。」

そう、怒りを溜め込まず、そして怒りに支配されず、上手に自分や自分を取り巻く周囲を変えていくエネルギーに転換できたら、こんないいことはないのです。

昨日はとりあえず、自分の怒りを外に出すことを促して、そして素直にやってみてくれて、それでちょっと心が落ち着いたみたいだったけれど、もし、来週も私が必要な状態だったら、今度はこの本を渡してあげよう。そして、怒りに支配されないで、自分の在りように関する選択権は自分にあることを伝えてあげよう。

「なんで自分ばかりがこんなに苦しいの? 他のみんなはこんなに悩んでなさそうなのに…」

そうね…私もそうだった。記憶にある限り、いつもいつも追い立てられているようで、胃がしくしく痛かったり、喉のあたりが締め付けられるように苦しかったり、他の人に興味が持てないというより、自分の苦しさでいっぱいで、余裕がなかった。

でも、大丈夫だよ。気づいたらもう半世紀も生きてきたよ。そして、子どもの頃の息苦しさは、大人の私にはなくなっているからね。あなたの今の苦しみは、いつかきっと他の人の苦しみをわかってあげられるものとなる。もう少ししたら、そう伝えてあげようね。だから、今を生き延びてね。

ボイスアート

自分のインナーチャイルドと出会う

2017/02/16

久しぶりにボイスアートのレッスンを受けに梅田まで出掛けました。「ゆっくり息を吐き切ると、自然と次の新しい息が自分の中に入ってきます。ボイスアートは、それを繰り返すことで自分の中を空っぽにして、本来の自分軸に戻る、ということを行うものです。」

ボイスアートマスターの、まやはるこ先生の穏やかな声に導かれ、無心になって、息を吐くこと吸うことを行なっているうちに、頭の中の余計な考えごとが消えていきます。…気づくと、ゆったりとリラックス状態の中にいます。

今日のメニューの最後に「自分のインナーチャイルドと出会う」というプログラムがありました。現在の自分から、40代、30代、20代、15歳、10歳、9歳、8歳…と、楽しかった子どもの頃の自分をイメージして、その年齢まで戻るという方法です。

「楽しかった子どもの頃」と言われて、困りました。…実は私は余り楽しかった子どもの頃の記憶がないのです。どんどん幼い頃に遡っていくと、3歳ぐらいの時の七五三の着物を着せられて、口をへの字にして、右足首を内側に折り曲げて突っ立っているおかっぱ頭の女の子が出てきました。

「その子の望むようにしてあげながら、輝く光で包んであげてください…。」先生の誘う声を聞きながら、私はその子を抱っこしようとして抵抗され、格闘していました。

「暴れないでよ、いい子だから…。」「あなたの悲しみ、怒り、全部分かっているから。子どもだった私は何もできなかったけれど、今の私は、大きくなって、いろんなこと経験して、あなたの悲しみも受け止めてあげられるから。」そう言ってなだめていると、3歳ぐらいの私は次第に静かになりました。

「…それでは、今の自分に戻ります。10歳、15歳、20代、30代、40代…はい、現在のあなたに戻りました。」

「子どもの頃のあなたを、左手で胸のあたりに収めてください。…はい、いつもそこにいますね。」

まだまだ癒されていない私のインナーチャイルド。でも、そのままでいいから、一緒に生きていこうね、と思えました。ボイスアートは、私にとって、無理なく今の自分を受け入れることができるようになるものです。

画像は、ボイスアートのレッスン会場からみた風景です。ビルに隠れているのは何でしょう? 赤い観覧車が見えますか? 昨日はよく晴れた、気持ちのいい一日でした。

黒田三郎の詩

願いを高く打ち上げる〜黒田三郎の詩「紙風船」〜

2017/02/15

昨日は「St Valentine's Day」でしたね。世の中にはチョコが届かなくて淋しい思いをした人もいることでしょう。ちょっと心寂しい時に黒田三郎の「紙風船」という詩を。「読書への誘い」第17号で紹介したものです。

続き

幸せをおすそ分け

牡蠣のオイル漬け

2017/02/14

2月に入ってから、そろそろだな…とは思っていました。2年ぐらい前から牡蠣のオイル漬けを作っているのですが、これがなんと、ワインによく合うのです。パスタのペペロンチーノのように用いることもできます。オイル漬けに使ったオイルを和え、トッピングにオイル漬けされた牡蠣を載せたらOK!と、ホント使い勝手いいのです。

牡蠣は2月に入ってからが、身も大きくぷりぷりしていて美味しい、ということを広島で暮らして知りました。宮島の牡蠣も地御前(廿日市市)の牡蠣も、海沿いのJR五日市駅の近くに住んでいたので、車で15分、20分もあれば行けました。

先週末に牡蠣のむき身を2kg注文して、昨日届きました。今年は残念ながら、買い付けには行けず、郵送してもらったので、送料代だけ余計にかかりましたが、仕方ありませんね。2月に入ると、牡蠣の値段も少し下がるので、1kg2500円でした。

さて、まず、牡蠣を塩で揉み洗いして、水でよくすすぎます。これを3回ぐらい繰り返し、ぬめりをよく取ります。次に、ニンニク2カケのスライスと鷹の爪の輪切り2本分ぐらいをオリーブ油でよく炒めます。そこへ、水をよく切った牡蠣をフライパンの中に入れます。水をよく切ったとはいえ、白濁した汁がたくさん出てきます。それを中火で炒りながら水気を飛ばします。大方の水気が飛んだら、オイスターソースを大さじ2ぐらい(これは好みで調整)を加えます。水気がなくなるまでソースを絡めます。

あとは、予め煮沸消毒しておいたガラス瓶に冷ました牡蠣を入れ(炒めたニンニクのスライスや鷹の爪ごと)、そこに「グレープシードオイル」を注ぎます。オリーブ油ではなくグレープシードオイルを使うのは、冷蔵庫で保存するのに白濁しないから、と作り方を教えてくれた友人が言ってました。1kgの牡蠣はやはり1000mlの容器が適切です。そこに、鷹の爪を新たに1本輪切りし、丸のままの1本とともに加えます。あ、ローリエを2〜3枚加えることも忘れてはいけませんでした。

これで、3〜4日後ぐらいからぼつぼつ食べられます。半年ぐらい持つということですが、私の場合、友人におすそ分けしたり、何よりお酒のアテにぽつりぽつり食べるので、2kgが、まあ、2ヶ月も持ちませんね。

写真は昨日出来上がった牡蠣のオイル漬けです。大瓶は1000mlと750mlしかなかったので、小瓶3つにも入れました。…さて、今年のお味はいかがかしら?

対人関係

内容の無い会話をどれだけ続けることが出来るか

2017/02/13

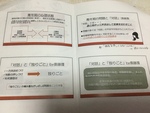

昨日は先月に引き続き、一般社団法人 なら人材育成協会主催の「不登校・ひきこもり親子セミナー」に参加しました。3回シリーズの2回目で、今回のテーマは「親子の交流を振り返る」というものでした。臨床心理士の大林裕典(ゆうすけ)さんと、同じく臨床心理士の中東照幸さんにお話いただきました。「はまりやすい家族のパターン」として3パターンが提示されました。パターン①は「叱咤激励する親と家族から引きこもる本人」、パターン②は「混乱の中で安定・維持する本人・家族」、パターン③は「他罰的になる子・自罰的になる親」(つまりは、子どもは親のせいにし、親は自分の責任と思って子どもの言いなりになる)という関係だそうです。

その分類も分かりやすくて良かったのですが、私がなるほど! と思ったのは、精神科医の斎藤環氏の言葉を用いた「『対話』と『独りごと』の違いの解説でした。

「一方的決めつけ」や「判断の押しつけ」「叱咤激励」は「独り言」だというのです。「対話」は「本人の不安を取り除き、信頼感を増し、本人の気持ちを活性化させるもの」だから、その正反対の結果を生み出すものは、本人の心に届かない「独り言」に過ぎない、ということなのでしょう。

そのことも、なるほど!ではあったのですが、そういった「対話」をするためには、今回、表題とした「内容の無い会話をどれだけ続けることが出来るか」が鍵となるということに、私はなるほど!と思ったのでした。

「内容の無い会話」って、つまりは良いとか悪いとかの「評価を含まない」会話ということだと私は理解しています。

今日はお天気が良くて気持ち良かったよ、とか、梅の花が咲いてたけど、あれは寒梅かしらね? とか、いいも悪いもなく、ただそんなふうに感じた、ということを伝える会話とでも言えばいいのでしょうか。

そんななんでもない会話がどれだけできていなかったか、命令したり指示したり禁止したりが、親子の会話のどれだけを占めていたか、それじゃあ、家での話が楽しくないよね…ということに気づけたら、関係も変わってきますよね。

誰でも、責められたり叱られたりは嫌で、認められたり任されたりが嬉しい。毎日そういう『対話」、相手の心に届く会話が増えていったら、家の中に「居場所」を感じ、居心地よくなっていくと思います。

さて、何から始めましょう? まずは、今日、自分自身がちょっぴり嬉しかったこと、ちょっと気分よかったこと、ぐらいから話し始めましょうか?

詩の世界

魂が身体に追いつくまで〜松下育男の詩「競走」〜

2017/02/12

今週は寒波の到来で、最低気温がマイナスの日が続いています。昨日は朝8時前に杏樹(アンジー)の散歩に行ったのですが、一昨日降った雪がまだ少し溶けずに残っていて、朝日が射しても、まだアスファルトも凍てついていて、アンジーもろとも、つるんと滑りそうになりました。今日は何のお出かけ予定もなく、久しぶりにお家に籠もろうと思い、そうそう、こんなふうに「おやすみ」を積極的に作らないから、私は、つい走りすぎてダウンするんだ…などと反省しながら、「競走」という詩を思い出していました。「読書への誘い」第16号で紹介した詩です。

絵本の世界

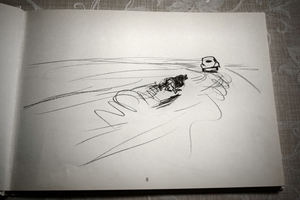

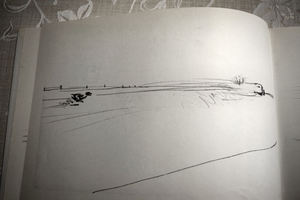

ガブリエル・バンサン作「アンジュール ある犬の物語」

2017/02/11

いきなり車から放り出され、捨てられた一匹の犬。必死で追いかけますが、車はみるみるうちに遠ざかり…。

途方に暮れて座り込むうちに、後続の車にはねられそうになったり、事故を引き起こしてしまったり…。

ぽつねんと佇む犬の前に、ひとりの子どもが近づいてきて…。

言葉がなく、デッサンだけでお話が描かれていきます。色もなく、モノトーンの世界なのですが、どうしてこんなに一匹の犬の感情〈焦り、恐怖、絶望、戸惑い、孤独、悲しみ、諦め、期待、不安、喜び、安心〉が、くっきり見えてくるのでしょう?

削ぎ落とされた、必要最低限の線だけの表現は、限りなく豊かな広がりを生み出すのでしょう。

1928年にベルギーのブリュッセルで生まれたバンサンが、美術アカデミーを卒業後、絵本作家としてデビューしたのは53歳の時でした。バンサンは、線描、いわゆるデッサンのうまさでは、世界的評価を受けていたといいます。

一般的に「下書き」とされるデッサンをそのまま作品としていますが、何本も引かれた線の動きに目を奪われます。一度手に取ってみてください。

映画

映画「君の名は。」の「たそがれどき」

2017/02/10

「君の名は。」(タイトルに「。」がついています)よかったですね。私の子どもは3回観たと言ってましたが、私も2回観ました。

主人公の三葉と滝が出逢う時間が、昼と夜のはざま、「たそがれどき」なのですが(今は「たそがれ」を「黄昏」と表記します)、薄明かりの中で「誰そ彼(たれそかれ・誰なのですか?あの人は)」と問うたことが語源であると、映画の中の古典の授業で説明されていました。

その古典の授業で「かはたれどき(彼は誰時)」とも言うと説明されていましたが、実は昼と夜のはざまの時間帯は2回あるのですね。…そう、夜明け前と夕方です。

古来、民話などでは夜明け前の「かはたれどき」には、良いことが起きました。長年子どもができなかった夫婦に子どもが授かるとか。神さまらしき人から着物の袂(たもと)に白い輝く玉を滑り込ませてもらって、子どもができたというお話など。

逆に夕方の「たそがれどき」には、ちょっと恐いことが起こるのですね。英語では「トワイライトゾーン」。異次元の世界に紛れ込んだり、日本では「神隠し」にあって行方知れずになったり。…そうそう、芥川龍之介の「羅生門」も「たそがれどき」のお話でした。

多くの災害に見舞われた京の都で、暇を出された下人(使用人のこと)は、仕事と同時にすみかも失い、「飢え死にするか、盗人(ぬすびと)になるか」を悩むのですが、羅生門の2階(門といっても大きな2階建ての建物)で死人の髪を抜いてカツラを作って生き延びようとする老婆に出会い、老婆の着物をひき剥いて、盗人として生き延びることを選びます。「昼と夜のはざま」、つまり「善と悪の間」で悩んでいたのが、「夜」になり、闇の中で生きることを選択するのです。芥川は時間帯と下人の心理の変化をうまく重ね合わせて、作品世界を築きました。

「君の名は。」では夜明け前なのか夕方なのか、ちょっとわかりませんでしたが、まあ、この作品世界では、その辺りを厳密に区別してはいなかったように思います。彗星の接近、糸を結(ゆ)い結ぶこと、口噛み酒、これらが、時空を超えて滝と三葉の入れ替わりを可能にし、村人を救った要因とされていました。

三葉の学校での古典の授業で、「たそがれ」の語源の使用例として万葉集、巻10の2240番、作者不詳の歌が出されています。(「な〜そ」は「副詞の呼応」で「〜するな」という禁止を表します。)

「誰そ彼と われをな問ひそ 九月の 露に濡れつつ 君待つわれそ」

(誰だあれはと、私のことを聞かないでください、九月の露に濡れながら 愛しいあなたを待っている私を)

未来から滝を呼び寄せたことに気づかず、東京にいる滝に会いに行き、「おまえ、誰?」と言われて、言葉を失った三葉の切ない気持ちと重なるように、伏線として描かれていました。

アロマオイル

ハンドトリートメントの効果

2017/02/09

ナード・ジャパン認定校「メディカアロマ」での「アロマアドバイザーコース」も、一昨日の講義を終えて、残り3回となりました。授業が毎回興味深い内容なので、名残惜しいのと、その後には「試験」が待ち構えているので、40種類もの精油の成分を覚えないといけないと思うと、ちょっとため息が出ます。

一昨日は「アロマトリートメント」についての講義でした。

トリートメント自体に、次のような効果があります。

1 毛細血管の血流やリンパの流れを良くする → むくみ・疲労を解消させる/痛み・炎症を軽減させる

2 タッチングによる安心感 → 自律神経の働きを安定させる

さらにアロマオイルを用いたアロマトリートメントには、精油の作用として、

1 芳香分子が嗅覚(鼻から)で捉えられる → 大脳辺縁系に伝えられる → 神経系・内分泌系・免疫系に作用する

2 皮膚そのものに対する作用 → 殺菌作用・収斂(しゅうれん)作用・皮膚弾力回復作用 など

→ 皮膚から吸収された芳香分子が血液の流れに乗って、身体のさまざまな器官に作用

が加わります。

一昨日の講義で、新たに知ったのは、「皮脳同根」ということ。

ヒトの身体はおよそ60兆個の細胞からできていますが、元はたった一つの受精した卵細胞です。その一つの細胞が、何度も分化・増殖した結果がひとりの人体です。それが何を意味するかというと、「皮膚と脳はつながっている」ということ。たとえば、手の甲は脳の前頭葉につながっていて、手の甲をなでさすることで脳の癒やしとなるというのです。

良好な対人関係が築かれているとき、体内にはオキシトシンが分泌されています。もともと、分娩時に子宮を収縮させたり乳汁分泌を促すことで知られ、発見当時は女性に特有のホルモンと考えられていたようです。しかしその後、闘争心や遁走心、恐怖心を減少させる働きがあることが解明され、さらには、なでさするなどの皮膚接触でも分泌されることがわかるようになり、男性にも存在することがわかりました。

つまり、全身のトリートメント(=マッサージ)を行わなくとも、手のひら、肘あたりまでのハンドトリートメントでも、十分な効果が期待できることがわかったというのです。

「如月キャンペーン」として、個人カウンセリングにハンドリフレソロジー(=ハンドトリートメント)を取り入れることにしましたが、ホント、タイムリーにその効果が学べて嬉しかったです。

丁寧に、ゆっくりとアロマでのハンドトリートメントをさせていただきますね。

鈴木ユリイカの詩

共に時間を紡いで貝になる〜鈴木ユリイカの詩「生きている貝」〜

2017/02/08

昨日から寒気が押し寄せてきて、日中もちらちらと雪が舞っていました。

寒い日には、お家の中で暖かく過ごすのが一番ですが、身体だけでなく心も温かくなるには、人の温かさが必要な気がします。

そんな「ぬくもり」を感じられる詩を、ひとつ。

「読書への誘い」第26号で紹介した詩です。

ゲシュタルト療法

感じる心を取り戻す〜谷川俊太郎の詩「生きる」〜

2017/02/07

「生きる」 谷川俊太郎

生きているということ

いま生きているということ

それはのどがかわくということ

木もれ陽がまぶしいということ

ふっと或るメロディを思い出すということ

くしゃみすること

あなたと手をつなぐこと

生きているということ

いま生きているということ

それはミニスカート

それはプラネタリウム

それはヨハン・シュトラウス

それはピカソ

それはアルプス

すべての美しいものに出会うということ

そして

かくされた悪を注意深くこばむこと

生きているということ

いま生きているということ

泣けるということ

笑えるということ

怒れるということ

自由ということ

生きているということ

いま生きているということ

いま遠くで犬が吠えるということ

いま地球が廻っているということ

いまどこかで産声があがるということ

いまどこかで兵士が傷つくということ

いまぶらんこがゆれているということ

いまいまが過ぎてゆくこと

生きているということ

いま生きているということ

鳥ははばたくということ

海はとどろくということ

かたつむりははうということ

人は愛するということ

あなたの手のぬくみ

いのちということ (詩集『うつむく青年』1971年刊)

「読書への誘い」第4号で紹介した詩です。

生きている実感というのは、食べものを口にして「ああ、美味しい!」と感じたり、好きな音楽を聴いてそのメロディーを身体中一杯にしたり、大切な友人と一緒にいて、穏やかな時間が流れるのを感じたり、…つまりは、自分の感情を感じたままに表現できるときに生まれるものではないかと思います。

何か辛い経験をして、しかも、辛いと感じることまでも自分に禁じていたら、何か自分が自分でないような、生きていること自体が苦痛になってしまいます。

ゲシュタルト療法を学んで知ったことのひとつに、自分が辛い思いをする原因となったことや人に、ちゃんと怒りを向けないと、その怒りは行き場をなくし、攻撃は自分自身に向かい、自分を責めて自己嫌悪に陥ったり、胃炎などの痛みを生じさせる、ということです。

現実生活で実際に相手を責めるということではなく、ワークの中で、きちんと自分の感情に向き合い、怒りや悲しみといった、一般的に「負の感情」とされているものの存在をきちんと認め、受け入れること。

そうすることでその感情を固着させることなく流していく。流すことで怒りや悲しみが消えていくというものです。

自分の感情を感じなくする方法は、大体は身体を固くして、自分の感情を自分の身体の外に出すこと。それが分かるのは、私自身がそうやって「感じなく」して自分を守ってきた記憶があるからです。

初めて人前で泣けた、と言ったNさん。

ゆっくりと、あなたのペースで、あなたの感情を取り戻し、そして解き放っていきましょう。

大丈夫、私があなたのそばにいます。あなたが自分で「もう大丈夫」と思えるまで。

<沙羅Saraのほっと一息 詩の時間>

第二話 「生きる」 https://youtu.be/tbPtF3FJ-Bg

絵本の世界

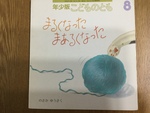

のさか ゆうさく作『まるくなった まあるくなった』

2017/02/06

表紙の絵は毛糸玉を引き寄せている猫の前足。肉球がなんか可愛くて、どんなお話? とページをめくると、次のような言葉が続きます。

にわの いしころ

もちあげてみたら

もぞ むぞ

むぞ もぞ

だんごむし

ゆびで つんつん

つついてみたら

まるくなった

まあるくなった

こんころ ころろ

てのひら くすぐったい

こどもの好きなだんご虫。まるくってちっちゃくてかわいいんだけど、確かフンを食べて生きてた。なのに、うちの子ときたら、てのひらに乗っけてただんご虫が見当たらないと思うと…「Kちゃん!お口、あーんしてごらん!」舌の上には、たくさんのだんご虫がもぞもぞ動いてた。…というような思い出があります。

次から次へと「まあるくなった」ものが続くのですが、最後は…

かみふうせん

ふーっと ふいたら

まるくなった

まあるくなった

ふうわり ぱーん

ふうわり ぽーん

ふんわり おちて

まろのうえ

まろは めざめて

あくびした

でもまた ほらね

まるくなった

まあるくなった

ねこの まろ

と、表紙に出てきた前足の持ち主「まろ」が登場して終わります。

「もぞむぞ むぞもぞ」とか「つんつん」「こんころ ころろ」など擬態語(ぎたいご・「のろのろ」など、様子を表したもの)・擬声語(ぎせいご・「ピューピュー」など、実際の音から様子を表したもの)(併せて「オノマトペ」といいます)の響きが面白くて、楽しくお話が進んでいくのですが、最後、なんとなく「まろ」が出てきたところで、限りなく「まろ」への愛情を感じてしまって、まるでこのお話は「まろ」のために作られたかのように思えました。薄い二つ折の紙に「まろのこと」という作者の短い文章が載せられていました。…亡くなった「まろ」を想って作られたとのことでした。

…やっぱり、そうだったんだ…。「まろ」の肉球、「まろ」のあくびをした時のまあるい背中、しっぽ。すべてすべて懐かしくて恋しくて。そんな作者の想いが溢れてきて、そっと涙したことでした。(年少版こどものとも 1997年8月 福音館書店)

詩の世界

人を好きになる気持ち〜安水稔和の詩「君はかわいいと」〜

2017/02/05

バレンタインデーまで10日を切りました。女の子が男の子に告白する日、であるとか、告白のしるしにチョコレートをあげる、とかは日本だけの習慣ですが、(元々は恋人どうしがお互いに何か贈り物をする、というものだったらしいですが)、父も亡くなり、退職して「職場の同僚」もいなくなった私には、今年はチョコレートをあげる相手がちょっと見当たりません。でも巷ではバレンタインデー用の商品が溢れかえっていて、ドキドキ、胸キュンキュンの女の子たちもいるのかなあと思うとちょっと微笑ましいです。昨今は若い人たちが「恋愛しなくなった」とも聞くのですが…。

さて今日は、「読書への誘い」の第8号で紹介した、ちょっと可愛い、男の子の詩です。

言葉

霞たち木の芽もはるの雪降れば

2017/02/04

節分の翌日が立春です。この日から「春」とされるのですが、寒くてなかなか春の訪れは感じられません。立春の歌ではないのですが、「古今和歌集」から私の好きな春の歌を。

雪の降りけるを よめる 紀貫之 (春上9)

霞たち木の芽もはるの雪降れば 花なき里も花ぞ散りける

「雪の降りけるを よめる」というのは詞書き(ことばがき)といって、作歌状況やテーマなどを説明したものです。「はる」は掛詞(かけことば)で、「木の芽が張る」と「春の雪」の2つの意味を掛けています。「霞たち木の芽も」は「春」を導くための序詞(じょことば)です。現代語訳すると、

霞がかって、木の芽もふっくら芽吹く春、そんな春に雪が降るので、まだ花が咲かない里にも、花が散るように見えることだよ

というようなところですか。雪を花に見立てる、「見立て」の技法も使われています。…文法事項として、「降れば」は「降る」の已然形+助詞の「ば」で、確定条件(〜なので、と訳す)というようなことがあります。「ぞ〜ける」は「係り結び」といって、「けり」が「連体形」の「ける」になり、強調表現を表します。「けり」の意味は「過去」ではなく、「〜だなあ」という「詠嘆(えいたん)」です。

…なんだか古典の授業のようで、頭が痛くなった方は読み飛ばしてくださいね。

雪を花に見立てるなんて、無理がある、不自然だと、後世、「写実主義」を唱えた正岡子規に古今和歌集は否定されました。でも、2日ほど前、朝、アンジーの散歩で外に出たら、ちらちらと雪が舞って、それがなんともかわいい感じで、本当に小さな花びらが舞っているように見えました。

春先、ちらつく雪を花に見立てるのは、春を待ち望む気持ちの表れかもしれません。

そう考えると、何も目に見えるものを写し取るのが「写実」ではなく、心に見えるものを写し取ってもいいのかもしれない。いやむしろ、心に見えるものを大切にした方がいいのではないか…。『星の王子さま』にも「大切なものは目に見えないんだよ」とあったような…。

そんなことをつらつら考えた今朝でした。

母との暮らし

節分の日

2017/02/03

今日2月3日は節分、豆まきですね。母は今日までに、いそいそと豆やらを用意して、それはいいのですが、豆には鬼の面がおまけについてきて。そのお面で、母は杏樹(アンジー)で(!)遊ぶのです。(アンジーと遊ぶのではなく。)

「アンジー!」と呼んだかと思うとさっと鬼の面を取りだし被るものだから、アンジーが怖がって「うおん、うおん…」いいながら後ずさりして逃げていきます。それを見て母は面を外し、「アンジー、ばあちゃんだよ、鬼じゃないよ。」と大笑いするのです。この2〜3日。

「ばあちゃん、それはいじめだよ(怒)!」と言うのですが、なかなか止めません。ホントにまあ、子どもなんだから!

また、母はおやつとしてミルク風味のガム(骨のように両端をねじったもの)をあげるのですが、アンジーはそのガムを口で放り投げて十分遊んでからゆっくり食べ始めます。時にはテーブルなどの下にガムが入り込むことがあって、どうやってもアンジーの手では取れないことがあります。そうすると、一生懸命、「ここだよ!ここにあるんだけど、取ってよ!」と言いに来ます。(時にはそれが、ボールの時もあります。)母は長い1メートルぐらいの竹差しを持ってきて、なかなか取れないふりをします。「アンジー、もうちょっとなんやけど、難しいわ…」とかなんとか言いながら、じらします。アンジーも心配そうに、ものが滑り込んだ先と、母の顔を交互に見ています。そのうち母が竹差しで出してやり、「アンジー、やっと取れたわ」などと言います。

なんで、すぐに取ってやらないのか? と聞くと「私もちょっと、楽しみたいやん。なかなか取れんのが、やっと取れたら、アンジーものすごく感謝してペロペロなめるんよ。」

私はものすごく不愉快になります。…多分「あんたのために頑張ってるんよ」が嫌なんだと思います。

「『あなたのため』は『お為ごかし』で本当は言ってる本人のため」と私は昔から思ってきました。母があまりにも「おまえのために〜」と言い過ぎたので。学校に勤めていた時も「生徒のため」という言葉が嫌いでした。だから私は誰かに「あなたのため」と言ったことはありません。自分が言われて苦しい思いをしてきたので。言ったとしてもせいぜい「私はこうした方がいいと思うけど…、」です。そして「自分で決めてね」を付け加えます。

今日になって、母は「もうアンジー、怖がらさんとくわ。かわいそうやもんね。」と言い出しました。やれやれ、ほっとしながら、一方で、母がアンジーをからかっているだけで、私は何もこんなに反応しなくていいのに…とも思いました。「過剰反応だわ」と。まあ…私のインナーチャイルドが反応したんですね。アンジーを抱き上げながら「大丈夫だからね。何も怖いことないよ。」と、よしよししながら、私の心のザワザワも落ち着いていきました。

詩の世界

口から白い火を吐く怪獣〜栗原俊の詩「如月」〜

2017/02/01

2月になりましたね。毎日々、本当に寒いです。2月の異名である「如月(きさらぎ)」は「着更着」(=着物の上に更に着重ねする)が語源か?と言われています。

今日は「如月」と題された詩を取り上げたいと思います。「読書への誘い」の第31号で紹介したものです。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休