沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

「ふたりの間の真実」〜池下和彦の詩「川」〜

2017/08/31

知人から渡されて、今手元に1冊の詩集があります。

童話屋から2006年に出版されている『母の詩集』。2012年に第2刷の発行です。

池下和彦という方の、「認知症の母を詠った詩集」と本の帯にあります。

「アルツハイマー型老年痴呆」と診断されたところから、最初の詩は始まります。

「約束違反」 池下和彦

平成三年秋、母はアルツハイマー老年痴呆と診断された

その医者は

母を

アルツハイマー型老年痴呆だという

今の医学ではなおらない病気だという

なおらないから老年痴呆なのだと駄目を押す

つける薬もないという

のんでも気やすめなのだと駄目を押す

そんなに駄目を押すこともないだろうに

脳が縮んで

しまいには消えてしまうのだという

からだが残って

脳が先に消えてしまうだなんて

そんなの約束違反じゃないか

「9月1日に向けて」

2017/08/29

「絵本の読み合いっこ」の集まり

2017/08/28

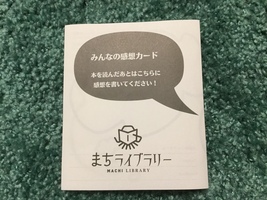

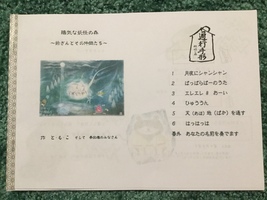

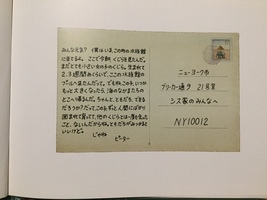

折りたたむことができて、コンパクトに本の裏表紙の内側に、出し入れ自由のポケットを付けて、その中に入れておくようです。

寄贈した人がここを訪れた時に、どんな風に読まれているのかを知ることができるように、とのことでした。

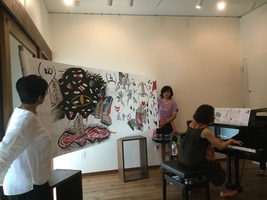

ともこさんの「ボイスアート即興ライブ」

2017/08/27

…ああ、こうやって異次元の世界に連れていって、その中でボイスアートの発声を行ないながら、ストーリーが進んでいく「参加型ワークショップ」だったんだ!

と、気づいた時には、引き込まれておりました。

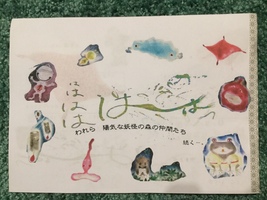

妖怪たちも、ともこさんの生み出したパステル和アートで。

妖怪っていっても、怖くなくて、寂しい心に寄り添ってくれるようなものたちで。

全てが「ともこワールド」で構成されていました。

母の手術入院

2017/08/26

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson3(1)〜精油の芳香性分類の基本〜

2017/08/25

昨日の、ナードジャパン認定校メディカアロマでのインストラクターコースの講義は、まるで化学の授業でした。

遠い昔に「化学 I」をひたすら頑張った(「化学II」の名目で「化学I」を学ばされたような…)文系生徒としては、なかなか手強い。

「精油に含まれる芳香分子は、炭化水素か、炭化水素の骨組みに官能基の付いた分子」と言われても…、「官能基」につまずくわけです。

官能基とは「有機化合物の分子内に存在し、化合物の特徴的な反応性の原因となるような原子又は原子団」ということですが、…すでに「官能基」という用語に、居心地の悪さを感じたりします。

…そもそも「用語」が落ち着いて私の中に入ってこない…というのを実感します。

「炭化水素か、炭水化物の骨組み」=「骨格」に3つあって「テルペン系」(=イソプレン骨格)「芳香族」(=ベンゼン環骨格)「脂肪族」(=鎖状骨格)。こちらを横軸に取ります。

(イソプレンはC5H12の分子式を持つもので、通常は単独で存在せず、2つ以上が結合して存在しているそうです。)

縦軸は「官能基」で、「官能基なし」から始まり、「水酸基−OH」「アルデヒド基−COH」「ケトン基−CO−」「カルボキシ基−COOH」「エーテル結合−O−」「エステル結合−COO–」と並びます。

これを組み合わせる訳です。

たとえば、テルペン系の「官能基なし」は「モノテルペン炭化水素類」と「セスキテルペン炭化水素類」の2つ。テルペン系の「水酸基」は「モノテルペンアルコール類」と「セスキテルペンアルコール類」と「ジテルペンアルコール類」の3つとなります。

モノ、ジ、トリ、テトラ…は1、2、3、4、だったと思うのですが、セスキって?と思いました。

(ラテン語と思い込んでいたのですが、ギリシャ語でした…。)

セスキは1.5なんだそうで、イソプレンは通常は単体では存在しないので、イソプレンが2つのテルペンをモノテルペン、3つのテルペンをセスキテルペン、4つのテルペンをジテルペンと言うそうです。

…疲れますよね。この辺でやめます。

まあ、そんな化学の授業の中にも、楽しい実習があって、昨日は「ローズの香りのボディミスト(ローション)を作りました。

・バスオイル(乳化剤)…10滴

・ローズ精油……………… 1滴

・ローズウォーター………50ml

ローズはホント高価で、1滴で260円! でも、とんでもなくいい香りに包まれます。

ローズ精油を生成するときに生まれるのが「ローズウォーター」で、その二つを組み合わせると、本来の「バラ」の香りに近いものが生まれます。

(アプリコット油で1%に希釈した「プレミアム ローズ」もありますが、それでも10mlが7800円もします。)

今日から入院する母に持たせようかな、と思います。

画像の一番左のボトルに、今回作ったボディミストが入っています。

同級生とのランチ

2017/08/24

状態の悪い自分とつき合う方法〜中原中也の詩「北の海」〜

2017/08/23

子どもとの時間(8)大学4年生 ⑤

2017/08/22

ボイスアート・学びの時間(1)

2017/08/21

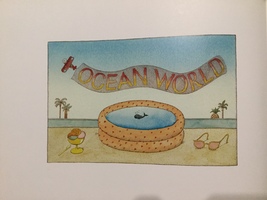

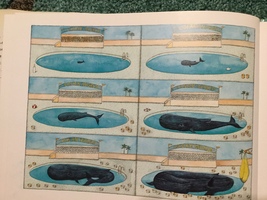

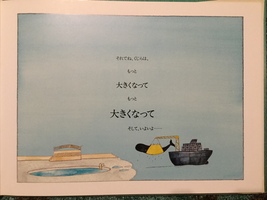

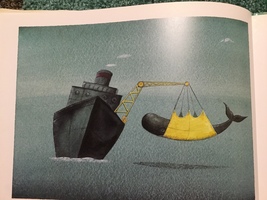

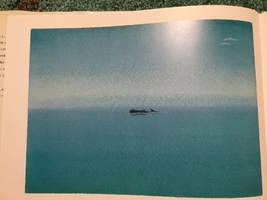

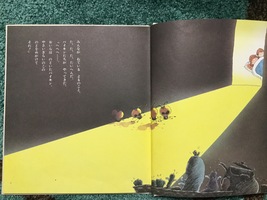

そこがあなたの生きていく場所〜『オーシャン ワールド』ピーター・シス作〜

2017/08/20

それから、絵葉書の裏の言葉があって…

あ、これって、絵葉書の表裏だったんだ!と発見して。

海に帰される日が来たのね。

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(2)〜植物から精油を取る方法〜

2017/08/19

盂蘭盆会 施餓鬼法要(うらぼんえ せがきほうよう)

2017/08/17

喉を枯らし飢えていたので、水や食べ物を差し出したが、ことごとく口に入る直前に炎となって、母親の口には入らなかった。

哀れに思って、釈迦に実情を話して方法を問うと、「安居の最後の日にすべての比丘(修行僧)に食べ物を施せば、母親にもその施しの一端が口に入るだろう」と言われた。クレーの絵に詩を添える〜『クレーの絵本』谷川俊太郎〜

2017/08/16

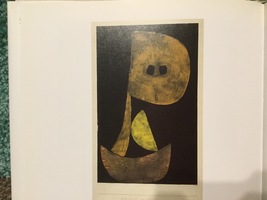

13 「まじめな顔つき」(1939)

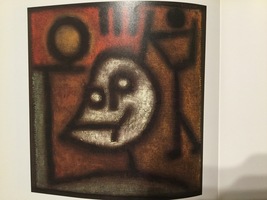

35 「死と炎」(1940)

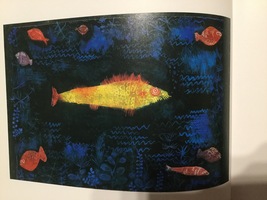

37 「黄金の魚」(1925)

子どものお盆帰省

2017/08/15

第3回 ゲシュタルト・アドバンス トレーニングコース〜室城隆之さん〜(2)

2017/08/14

第3回 ゲシュタルト・アドバンス トレーニングコース〜室城隆之さん〜(1)

2017/08/13

ゲシュタルト療法学会 トレーナー審査会

2017/08/12

貝殻に添えられた言葉〜Instagram(インスタグラム)の言葉〜

2017/08/11

お盆前のお墓掃除

2017/08/10

ほのぼの世界〜『にゃーご』宮西達也 作・絵〜

2017/08/09

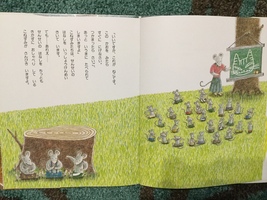

ねずみの学校風景。

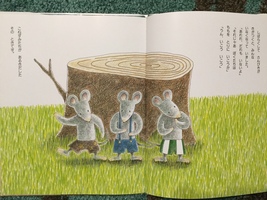

「しばらくして さんびきが きがつくと、みんな いなくなっていました。

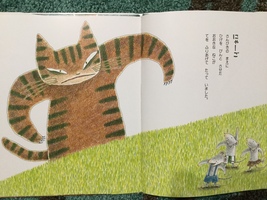

「にゃーご

にゃーご!とできるだけ怖い顔で叫んだんだけど…

そしたらこねずみどもは、おんなじように「にゃーご」「にゃーご」「にゃーご」って叫んで、

杏樹(アンジー)のお返事

2017/08/08

仰向きで、自分のベッドを枕にして。ちょこんと乗っけた両前足が可愛いでしょ?

眠れぬ夜の過ごし方〜中江俊夫の詩「夜と魚」〜

2017/08/07

今朝は中江敏夫の詩「夜と魚」を。

夜の詩で、日中読むのは自分の頭を想像の世界に飛ばさないといけないかもしれませんが。

「読書への誘い」第53号で紹介したものです。

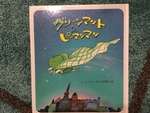

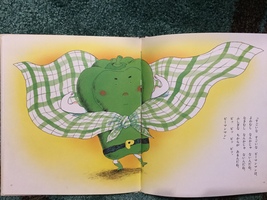

七五調のリズムに乗って〜『グリーンマントのピーマンマン』さくらともこ作/中村景児 絵〜

2017/08/06

「『おさかな だいすき。

…で、泣くんですね。

「みんなが ねている よるのこと。

まあ…いつのまに。

子どもたちに、ピーマンもだーいすき!って言ってもらえるのですね。

雑司が谷駅界隈

2017/08/05

ボイスアートの時間(2)〜鳥になって大空を舞う〜

2017/08/04

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(5)

2017/08/03

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(4)

2017/08/02

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(3)

2017/08/01

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休