沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

ゲシュタルト療法

ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(1)

2017/04/30

昨日から京橋の平松みどり先生の「みどり会」で、マイク・リードさんによるワークショップが始まりました。京橋のみどり会に行くのが初めてだったので、…そもそも、JR環状線の京橋駅で降りたことがなかったので、駅に降り立った途端、どの出口から出ればいいのかわからなくて、…そうそう、みどり先生、「京橋駅に着いたら、私に電話くれればいいのよ」とおっしゃってた、と思い出し、電話を掛けました。

が、お出にならなくて、さてどうしよう、とタブレットを取り出し、みどり会の住所を入力して、地図で見ました。なんとかナビに頼って、みどり会の場所を見つけました。

(あとでうかがうと、みどり先生、その時、バスで一緒になった90過ぎの男性のお話に引き込まれていたそうな。降りるところを行き過ぎてしまったそう。「あなたがお電話くださった時は、お話に夢中になっている頃ね。」ということでした。…お茶目なみどり先生!)

10時から15名の参加者で始まりました。昨年7月にGNK(ゲシュタルト・ネットワーク・関西)のベーシックトレーニングコースでお会いしてから、9ヶ月が経っているわけですが、お変わりなく穏やかな笑みを浮かべていらっしゃいました。

スタッフが椅子を3列に並べてくれていたのですが、マイクは一列に、そして半ラウンドにするように言いました。それから、なぜこのセッティングが大事なのかの説明から始まりました。(通訳付きです)

「このスタイルにすることで、私とあなた方ひとりひとりとの間に障害物がない状態になる。皆さんひとりひとりが直接的に関われる」

「このスタイルが好きな理由は、(私とあなた方とが)お互いに(直接的に)関わり合えるからです。これがすごく重要だと思っています」

「私とあなた方との間に空間がありますね。(ワークが進むにつれ)この空間が埋まっていく。それをこのスタイルが具現化する」

「質問を受ける方が、学ぶことが多いと思います」

「質問者の質問の中に、『あなた』という人が反映されていると考えます。単に質問に答えるというのではなく」

「何に興味がおありですか? それを基に2日間のワークショップを組み立てたい。」

「伝えるべきことを伝えました、はい、終わり、ではなく。」(※双方向のやりとり、という意味か?)

一連の説明の後、質問受付がありました。

まず1つ目。「ゲシュタルト・セラピーをする上で、大事にされていることは?」

「短く答えるなら『ある』。長く答えるなら、『皆さんが、この二日間の経験を通して理解されたらと思う』」

「私が重視しているのは、その時に『何を』経験しているか、だけでなく、『どのように』経験しているか、ということ。2日間を終えた時に、どのように経験したかを尋ねます」

「ゲシュタルト療法は、分岐点に差し掛かっている。けれど分岐点に立っているのはゲシュタルトだけではない。いかに効果的であり続けるか、というチャレンジに立っているのは他の心理療法でも同じ」

「とても重要なことは、ゲシュタルト・セラピーの理論・方法論をいかに、明確にしていくかということ。私はこのことに情熱を感じています」

2つ目「ゲシュタルト療法への情熱を持つきっかけは何だったのですか?」

「1975年のこと。家族療法のトレーニングをしていた私は、ある時ゲシュタルトのワークに出会った。家族療法の会議の前にワークショップがあって、その中のひとつにウォルター・ケンプラーという人のゲシュタルトセラピーのワークショップがあった。彼は家族の問題をゲシュタルト・セラピーで行うのを得意としていた。5日間、ホテルで行われていた。そのホテルの部屋でウォルターは、カップルや家族に働きかけていた。私はとてもショックを受けた。洗練された、そのワークに」

3つ目「マイクは自分自身のどこが好きですか?」

「ちょっと質問を変えていいですか? 『私はどんなところを好きになりつつあるか?』に変えていいですか?」

「他者と関わる時に芽生えてくる好奇心」

ここで10分休憩。(1時間半が経過していました。)以下、マイクの説明再開。

「ゲシュタルトの基盤となっているものは『違い』。『あなた』は違う人、あなたから見たら『私』は違う人。ここで私の好奇心が動き始める。『違う』二人が出会った。これがカギとなる問いかけです。ゲシュタルトの理論において、共通の理解を求めて確立させるのではない、同意を求めているのではない。『(〜という考え方に)招待している』と考えてください」

「ゲシュタルトの際立った点が最初からあった。それは『健康』『幸福』に焦点を当てているということ」

「人が自然な状態で、どんな傾向を持っているかを理解し、そこから生まれた療法。その基盤として、ひとつが『(人間は)健康を望む、幸福を望む、そしてそれらを追い求める』ということがあった」

「自殺する人もこの世にいるじゃないか!という人もいるが、それは人間の自然な状態ではない。絶望の状態にあったと言える。絶望度があまりにも強くて、健康や幸福の追求ができなかった」

このあと引き続いて、ゲシュタルト療法の特徴を5点説明されたのですが、長くなるので、今日は項目だけ出しておきます。

1 Health/Wellbeing (健康/幸福)

2 Orientation to growth (成長への希求)

3 Organising principle (構造についての大切なこと)

4 Meaning making (世界は意味づけを持った構造物である)

5 Relational (関連性)

さて。昨年7月にはジャンケンで最後になって、私に残された時間は3分間だけでした。マイクの前に立って、3分の時間を味わうというより、「3分だけなの?」という思いが渦巻いて、味わうどころの話ではありませんでした。

今回はワークの時間は2番目で、十分に時間はありました。

マイクの前に椅子を持っていって、かなり近くに座って、じっとマイクの目を見ました。鳶色の穏やかな目がそこにありました。少し悲しそうにも見えるその目を見ていて、なんだか、じんわりと涙が出てきました。…この9か月、いろんなことがありました。けれど、あなたの前に居ると、そんなことはどうでもいいような気持ちになってきます。あなたの存在そのものが優しい。その存在に包まれている気がする。…まあ、これはみどり先生にも少し感じることなんですが。

私の問題は、ないことは、ない。けれど、自分で努力して、なんとかできることはなんとかしていくし、なんともならないことは、そのまま持っていて、でも生きていける、という気持ちでいます。

「私に何かしてほしいことは?」と問われて、迷わず「ハグしてください」とお願いしました。ハグしてもらって、私はもうこのワークを終えていい気になりました。9か月前の「unfinished work(未完了な問題)」が、完了しました。

そして、9か月前に同じワークの場にいて私の3分間ワークを見ていてくれてた人が二人もいて、良かったねと思ってくれていることを受け取れて、私は二重に幸せを感じました。…20分足らずのワークでした。でも私には永遠にも等しい20分でした。

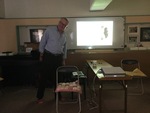

画像はファシリテーターのマイク・リードさん。カラフルなソックスが見えないのが残念。(紳士物には黒、グレー、紺しかないのが不満で、明るい色のソックスを履こう!ということで、「ハッピーソックス」というブランドのものを7年前から買われているそうです。)…そうそう、オーストラリアンイングリッシュは「today」が「トゥダイ」、「can't」が「カント」、「maybe」が「マイビー」、「change」が「チャインジ」でした…。

幸せをおすそ分け

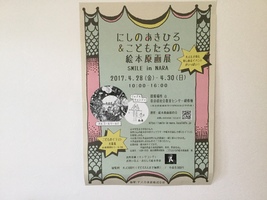

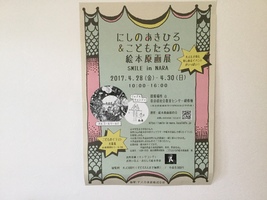

にしのあきひろ&こどもたちの絵本原画展

2017/04/29

昨日は、朝から葛城市まで「にしのあきひろ&こどもたちの絵本原画展」に行ってきました。随分前からチェックしていたのですが、午後から予定が詰まっているので、ちょっとハードかなあと思えて、行く前日まで躊躇(ちゅうちょ)していました。でも、朝起きたらとても綺麗に晴れていて、空と緑の木々が呼んでいる気がして、「そうよね。お出かけ日和だ。」という気になって、急遽(きゅうきょ)、母に「今日ね、絵本の原画展に行くんだけど、一緒に行く?」と聞いてみたのでした。「どこ?」と聞く母に「葛城市。車で行ってお昼過ぎには帰ってくるよ。」と言ったら、乗ってきました。

「杏樹(アンジー)も行くよ」って言うと、椅子の上で寝そべっていたアンジーはぴょこんと起き上がり、ふんと鼻を鳴らし、「ホント?ママ」というように私の後をカルガモの子みたいについて回りました。そして玄関先に移動時の犬用キャリーバッグを置くと、自分から入って待っていました。

母に聞いてから1時間後の9時半。無事に出発となりました。

1時間ちょっとで会場の「奈良県社会教育センター研修棟」の<まなびやの森・かつらぎ>に着きました。小高い丘に建てられた研修棟で、緑が本当に綺麗でした。

さて、お目当ての「原画展」は、ネットで無料公開された『えんとつ町のプペル』やその他の原画が提示されていて、なんと全て「撮影可」ということで、びっくりしました。

『えんとつ町のプペル』の登場人物でマリオネットを作った方が来られていて、鏡の前で扱い方の練習させていただきました。歩かせたり首を左右に振ったり、口を開けたり閉めたり、手を動かしたり…。

いいなあ。幼稚園に絵本の紹介に行くのに、ちょっと連れて行きたい気がしたのですが、一体4万円〜ということで。母がすかさず「もうちょっと軌道に乗ってからね。」と口を出す始末。さすが我が母。私の気持ちがぐらりと傾いたのに気づいたね。カウンセリングルームに置いたハンギングチェアにも「…いいけど、もうちょっと軌道に乗ってからにしてもよかったんじゃないの?。やたら経費ばかりかけて…」と言ってた。…まあ、そうなんだけど、ね。(でも欲しかったんで。)

家に1時には戻っていないといけなかったので、併設されているレストランで少し早めのランチを取って、12時に会場を後にしました。

画像は、ランチを取ったレストランの窓から見た緑の木々。窓枠に木で作った「十二支」が並べてありました。

母との暮らし

明日からゴールデンウィーク

2017/04/28

GWが近づいてきましたね。私は今年は基本的にどこへも行かず、のんびりしようと思っています。といっても、明日明後日はゲシュタルトのワークショップに参加してGW前半は終わります。マイク・リードという方がオーストラリアから来られるのです。「関係性を重視したゲシュタルト」を標榜されている方ですが、昨年、ワークを受けられなかったのでそのリベンジです。

あとは…友人とランチをするぐらい。何年か振りの人もいるので懐かしいです。

生駒からちょっと南下したところにある馬見丘陵公園の花が気になっているのと、今年は霊山寺の薔薇を見に行こうと思っているのと。あ、もしかすると平城宮址で何かあるかもしれない…。

昨年の記憶がないのは、昨年4月に母が入院したからだと、今になって思い出しました。…そうそう、夜中に、「目が回る、吐き気がする。救急車呼んで。」と言われて大変だった。実際に、救急車で運ばれている時からずっと吐き通しでした。小脳梗塞を起こしてて、そのまま入院となりました。まあ、3週間の入院でしたが。(大変だったのは、毎日病院にきてくれと言われたこと。淋しいんだそうな。週に3日京都文教大学に通っている時だったんだけど。)

リハビリも無事済んで、特に後遺症は残っていないようだけど。でも、なんだか動作が緩慢になったように思うし、あれやこれやに対して、しばしば「思考停止」状態になることにも気づいています。

こんな風に歳をとっていくんだね…。

お母さん。私も今日、ひとつ大きく(?)なりました。今まで思ったことなかったけど、こんな風に花が咲き乱れ、緑が美しい季節に生まれてきたのですね。生まれてきてよかったと思ったことはないのだけど、でも、こんな季節に生まれて来られたのはよかったなあと思います。

お母さん。私は今でもまだ生まれてきてよかったと実感しないのですが、そして、お母さんの娘でよかったとは思えないのですが、でもそんなことをお母さんに言うつもりはありません。荒れた時期の子どもに「なんで産んだんか!」「生まれて来たくなかった!」と言われた時、返す言葉がなくて、ただただ心の中で「ごめんね。でも私はKちゃんに会いたかったんよ。」と思った記憶があって、…ああ、こんな風に子どもに連鎖していくのかと絶望的な思いに捕らわれたのを覚えています。

世代間連鎖。その時から、私はそれを断ち切ろうとしてきました。

子どもはもう「なんで産んだんか」などとは言いませんが、来月、広島に行く用事があって、ちょうど今日から11日後が子どもの誕生日なので「お誕生日ディナー」をしながら、「いい季節に生まれたよねえ。緑が綺麗な季節。」と言ってみようと思います。「…生まれて来て、よかった?」と聞けるなら聞いてみようと思います。

画像は、昨日どういうわけだか買いたくなったホールケーキ。一番小さいサイズにして貰いました。(要らないっていったのに、マスター、おめでとうのプレートを付けてくれました。…ちょっと恥ずかしい…。)

絵本の世界

だまし絵本?〜『シマウマだけどウサギ ZEBRA+RABBIT→ZEBRABBIT』本信公久 作〜

2017/04/27

昨日は、ちょっとFacebookで疲れることあったので、今朝はちょっとほっとする絵本を。表紙の絵からしてなんだか変です。シマウマ、なんだけど、ウサギのアタマが隠れています。1988年の初版で、私は1999年10月の第14刷を買っています。「1990年ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞受賞」と裏表紙に入っています。

うふふ。なんだか、ね。ちょっと怖い顔のネコさんになってしまいました…。

先ほどタイトルを打っていて、初めて気づきました。サブタイトルがあって、「ZEBRA+RABBIT→ZEBRABBIT」。…これはまさしく、ピコ太郎の「アポウペン」ではないですか!ピコ太郎がなんであれだけ売れたのかよくわからないけど、先人がいたんだ! という発見にちょっとびっくり。でも、ピコ太郎よりすごいのは、「Apple」と「Pen」だと何も重なりはないけど、「ZEBRA」と「RABBIT」は、最後と最初の音が重なるので、リエゾンして「ZEBRABBIT」という造語ができるんですね。「アポウペン」なら並べただけだけど。ふむふむ。

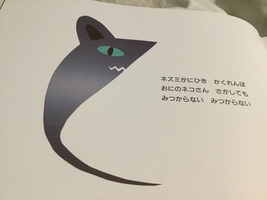

で、最初のページがネズミとネコの話。「ネズミがにひき かくれんぼ/おにのネコさん さがしても/みつからない みつからない」という言葉とともに描かれている絵は次のもの。

うふふ。なんだか、ね。ちょっと怖い顔のネコさんになってしまいました…。

というような形で、見開きページで話が終わります。それの繰り返しパターン。でも、何と何とを組み合わせるかはページごとに異なっていて、パターン化されてなくて、ホント凄い発想力だなと思います。添えられた言葉もウイットに富んでいて、素敵。

詩の世界

イマジネーションの翼〜八木幹夫の詩「きゅうり」〜

2017/04/26

今朝目覚めた時に、急に「もしかすると、そろそろキュウリが恋しくなるかも⁉」なんて思ってしまって(昨日の日中気温が上がって、暑かったせいかもしれない)、「お目覚め早々、食べること?」なんて自分でツッコミ入れながら、そういえば「きゅうり」なんていう、ちょっと不思議な詩があったことを思い出し、「読書への誘い」を見てみました。第41号に取り上げていました! でも第41号はまだ紹介していなかったので、慌てて更新して…。「それにしても、次に紹介するのが第41号だったなんて…。とってもタイムリー!」と思いながら、今これを打っています。…あ、それとも、「きゅうり」が私を呼んだのかな?

絵本の世界

モンゴルの草原に響く音〜モンゴル民話『スーホの白い馬』(大塚勇三 再話/ 赤羽末吉 画)〜

2017/04/25

小学生の時に、国語の教科書に採られていたと記憶しています。何年生だったかしら…? どこまでもどこまでも広い草原が描かれていたのが印象的で、それをもう一度見たくなって、最近になってこの絵本を買い求めました。福音館書店から発行されているもので、奥付を見れば、「1967年 発行、2007年 第112刷」となっていました。…私が買ったのは、ちょうど一年前の5月10日、でした。きっかけは、「テンゲル」という東生駒で見つけた手作り小物のお店です。モンゴルに行ったことはないけれど、モンゴル語で「青い空」を意味すると言われて、途端に「スーホ」を思い出したのでした。

馬頭琴にまつわる話です。

羊飼いのスーホは、ある時、生まれたばかりの白馬を抱きかかえて帰ってきます。

スーホは白馬を大事に育て、白馬も夜中にやってきて羊を襲おうとした狼を防いでくれるなど、兄弟のような絆が深まっていきます。

月日は飛ぶように過ぎ、ある年の春、草原一帯に知らせが伝わり、この辺りを治めている殿さまが、町で競馬大会を開き、一等になった者と娘を結婚させるというのです。周囲の勧めもあって、スーホは参加することにし、一等になりました。

けれど、スーホが貧乏な羊飼いであることがわかると、殿さまは娘婿にする約束は知らんぷりして、銀貨3枚で馬を奪おうとします。

慌てたスーホが「馬を売りにきたのではない」と断ると、家来たちに襲わせ、白馬を取り上げて帰っていきます。

スーホは、友達に助けられてやっと家にたどり着き、おばあさんの手当ての甲斐あって、何日か経つと傷は癒えますが、白馬を取られた悲しみはどうしても消えません。

一方、殿さまが白馬を見せびらかそうと馬にまたがった途端、白馬は跳ね上がり、殿さまを振り落として逃げ出します。殿さまは、家来たちに矢を射させます。背に多くの矢を受けながらも白馬は走り続け、スーホの許へと帰ってきます。

スーホは歯を食いしばって、辛いのを堪えながら、馬に刺さっている何本もの矢を抜きますが、傷口からは血が吹き出し、次の日、白馬は死んでしまいます。

悲しさと悔しさで幾晩も眠れなかったスーホは、やっとある晩とろとろと眠り込んで白馬の夢を見ます。白馬はスーホに自分の骨や革や筋や毛を使って楽器を作るように言います。「そうすれば、私はいつまでもあなたのそばに居られます。あなたを慰めてあげられます」

スーホは夢から醒めるとすぐ、楽器を作り始めます。馬頭琴です。スーホはどこに行く時にもこの馬頭琴を持っていき、奏でました。

「やがて、スーホの作り出した馬頭琴は、広いモンゴル中に広まりました。そして羊飼いたちは、夕方になると寄り集まって、その美しい音(ね)に耳を澄まし、一日の疲れを忘れるのでした。」で、終わります。

久しぶりに再会した、このお話の世界は、やはり子どもの時の記憶通り、どこまでもどこまでも広がる草原で繰り広げられていました。見開きいっぱいに描かれた構図も、記憶通りでした。そして、怪我の手当てを受けている時のスーホの様子も、記憶通り、単色の沈んだ青で描かれていました。

私の記憶の確かさに、子どもだった私はどれほどこのお話に惹かれていたのか…と思いました。子どもの頃の私は、何度読んでも、白馬が死んでしまった後のスーホに涙していたように思います。けれど同時に、馬頭琴となっていつまでもスーホのそばにいてくれる、それほどの強い絆が羨ましかった。…まあ、今の私には杏樹(アンジー)がいますけど。

楽器は、いいですね。奏でる人を癒し、聞く周囲の人をも癒す。長年習ったピアノを弾きたいとは思わなくなって久しいけど、時折、歌いたい、とは思います。…願っていれば、また、機会は訪れるかな?

ボイスアート

ともこさんのボイス・アート

2017/04/24

昨日は、ゲシュタルト仲間のともこさんの「ボイス・アート」に参加しました。近鉄奈良駅に降り立つと、行基さんの噴水前広場では、アンデスの歌を歌っている人や手品を披露する人がいたりして、大にぎわいでした。それらを横目で見ながら、奈良県文化会館まで少し歩きました。本当にいいお天気で、空は雲ひとつありませんでした。

「おじぎ呼吸法」「ハー声呼吸法」などを行なって、ゆっくりと、ゆったりと、自分の呼吸に耳を傾けていたら、どんどん眠くなりました。…副交感神経が働いて、リラックス出来ている証拠ですね。

「にゃ、にぃ、にゅ、にぇ、にょ」の音を使って、ネコの鳴き声で遊んでみることもしたのですが、途中「ワン!」という声を出してしまって、慌てました。私には、ネコの鳴き声よりワンコの鳴き声の方が馴染みがあって、それが無意識に出てしまったみたい…。

最後に「声のキャッチボール」と呼ばれているワークを行いました。二人一組になって、そのうちの一人が、ゆっくり「ハー…」と、声を相手に届ける感じで出します。声の高さはどの高さでもよくて、自分の出しやすい高さで。途中から息だけになるのですが、それが終わってから、声を届けられている側の人が心の中でゆっくり「1、2、3、4、5」と数え、今度はゆっくりと相手に「ハー…」と声を届けます。

たったそれだけの「声のキャッチボール」なのですが、声を届けた側は、ゆっくり5秒待ってもらうことで「ゆっくり聞いてもらった」気持ちになるのですね。このワークの後のシェアの時間に、ともこさんから「親子でこのワークをしてもらった時に、お母さんが泣いてしまったことがあって。…何か、気づかれたのでしょうね。」という話がありました。確かに、「日頃、十分に人の話を聞いていない」自分の姿に気づきます。人の話を最後まで聞かずに、自分が話し始めたりすると、相手は全然「聞いてもらった」気持ちになれませんね。…とても興味深いワークでした。

画像は、生駒駅で電車に乗る前に、カウンセリングルーム前で撮った丘の上のお家。こんな風にスッキリと晴れていました。

アロマオイル

アロマオイルの「禁忌事項」

2017/04/22

昨日、アロマのおさらいをしていて、私が「鼻炎緩和」によく使う、「ペパーミント」に「禁忌事項」が意外と多いことに気づきました。「禁忌事項」とは、使用の際「してはならないとされていること」です。ちょっと整理してみますね。

<ペパーミントの禁忌事項>

1 3歳未満の乳幼児には使用しない。(咽頭の痙攣を起こす可能性があるため)

※ 咽頭=のどのこと。 / 痙攣(けいれん)

2 妊婦、授乳中の産婦、神経系統の弱い患者(老人)、てんかん患者には使用しない。(ケトン類を多く含み、神経毒性があるため。また、堕胎作用〈流産惹起作用〉があるため)

3 広範囲に使用しない。(エル-メントールを多く含み、冷却作用があるため)

4 3歳以上の幼児には、長期間、継続的、広範囲に多量の使用は避け、低濃度で注意をして使用する。

5 高血圧症の人には、長期的、継続的、広範囲に多量の使用は避け、注意をして使用する。(血圧上昇作用によって、マッサージや経口摂取後、血圧が急速に上がる可能性があるため)

禁忌事項として有名なのは、フロクマリン類の「光感作(光毒性)」ですね。ベルガモット、レモン、オレンジビター、クミン、グレープフルーツなどのアロマオイルが該当します。塗布した肌を4〜5時間は直射日光(紫外線)に当てないようにします。シミの原因となることがあるからです。

いやいや、禁忌事項って大切だなあと思ったのは、テーブルの塗装が剥げたのを見た時です。カウンセリング時に、ホホバ油5mlにレモングラスを2、3滴垂らして、ハンドトリートメント用のオイルを作ったのですが、その残りをテーブルの上にこぼしてしまったようで、1日経ったら、茶色のテーブルの塗装が剥げていました。

この濃度は約30%で、レモングラスの禁忌事項は、「テルペン系アルデヒド類に皮膚を荒らす危険性があるため、50%以下に希釈して使用する」となっていて、使用するにはOKだったのです。つまりは「刺激が強い」から希釈せよとのことなのです。

小さなビーカーの底についていたオイルが、揮発するのをビーカー底で押し留められたような格好になって、という条件下で生じたことでしょうけれど、しかし、塗装の剥げた部分を見た時、びっくりしました。…まあ、今後の戒めとして、それを見るたび、アロマオイルの禁忌事項を思い出そうと思います。たくさんあって、なかなか全部覚えられないのですが、使う精油に関しては頭に入れてないと危ないですよね。…頑張って覚えます。

画像は、一昨日、朝の散歩で撮った、ご近所の枝垂れ桜。もうほとんど、散ってしまっていたのですが、僅かに残っていたもの。

アンジーとの暮らし

ワンコの自尊心

2017/04/21

昨日は母も出掛けるところがあって、杏樹(アンジー)は家でお留守番をしていたのですが、帰宅して自分の部屋に入ったら、なんと「えびせん」の袋が開いていて、ちょっと中味が減ってるような…。結構丈夫な袋なのに、袋の中ほどが破れてて…。「アンジー!」と呼んでも来ず、見に行ったら部屋の隅っこでお尻を向けて後ろめたそうに振り返って見ていました。

「アンジー、勝手にこんな塩分の多いもの、食べたらダメでしょう? 悪い子だね。」と言ってお尻を叩いたら、上目遣いに恨めしそうに見ながら、「うおん」と文句を言ったのです。「わかってるよ。わかってるけど、叩かなくったっていいじゃないか!」まるでそんな風に「抗議」したのです。歯を見せているけど、私の手を噛む様子もなく、弱々しく。

叩いたことはなかったので、びっくりしたのかもしれませんが、私には「何も叩かなくたって、いいんじゃないの? ママ。」と言っているようにしか思えませんでした。…そういえば子どもが小学4年の時、一度、あまりに言うことを聞かないのが腹立たしくて、パチンと叩いてしまった時に、「痛いじゃんか!」と抗議されたことを思い出しました。

そっか…おまえにも自尊心、あるよね。叩かれて躾けられるの、嫌だよね。

その昔、多分…小学校4年の頃、何かのことで食卓で母にパチンと叩かれたのがショックで、許せなくて、3、4時間プチ家出をしたことも思い出しました。「何も叩かなくたって! 口で言えばわかるのに!」

ほんの近くの国立試験所まで行き、植えられている鬱蒼とした木々を見上げ、気持ちが収まるまでそこにいたことがありました。プチ家出といっても、そんな行く当てなどなかったのです。

父は母に、私には手をあげるなと叱ったらしく、叩かれたのは後にも先にもその時限りでした。

プチ家出といえば…平城高校に勤め始めて2年目を迎えた秋、クラスの女子生徒の一人が、夜11時を過ぎたぐらいに電話してきて「先生、泊めて…」「どうしたの?」「親と喧嘩して出てきた…。」

町中をフラフラさせてもいけないと思って「じゃあ、おいで。家わかる?」と言って泊めたことも思い出しました。私は家を出て一人暮らしをしていて、ちょうどその時、大学の1年下の後輩が泊まりに来ていて、う〜ん…と思ったのですが。

ケータイのない時代だったので、固定電話でお家に電話を入れさせ、電話を代わってもらってお母さんに「今晩泊めて、明日帰しますので。」と伝えたことも覚えています。えっと…その子は久美ちゃん、でした。何も聞かなかったのに、久美ちゃんは確か、自分で淡々と「頭にきた!」話をしたように思います。

後日、彼女たちの同窓会に呼ばれて、40を過ぎた久美ちゃんに再会しました。お母さんになっていました。

アンジーの話に戻します。ワンコだって、叩かれて大きくなっていなかったら「異議申し立て」をするのですね。ですが、これが小さい時から馴染みのあるものだったら…「叩かれても仕方ない」と思うのでしょうか…。「ボクは悪い子だから、叩かれたって仕方ないんだ…」そう自己卑下して「抗議する」などと考えもしないのでしょうね。「自分が叩かれるのを許」していたら、自尊感情は育ちませんね。どこかで断ち切らないと、世代を超えて連鎖していきます。「痛いじゃんか!」という抗議は大切です。

アンジーの話から、連想的に話が逸れていってしまいました…。こんなに話がまとまらないのは、今日、10時過ぎから、ナードのアロマ・アドバイザーの再試験があるから、でしょう。…そう、僅かに80点に満たなかったようで。今から、もう一度、おさらいします。

画像は朝のアンジーとのお散歩で撮った、近所の生垣。朝日が差していました。

絵本の世界

現代文の授業開きの絵本でした〜佐野洋子作『100万回生きたねこ』〜

2017/04/20

この絵本との付き合いは長いです。

続き

31年の教員生活のうち、27年ぐらいはこの絵本を使って、「現代文」の授業の最初の時間(「授業開き」と言います)に読み聞かせをしていました。

え? 高校生に絵本の読み聞かせ? と思われたでしょう?

そうなんです。女の子は喜ぶんですが、男の子の中には、バカにしたような態度を取る生徒もいました。

でも、そういうのもお構いなく拍手を貰って(というか要求して)、読み始めます。

絵本の世界

月の光だけで撮影された写真集〜『月光浴』石川賢治〜

2017/04/19

写真集です。それも「すべて満月の光だけを光源として撮影された。」と最初のページにあります。続いて最初のページには「月は、地球のただ一つの自然の衛星。地球にもっとも近い天体である。」とあります。

続き

1990年11月に第1刷の発行です。私が買い求めたのは1991年2月。もう第5刷となっていました。(よく売れたのですね。)小学館から出ています。

アンジーとの暮らし

杏樹(アンジー)との朝の散歩

2017/04/18

昨日は、コラムを書き上げたあと、ちょっとまだベッドに横になっていたので、いつもの散歩の時間より遅くなりました。ようやく起き上がった私に、先にベッドから降りていた杏樹(アンジー)は、背中を丸めて前足を伸ばし、次に後ろ足を伸ばして、「さあ!行こうよ!」というふうに「うおん」と言って、準備していました。

私が毎朝「アンジー、おはよう! アンジーも、『ママ、おはよう!』って言ってごらん。」というものだから、くしゅん、と鼻を鳴らして、一生懸命「うおん」と言うわけです。「ほうら、アンジー、『お散歩行きたいよー』って言ってごらん。そしたら連れてってあげるから」などと私が言うものだから、アンジーも一生懸命「うおんうおん、うおおん」と話し始めます。…ということで、うちのアンジーは話せます。

不思議なことに、私が2、3日家を空けて帰ってきた時などの「文句」口調と、朝起きた時のご挨拶とは、明らかに違っているのです。…やっぱり、用途に応じて「おしゃべり」するんだね。

「パピー教室」では、ワンコにリードを引っ張らせてはいけない、どこに行くかは飼い主が決める、と教わりましたが、それで、そのようにしていたのですが、でもまあ、朝夕の散歩ぐらい、アンジーの好きなところに行かせてもいいような気がして、このところ、「アンジー、どこ行きたい?」と聞いてやっています。いつものコースだと、ちょっと飽きるみたいで、時折コースが変わります。

リード、などと言い換えてるけど、「鎖」よね…と思っていたのですが、近くの公園で、いつ他の人が来るかわからないのでリードを外すわけにはいかないけど、リードをつけたまま好きに走らせてやろうとしたのですが、なかなか動かない。私がアンジーから遠ざかって、そうして「アンジー!」と呼ぶと、やっと動き出すのです。…それより、私と一緒に走りたがるのですが、それは限界があって、私はすぐにバテてしまいます。

今朝は、自分の行きたい方向にグイと引っ張って主張するアンジーに、リードはもしかするとアンジーには「鎖」ではなくて「絆」なのかな、と思ってしまいました。自分の意思が通ると、もう引っ張るのをやめるのです。まあ、ワンコは「永遠の3歳児」などと言いますから、自分の意思を主張しながらも、見守っていてほしいのですね。

人の子は…、いずれ自立して、自分の意志で生きていきますけれど。あ、でも、リードが長く長くなって、何百キロと離れても、見守っていてほしい感覚はあるのかもしれない。

そんなことをつらつらと考えた朝でした。

画像は、尾道で撮ったアンジー。遠くを見ていました。(なんか、哲学的…)

ゲシュタルト療法

ゲシュタルト療法トレーニングコース最終回(3)

2017/04/17

GNK主催の「ゲシュタルト療法トレーニングコース」の最終回も、いよいよ最終日を迎えました。前日と同じく、朝5時半過ぎからの本堂での「朝のお勤め」に参加し、再び「戒壇巡り」をして、もう一度「生まれ変わる」体験をし、引き続いての千手院での「朝の護摩焚きお勤め」にも参加して、一日が始まりました。

朝のワークは9時開始で、簡単なチェックインの後、「夢ワーク」に取り組むことになりました。最初に百武さんから受けた「夢ワークのやり方」は次のとおりです。

<夢ワークのやり方>

1 「どんな夢を見ましたか?」から始める。

2 ある程度全体像がつかめたら、「あなたの目の前の『夢の扉』を開けて、実際に夢の中に入って、現在形で語ってください」と声掛けをする。

3 焦点を当てるところを決める。① ファシリテーターが焦点を当てたいところを選ぶ。 ② 「印象的な場面はどこですか?」とクライエントに聞く。

4 夢に出てきた人、動物、家、風景など、「そのものになってみる」ことを提案し、「私は〜です。」という言葉で、何かになってみて、見えることや感じることを話してもらう。夢の中に出てきた人物に対話させてもよい。(サイコドラマ風に。)このようにして、「全体像の私」に気づく。(色、形、人物、もの、風景は、すべて「私」である)

5 「夢」に対するファシリテーターの立ち位置として、1つは「その人が体験していることの未解決なものである」という立場と、もう1つは「夢は自分が投影しているイメージで、言葉で表現できないものを象徴的に体験している」という立場があるが、その都度変えていくのではなく、どちらかを自分で選ぶ。(いずれにせよ、答えを出すのではなく、自分の人生の指針としてシンボリックに受け取る。)

クライエント役1人に対して、ファシリテーター2人(そのうちの1人が私)という形で、CFO体験を行いました。ついつい、「現在形で語ってもらう」「夢の中に出てきた何かになって、そのものとして話してもらう」ことを忘れて、ちょっと混乱しました。

軽く昼食を取った後は、なんと! 70を過ぎた百武さんが、バンジージャンプに挑戦!ということで、メンバーは動画撮影やら写真撮影やらに奔走して、誰も後に続いてバンジージャンプには挑戦しませんでした。(みんな、エリカ・ジョングではないけど「飛ぶのが怖い」状態だった…)

無事終了して、ヤレヤレ、だったのですが。(私は写真を撮るのに橋の上から下を覗くだけで、なんだか足裏がムズムズしてくる感じがした…。)

一連の流れ(飛ぶ前、飛んでいるところ、飛んだ後)は、百武さんのHP内のブログでアップされるとのことです。お楽しみに。

バンジー騒ぎで、ちょっと疲れて、午後のワーク再開は2時となりました。

「何をやりたいですか」とファシリテーターに促され、私はとりあえず、百武さんの前に座りたくなりました。これといったワークのテーマがあったわけではないのですが、百武さんの前に座り、内部領域の気づきを言うように声掛けされて、それを行い、次に外部領域の気づきを言うように声掛けされて、それを行い、ゆっくりと周囲を見渡して、「いろいろ抱えている問題はあるけれど、でもまあ、いいや、という気持ちになりました。」と言って、ワークは終了となりました。

私の抱えている問題は、まだいろいろあるのだけれど、その問題を抱えたままで、でも私はやっていけそうな気がしたのです。こういう感覚が、生きていく上で大事な気がしました。「私には抱えている問題がまだある。そして、その状態で私は生きていける」。(ゲシュタルトでは、「but でも」ではなく「and そして」を用いるんだ、と言われたことを今思い出しました…。)

3日間、とても豊かな時間でした。そして、トレーニングコースの1年間もとてもとても豊かだった。百武正嗣さん、メンバーの皆さん、そして主催者のかずりんこと白坂和美さん、ありがとうございました。

画像は最後にみんなで書いた寄せ書き。(百武さんが中央に「空とぶゲシュタルト」と大書きしました…!)

ゲシュタルト療法

ゲシュタルト療法トレーニングコース最終回(2)

2017/04/16

GNK主催、「ゲシュタルト療法トレーニングコース」合宿の2日目、朝5時半から本堂での朝のお勤めに参加し、引き続いて本堂の「戒壇巡り」をしました。これは、お寺によっては「胎蔵界巡り」と呼ばれているものです。

「胎蔵界」とは「密教で説く二つの世界のひとつで、金剛界に対して、大日如来の理性の面をいう。仏の菩提(ぼだい)心が一切を包み育成することを、母胎にたとえたもの。」(デジタル大辞泉)とあります。(ちなみに「金剛界」とは「密教で、大日如来の、すべての煩悩(ぼんのう)を打ち破る強固な力を持つ智徳の面を表した部門。」(デジタル大辞泉)だということです。)

本堂の地下に、暗闇の中ぐるりと一周回れるようになっていて、塗香(ずこう)を手のひらに塗って、右手で壁面を触りながらゆっくりと一周しました。…私は、胎内に一旦戻り、産道を通って、また、生まれ出たきた感じを持ちました。

その後、千手院に戻り、ここでは護摩焚きをしながらの朝のお勤めがありました。般若心経その他を一緒に唱和しながら、最後に「毘沙門天護摩祈願」をひとりひとり受けました。

6時45分からの朝食の後、午前のワークは9時からでした。CFO(クライエント・ファシリテーター・オブザーバー)体験を始めるにあたって、ファシリテーターの百武さんから3点、説明がありました。

<CFO体験での注意事項>

1 ストーリーに乗っからない

「ストーリー」とは本人の説明。それは本人が「解釈」していることで、そのストーリーに乗っかってしまうと、本人の「自分の中のサイクル」が回り始めるだけで、そこから抜け出せない。

2 「気づきの3つの領域」に問いかける

「 3つの領域」とは、「外部領域(現実の世界)」「中間領域(思考レベル)」「内部領域(からだ)」。思考をストップさせるのは、思考が悪いわけではなく、偏っているからよくないだけ。感覚・感情に目を向けさせることで全体像に近づこうとする。

3 何かを変えようとする必要はない

3つの領域に目を向ける「問いかけ」をすることが必要。ゲシュタルトでは「十分に経験する」ことをする。解釈しないで、(痛みなど)治そうとしないで、今感じている感情や痛みを十分に味わう。「十分に経験する」ことが「気づく」ための大事な条件。

9時半から始まった朝のCFO体験では、2人ずつペアになり、25分ずつファシリテーター役とクライエント役になりました。「エンプティー・チェア」を使う方法で行い、テーマは「自分を育ててくれた人」でした。「エンプティー・チェア」技法を用いるのあたっての注意事項は次の3点。

<エンプティー・チェア技法>

1 人物像がファシリテーターに明確になった時に、エンプティー・チェアを置く。

2 その人がいるように、少し時間を取る。

3 1つの話題、1つのできごとに絞る。

なお、ワークのための「気づきの4つの問いかけ」は次の4点。

<気づきの4つの問いかけ>

1 今どんなことに気づいていますか?

2 身体の中で、何が起きていますか?

3 あなたのしたいことは何ですか?

4 気づくことをどんな方法で止めていますか?

さて、午前の部で私が学んだことは、「どこでワークを終えるべきか」ということでした。

私のクライエント役となった人が「自分を育ててくれた人」として母を挙げたのですが、話し始めると、母との葛藤が出てくる。

百武さんに「ファシリテーターとして、このまま続けるか、やめるか、どちらを選択するか」と問われ、「テーマとは離れるけれど、クライエントにとって大事なことのように思えるから、続けます。」と答えたのですが、その判断は誤りでした。私は「情」の部分で動いてしまったように思います。けれど百武さんが指摘したのは「自分を育ててくれた人として母を出したのに、母との葛藤が焦点化されている。これが、1つの課題となっている。(クライエントにとって)どういうことが自分を育ててくれたかが明確になると、問題はクリアできる。でも、今のままだとループになって(葛藤が)強化されるから、やめたほうがいい」ということでした。

その「やめ方」としては、「ファシリテーターが、今起こっていることをクライエントに説明してグランディングすること」と言われました。そうして「断つ」のだと。

午後のワークは、1時半過ぎからの「滝行」の後、3時から始まりました。今度のCFO体験は「エンプティー・チェアを使わない方法」で行うものでした。エンプティー・チェアを使わないで、ファシリテーターに対して「私がその人だと思って、言いたいことを言ってください」という声掛けをして、クライエントが内に閉じ込めていたものを外に表現するように働きかけるのだということでした。テーマは「自分の苦手な人」。

「いつ、どこで、何があったのですか?」という問いかけで「外部領域の気づき」を促し、「そういうこと、そういう人に対して、何を感じていますか?」「どんな気持ちでいますか?」「どういう風に伝えたいですか?」という問いかけで「内部領域の気づき」を促すのだということでした。

私が苦手な人として取り上げたのは、母でした。母が絶対的に苦手、というわけではないのだけれど、時折とっても嫌になってしまうということで。「いつどこで、何がありましたか?」に対して、「今回の合宿に参加するために家を出る時、ちょうど宅配が来て、なんだろう?と思って中を確かめて、その後、家を出る時間が迫って来たので、宅配のダンボールを折り畳んでゴミ置き場に片付けないで、玄関の靴箱の上に置いておいたところ、母が『また、最後まで片付けないで置いてる!最後、もうひと手間片付けてくれたら、私の手も煩わされないで済むのに。」と言ったことに私は腹を立てて、『何で、それを今言うの? 私は今、出かけようとしているところなのよ!』と言ってしまった。」という話をしました。

CFO体験で私は「過去に母が自分の気持ちを優先するばかりで、私の気持ちにお構いなしに言ってくることが多くて、それも自分の価値観、感覚を絶対的なものとして押し付けてくることに、イラっとしてしまう。子どもの頃の私は何も言えなくて。大人の私は言えるようになったのはいいんだけど、過去の『未完了な問題』が蓄積されているから過剰反応してしまうのかなあ…」と思ったところで、タイムリミットとなりました。

このワークについて、ファシリテーター役の人が、「(クライエントに)感情を出させた後、どう関わっていいのかわからなくなって…」というシェアをしたので、それは他の人も自分のファシリテートに感じていたことだったので、みんなの前で再現することになりました。

母に片付けるように言われた私が感じた感覚、胸の方から喉元に湧き上がってくる「グワッとした」感覚、そして「またかい!」という言葉、それをもっと感じるようにと百武さんに言われました。何度か右手で胸から喉元に何かが突き上げてくる動作をしながら、その時の感情を思い出していると、突然、「ギャー」か何かわからない声とともに右手が何かを襲うような、仕草になりました。即座に百武さんに「何かに襲いかかっているようだね」と言われ、その右手で、私は母を捉えようとしていたんだと思いました。その瞬間、私の口から出た言葉は「私は母をまだ許してないんだ…」でした。

『トレーニングテキスト』には「気づきのサイクル(経験のサイクル)」として「0」から始まり、次のような流れでサイクルが示されています。

<人が水を飲みたくなるプロセス>

Sensation(感覚)→Awareness(気づき)〈図形成〉→Mobilization(行動に移そうとする)→Action(取りに行く)→Contact(水を取る)〈現実にあるもの、人〉→Assimilation(水を飲む)〈統合、消化〉→Withdrawal(引きこもり)〈うるおう〉→ 0

百武さんは、このサイクルの良さは「どこで止まったかで、問題が説明できる」ということだと言われました。私の場合は、「Contact」の部分が問題で、「片付けたくないのに、片付けるように介入される」ことにイラっときているのだとわかりました。つまり、私が考えたように「過去の未完了なことが問題」なのではなく、「今ここで起こっている母の侵入」が問題だったのです。「過去の未完了なことが問題」と思ったのは私の中間領域の「解釈」に過ぎなかった。…これには本当にびっくりしました。自分の感情を味わい続けていると、自ずと答えが出るのですね。私は母の、私に対する「侵入」に対して、怒りを感じていたわけです。なぜ、私のペースでなく母のペースで「片付け」のタイミングを決められなければならないのか、と。

百武さんから「ここでワークを終えておきましょう」と言われました。「私は母を許していない」という気づきを得たわけだから、それから先に進むのではなくて、それを十分味わうように、とのことでした。

私は母はこういう人だから、と諦めているつもりだったのです。そういう母を認めて受け入れようとしているつもりだったのです。しかし、そうではありませんでした。「なぜ、あなたは自分の感情ばかりを優先して、私の気持ちに気づこうとしないのか?」それが私の正直な気持ちでした。

いやはや、ゲシュタルトは、まだまだ奥が深いですねえ。CFO体験で初めて見えてくるものもあります。いつぞや平松みどり先生がおっしゃった、「よくもまあ、ゲシュタルトというヤクザな道に。もう、ちょっとやそっとで足を洗えませんわよ。」が頭の中で響き渡ります。

画像は、今朝も昨日に引き続き、5時半の本堂でのお勤めに参加する前に撮った日の出。ちょっと雲がかかりました。

<追記>

エンプティー・チェアを使わない方法で、ファシリテーターに向けて「怒り」を放出させるためには、ファシリテーター自身が自分の問題を解決していないと「怒り」に対して対処できない。ということは、エンプティー・チェアを使わない方法はファシリテーターができるようになっているかどうかの指標になるのだろうか、ということをちょっと考えました。百武さんに質問し忘れたので、次の折に確認しようと思っています。

ゲシュタルト療法

ゲシュタルト療法トレーニングコース最終回(1)

2017/04/15

昨年4月から受け始めた、GNK主催の「ゲシュタルト療法トレーニングコース」もいよいよ最終回を迎えました。最終回は二泊三日の合宿で、昨日午後1時に「現地集合」だったのですが、「現地」はなんと信貴山千手院の宿坊です。

信貴山は「張り子の虎」で有名で、何度か訪れたことはありましたけど、宿坊は、初めてでした。山の斜面を利用して建てられているのか、玄関から入って階段を降りたところの1階のお部屋を4室用意していただきました。部屋の外に廊下があり、大きな中前栽がしつらえてありました。お庭に面してはガラス戸になっているのですが、そのガラスときたら、昔懐かし「ものが歪んで見える」硝子でした…!(私の子どもの頃は、こんなガラスだった…)

さて、初日は、まず理論の整理から。「トレーニング・テキスト」をおさらいする形で、順番に振り返りをしていきました。テキストから抜き出す形で整理します。

ゲシュタルト療法とは

精神分析医フリデリック・S・パールズとゲシュタルト心理学者であった、ローラ・パールズ、そしてポール・グッドマンによって創られた「今、ここ」での気づきを重視する「実践的な心理療法」。

ゲシュタルト療法の創始者であるF.S.パールズが影響を受けたのはフロイトの精神分析、ゲシュタルト心理学、実存主義、現象学と東洋の禅。

ファシリテーター百武正嗣さんの説明で、「パールズは日本にも来て禅を学んだけど、日本の禅のシステムは、『禅坊主』を作り出すシステムで、それは、西洋の『精神分析医になるシステム』と非常によく似ている。」「一生かけて、悟りが開けるかどうかわからないなんて、システムとして非合理的。だから『悟り』でなくて『ミニサトリ』でいいとパールズは考えた」という言葉が、印象に残りました。あと、「身体への問いかけ」の理論的枠組みを作るのに影響を受けものとしてウィルヘルム・ライヒの「筋肉の鎧」、「センサリーアウェアネス」と名付けられる前の、ジュディスの先生であるシャーロットの身体へのアプローチ、フェルデン・クライスなど。

身体中心型療法〜ウィルヘルム・ライヒ〜

フロイトがウィーンに1922年、精神分析診療所を設立した時に、臨床助手の第1号となった。後に彼は多くの分析医の指導にあたるとともに彼らの個人分析も行なった。フリッツ・パールズもその1人でありライヒの身体中心型の心理療法の影響を受けた。

ライヒの心理学への貢献は次の3点である。

1)精神と身体の調和を強調したこと。

2)心理療法に身体のを含めたこと。

3)「性格の鎧」の概念。→のちに、「筋肉の鎧」に改変

ライヒの有名な「性格の鎧」という概念は、人間の慢性的な筋肉の緊張がどのように個人の歴史の中で形成されていくかを示したものである。ライヒは<個人の性格>はそれに対応する<身体的な態度>があるということを強調したのである。人の性格は、筋肉の硬直と関係がある。人は様々な感覚(怒り、快楽、悲しみ、性的感覚)を感じるわけであるが、それを自由に表現することができない時、または表現することが危険を伴う場合には、その感覚や感情を抑圧しようとするために筋肉を緊張(硬直)させてしまう。

その防衛的な<身体的な態度>が、性格の鎧であるとした。ゲシュタルト療法では抑圧していた感情や感覚に気付いた時に、その感情や感覚を表現するか、しないかの選択が可能になるとした。

変化の逆説〜ベイサーの「変化の逆説論」〜

ベイサーは、「変化の逆説論」で、「変化は人が自分自身である時に生じるのであって、自分自身であろうと努めている時には生まれない」と表現している。

今自分が行っている行為や行動を改めて「もっと良い行動」「もっとより人間らしい行動」をしようと目標を置くが、そのような努力は自己否定の上に成り立っているために、決して成功しない。「今の自分」を本当に受け入れた時に変化は自然に起きてくるというのが、「逆説的な変容の理論」。

神経症のメカニズム(コンタクト・バウンドリーの障害)

<Projection(投影)>

投影とは、自分が感じていることを他人の感覚に委ねてしまうこと。私が怒っているのにそれを認めない代わりに「あの人が私を怒っている」と自分の怒りを投影すること。自分の責任を負わないこと。

百武さんの追加説明は、「自分の感覚を分離してしまうこと、と言い換えてもいい。自分がそれに気づかない状態であることを言う。」でした。スピリチュアルが好きな人が陥りやすいとも。

<Introjection(鵜呑み)>

鵜呑みとは親の価値観や社会の価値観を無意識に取り入れてしまった状態。

<Retroflexion(反転行為)>

怒りは生きるためのエネルギーであるのに、表現しないで自己の内面に押し込めてしまうと、この感情は自分を傷つけてしまう。

<Confluence(無境界)>

自己と他者に境界線を持つと言う意味では「融合」と訳すよりは「無境界」の方が適切。生まれてきた赤ん坊は母親と境界線を持っていない。愛情は他者と融合した無境界の状態から始まるのである。子どもが成長するに従って自分の存在と他者の存在の違いを認識し境界線を引くことが自立することである。

<Deflection(話題転換)>

話題の転換や問題をずらしてしまうこと。核心に触れないようにするために「転換」する。

今日は、午前5時半の「お勤め」から一日が始まりました。さて、今日はどんなことになりますやら…。楽しみです。

旅日記

昭和の香り

2017/04/14

昨日のニュースで、現天皇の退位についての特別法整備について報道されていました。着々と進んでいるようで、あと少しで「平成」も終わるかと思うと、感慨深いものがあります。

人の顔も「昭和顔」と「平成顔」と分けて言われてみたり、「子」の付く名前は「昭和の名前」と言われてみたり、…まあ、スマートなのが「平成」で、ちょっとレトロなのが「昭和」、という感じ。

生徒も、昭和生まれではなく平成生まれの子が高校生になった時には、「昭和と違うんよ」とやたら言われた記憶があります。何が違うのか、よくわかりませんでしたけど、「新しもん好き」の日本人ならではの発想だったかもしれません。でも、もうすぐ「平成と違うんよ」ということになるのですね、これがまた。いったい何が違うのか、よくわからないままに。

さて、一昨日尾道駅前の商店街をぶらぶら歩いていたら、画像のようなレトロな感じのお店がありました。これは「昭和初期」という感じですね。朝9時を過ぎたぐらいの時間だったので、お店は開いていませんでした。そうそう… 商店街のアーケードの下、車は11時までは通っていいそうで、これにもちょっとビックリ!でした。…お店が開くのは、だから11時、でしょうね。つまり尾道時間は11時、なのです、朝の始まりが。

アーケードは車が対抗できるぐらいの広さではありましたが、杏樹(アンジー)が、お店の前でおしっこをひっかけないように真ん中を歩いていたものだから、車が通るたびに端によけないといけなくて、大変でした。

予定外に森友問題を取り上げられると、恫喝して「介護保険法改正法案」の強行採決をするなど、平成の政治も大概なものになってきたと思われますが、刻々と進んでいく事態に目を光らせていないと、どんな時代が来るかわかりませんね。「スマートに」「スピーディーに」が胡散臭く感じらて、レトロなものに郷愁を覚えるのは、とりあえずものごとがどんな風に成り立っていて、どんな風に自分が関われるのかが可視化できていたように思えるからでしょうか?

自分の身の丈に合った生活を創りつつ、どんな風に社会の動きと関われるか、それが今から創ろうとする私の生活スタイルなんだなあと思ったことでした。

旅日記

尾道の路地

2017/04/13

昨日は、旅行3日目にしてやっと晴れたので、キャリーバッグを尾道駅前のコインロッカーに入れて、千光寺まで歩くことにしました。子どもの頃から「路地」が好きで、家と家の間の細い道を見つけると、ワクワクして入って行ったものでした。もちろん「行き止まり」になっていることも多くて、でも、「な〜んだ」という気持ちより、それを確かめられた喜びの方が大きかった気がします。…だって、行き止まりになっていたら、引き返せばいいだけの話だもの、ね。「どんな風になってるんだろう?」と気がかりを残したら、それこそ「夢に見る」かもしれないんだから!

同様に、「坂道」も大好きで、坂を上ったところには何があるんだろう? と、ワクワクしながら急ぎ足になったものでした。

ということで、尾道の「坂の路地」というのは私にとって二重に嬉しい対象で、ちょっと立ち止まってはカメラを構える、ということを繰り返しながら、寄り道しながらゆっくりと歩いて行きました。

「坂の路地」って楽しいけど、毎日の生活になったらどうだろうか? 見る限り、郵便屋さんとか宅配屋さんとか、ちょっと大変そうだ…。だけど、この風景、この構図は、捨て難いね…毎日見ても飽きない気がする…。などなど、あれやこれや考えながら、こういう場所に住み続ける人たちって、もしかすると、生活に対する価値観そのものが「効率」から遠いのかもしれない…などと考えてしまいました。とってもセンスのいい花の植え付け方や、見せ方の上手な店の看板などを見ていると、「生活を楽しんでいる」空気が漂ってきて、しばし立ち止まって眺めること度々でした。

お店が開くのが11時、だとか「水曜と雨の日は店休日」だとか、まあ、雨だと客足が鈍るってこともあるんだとは思うんだけど、「晴耕雨読」を地でいくような雰囲気が感じられました。でもまあ、そんな「ゆったり感」が、旅人には心地いいかもしれない。

カウンセリングルーム、などという空間にもそんな雰囲気が必要かもしれない、と思ったりします。日常のせわしない空気ではなく、日常離れした、ゆったりとした空間。それには、主(ぬし)である私自身がゆったりしていないといけませんね。私の醸し出す雰囲気が、同じようにせわしなかったら、居心地悪いですものね。…そうそう! だからこんな風に私自身のメンテナンスが必要なのよ…と、これまたつらつら考えながら、「日常的に、心の健康を保つ方法」ということで、いつか講座を開けたらいいなあ、なんて思ったりしました。

旅は、いつもと違う時間と空間に身を置けるので、いろんなアイデアが浮かんできますね。

画像は、尾道の坂の路地。…ちょっと、先に何があるか、見てみたくなるでしょ?

旅日記

尾道市立美術館にて

2017/04/12

昨日は朝から大雨。9時前に「ハウステンボス駅」を出る電車に乗り込んだのですが、博多でも降っていて、山口、広島…とずっと雨。尾道駅に着いたのは1時を過ぎていて、とりあえず尾道市立美術館に行くことにしました。千光寺公園内にあるので、バスで「ロープウエー入口」まで行き、ロープウエーで山頂まで行きました。

以前から「尾道っていいとこなんやろ? あんたが広島におるときに、行っといたらよかったんやけど。でも坂が多いんやろ? 足腰たたんようになる前に、行っときたいわあ。」と言っていた母の「願い」を叶えるべく、ハウステンボスのあとは、自ずと尾道、だったのです。

「雨やし、何も見えんよ」と渋る母を「でもまあ、美術館は上にあるんだし。」と言ってなだめて、山頂まで連れて行きました。幸いにも小雨になってきて、ちょっとだけ視界も開けて、尾道水道が遠くまで見渡せました。桜は満開でした。

しばし眺めた後、「猫まみれ展」をやっている尾道市立美術館に行きました。チケットの形もちょっと変わっていて、かわいい感じ、でした。…あとで栞にでも使えそうです。母は後期高齢者なので、無料でした。…太っ腹な尾道市。

たくさんの猫の絵やら彫刻やら…よくぞこれだけ集めた!と思えるほどのコレクションでした。絵は歌麿の浮世絵までありました。…猫が描かれている浮世絵。まさしく「猫まみれ」になって、堪能しました。

広島にいるとき、最後に尾道に来たのはいつだっけ…と思い起こして、…確か、5年ぐらい前だったと思い出しました。子どもを全寮制の高校に入れ、久しぶりにひとり暮らしになって、急に尾道の桜が見たくなって、4月初めの週末にひとりでふらりと尾道まで来たのでした。雨までは降ってなかったけど、確かそんなにお天気もよくなくて、曇り空だった気がします。一眼レフカメラを持って出て、「ひとり遊び」をしていました。そのときの美術館は…確か、「アール・ヌーヴォーに影響を与えた浮世絵展」をしていたと思います。アール・ヌーヴォーも浮世絵の好きなので、それも兼ねての花見だったような…。

あ、朝日が差して来ました。今日は、尾道の路地を歩きに行きます。午後に福山から新幹線に乗って帰る予定です。

母との暮らし

長崎・ハウステンボスにて

2017/04/11

母が「ハウステンボス、行きたい!」と言い出したのは、父との思い出話からでした。父が闘病生活に入る直前、金婚式記念で、九州を2週間旅行したらしいのですが、父は80歳になっていて、それでもって、車を運転して高速道路を使って…ってびっくりしますね。広島にいた私のところに車を運転してきて、それだけでも、ビックリ!だったのと危ないのとで、「くれぐれも気をつけて帰ってね」と言っていたのに、その足で九州旅行に出かけてた、なんて思いもしませんでした。あとで聞かされて呆れました。

その九州旅行で、ハウステンボスの前を通っただけで、中に入らなかった、というのです。「なんで?」と聞いたら「お父さん、違うところを行く予定してたから。『ここがハウステンボスや。よう見とけよ。また連れたるからな。』ってお父さん言ったけど、また、なんてなかった…。」というので、母のリベンジかけてハウステンボス行きを決めた、というところです。

雨が降ってましたけど、母は大喜びで、「ここがハウステンボスなん? まあ!綺麗! …見て見て! こんなたくさんのチューリップ!」と大興奮でした。

平日だし、雨も降ってる…とあって、人は少なかったので、私も満足でした。気づいたら、250枚を超える写真を撮っていました。

夕食にパエリアを頼んだのですが、母はパエリアを食べるのは初めてで、メニューを見た時、「カレー味?」と聞いてきました。「いやいや、サフランの色で、カレー粉の色じゃないよ。」「ふう〜ん。」「食べてみる?」…という流れでした。「美味しかった!」と大満足のようでした。

昨日一日で、母の万歩計は1万1千歩を示したようです。「よう、歩いたわ。」

そうですか。よかった、よかった。

夜8時にはホテルに戻って、お風呂に入り、早めに休みました。

「お父さん、一緒に行く? って聞いたら、『行きたい』ってゆわはったんで、連れてきた」。母がカバンから取り出したのは父の手鏡サイズの写真でした。「ふう〜ん」。ハウステンボス素通りした父が「行きたい」言うかね? と思ったのですが、まあいいことにしました。…お母さんが連れてきたかったんだね。

画像は、船着場に据えられていた、座れるオブジェ。昼間見たときは白かったんですが、夜、色とりどりに光り出しました。後ろから見ると、なんだか寄り添っているように見えます。

吉原幸子の詩

鳴り止まないベルを止めるために〜吉原幸子の詩「発車」〜

2017/04/09

2、3日前から、お天気があまりよくなくて、春雨が降ったり止んだりしています。

昨日などは、気温が上がって暑いぐらいでした。夜のニュースで日本各地で20℃を超え、所によれば25℃を超えているのを知りました。

春に落ち着かない気分になるのは、何かを始めなきゃ…と思うのと、何か重しが付いたようになかなか取りかかれないのと…、そんな二つの気持ちが自分の中で引っ張り合いっこするからでしょうか?

そんな気分にピッタリの詩を思い出しました。「読書への誘い」第19号で紹介したものです。

工藤直子の詩

今の自分にできること〜工藤直子の詩「てつがくのライオン」〜

2017/04/08

昨日のお昼頃、テレビで、赤字続きだった京都市動物園が2015年にリニューアルされて、来園者が倍増したというニュースが流れていました。

出来るだけ近くで動物たちを見られるように工夫したとのことでしたが、映像を見ていると、10年以上前に「形態展示」で脚光を浴びた、北海道・旭川の「旭山動物園」に少し似せたかな? と思わせるものでした。(「形態展示」とは、野生の生息環境を再現した「生態展示」でもなく、その行動的特徴を見せるように工夫された「行動展示」でもない、生きた動物の身体的特徴だけを見せる目的で展示している生体展示の一種。)

まあ、動物園というものの存在意義も考えないといけないところではあります。(映像などなかった時代は、「実物」を持ってこないと認識できなかった、のかもしれませんが、ね。)

さて、工藤直子の詩に、ちょっとユーモラスな「てつがくのライオン」があります。

「読書への誘い」の第18号で紹介したものです。

文章みたいで、「詩」に見えないかもしれませんが、こういう形式を「散文詩」と言います。

辻征夫の詩

うまくいくときもいかないときも〜辻征夫の詩「春の問題」〜

2017/04/07

新幹線で広島に降り立った途端、鼻炎がひどくなって(鼻詰まり、鼻水)、それが呼び水になったのか、帰ってきてからも鼻がグスグスいっています。

昨年は花粉症の症状も少なくて済んだのですが、もともと今年は酷かった。

それが収まりつつあったのに、あ〜あという気分です。

広島は黄砂も激しいのかしら…? それとも生駒は生駒山が一応ガードしてくれているのかしら? とあれこれ考えながら、辻征夫の「春の問題」を思い出しました。(今のところ、私の「春の問題」は、もちろん「花粉症」です。)

「読書への誘い」第37号で紹介したものです。

子どもとの時間

子どもとの時間(4)大学4年生 ①

2017/04/06

昨日は、子どもの大学の教学センターに行って、担当の方に単位取得に関しての話を聞いて来ました。「私は付き添いだから」と言っておいたので、本人があれこれ聞くのを横で聞いている感じでした。

卒業に不足する単位を検定資格で補おうとすると、資格を取った後、決められた日時に「申し出」をしないといけない。…それはそうですね。教授会か何かで「単位認定」を行うわけだから。昨年度、子どもはWordの検定を受けて通ったはずなのに、それが反映されていないのは、年3回ある「決められた日時」にきちんと申し出しなかったから、ということも判明しました。…ということは、フル単位取って、なおかつ足らない単位は、あと1単位、ね。

で、最初の「決められた日時」である6月1日〜6月23日に「申し出」をするためには、4月5月に検定資格を受けていないといけない。その段階で「申し出」できないと、就活しても「卒業見込み」の書類を出してもらえない。…なかなかハードだね。

今の段階の子どもの成績と、今年度の履修登録予定の状況も照らし合わせての的確なアドバイスをいただきました。子どもが「過去に自分と同じような状態になった人がどのようにして卒業にこぎつけたかも知りたい」と言ったので、勉強法のアドバイスも加わりました。「その日のうちに、下宿に帰る前に図書館で、授業のまとめを別のノートにするんです。授業ノートを書き写す形でいい。下宿に帰ったら気が抜けるから、大学で済ませるんです。」「あまり先のことを考えないこと。考えると気が滅入ってしまっていけないから。今日のことだけを考えて、それを毎日積み重ねること。…何より積み重ねが大事だからね。」

「すみません、ちょっとメモを取りたいんで、待ってもらえますか?」と言って、子どもが取り出したのはスマホ。

「…それからね、これは就活にも関わることだけど、さっきお母さんが手帳を出してメモをとってらしたでしょう? スマホにメモ、でもいいんだけど、社会人の感覚としてはね、手帳を出して書き留めているのが印象いいんです。実際のメモの役割を考えると、手帳であろうがスマホであろうが構わないのだけど、でも、あらかじめ手帳を用意して、きちんと書き留めて残している、というのが印象いいんです。」

ありがとう。何度母が手帳を用意してメモを取れ、と言っても聞きませんでした。それをズバリ言っていただきました。

一旦下宿に戻って、ちょっと休んでから、夕食も兼ねて安佐南区緑井までアストラムとJRで行きました。「フジグラン」と「天満屋緑井」の本屋さんで子どもは本を探し、結局「フジグラン」でExcelの本を買い、それからご飯にしました。

帰りは、JR緑井駅でしばらく電車が来そうになかったので、アストラムの「毘沙門台駅」まで歩きました。広島での最初の勤務校が安古市高校だったので、緑井界隈は懐かしい感じでした。ずいぶん街並みが変わっていましたけれど、ところどころ昔ながらの店も残っていて、ちょっとタイムスリップした感覚でした。

9月5日が前期の成績発表なので、それまでが勝負だね、Kちゃん。頑張ろうね。

画像は、友人宅のベランダガーデニング。下の街並みが見えます。

幸せをおすそ分け

友人宅にて

2017/04/05

昨日のお昼、久しぶりに会った、広島での最初の友人と「お好み焼き」ランチをして、引っ越したばかりの友人宅マンションに行きました。JR駅前の最上階の一画で、ベランダからは瀬戸内の海も遠くに見えて、周辺が一望できました。2月末のマンションの鍵引き渡しで、引越しは3月初めにしたそう。1日3件くらいのペースで引越しが続き、まだ全戸の引越しが完了していないので、エレベーターなどには、養生のためのものが貼り付けてありました。

「どう? 毎日」「…3月は引越しと学年末の締めくくりと退職にまつわるあれこれで大忙しで、ずっと走って来て、4月になってやっと、一息ついたとこだから。4月に入ってからも退職後のいろんな手続き、たとえば健康保険証のこととかで、連絡をしないといけなかったりして、バタバタ。だから、まだ落ち着いてない」

そうだよね。「片付け」なければいけないことが山積みで、そんな「退職したこと」を味わっている余裕、まだないね。

夕方5時から始めたディナーで、二人でスパークリング1本と、ワインを半分開け、今後の彼女の予定を聞きました。5月に1ヶ月間フィリピンで「語学留学」して、缶詰になってブラッシュアップしてから、TOEICを受けて、留学を考えるそう。なかなかハードだけど、でも、楽しんでやれそうだね。

「この歳になったら、もう、『自分の学びたいこと』しか学びたくないんよ。余計なことはもういいって気持ち。40代で英語教員資格を取った時には、面白くもない授業を、単位取得のために取らないといけなかった。そういったことはもうしたくない。だから、どこに行って何を学ぶかはよく考えるつもり。」…ああ、私が心理系の大学院進学をやめたのと同じだね。必要だと思えば努力するけど、闇雲に何かの「資格」を取るためだけの我慢はできないんだ…。うん、わかるよ。

彼女の横顔を見ながら、25年間の広島での月日を思い、26年間の彼女との付き合いを思いながら、彼女の留学先にも追っかけていこうと考えていました。…私の楽しみも増えるね!

画像は、私が引越しのお祝いにあげたプリザーブドフラワーを、飾ったところ。(プリザーブドフラワーは、画像左下。)

教育

小室淑恵(ワーク・ライフバランス社長)の「経済観測」から

2017/04/02

2017年3月31日付けの毎日新聞の「経済観測」というコラムに、ワーク・ライフバランス社長の小室淑恵さんの「生き残りかけ『働き方』戦略」と題した文章が掲載されていました。

労働基準法改正が「原則年間360時間、繁忙期を含んでも720時間。繁忙期でも単月100時間未満という上限を加える」ことであるのに対して、「過労自殺した高橋まつりさんの思いはいかされなかったのか、と無念に思う人が多いだろう。」としながらも、「しかしそんな上限設定にこだわっている企業は少数派となりつつある。」のだと言います。以下、記事を引用します。

3月には、各社が働き方改革に取り組んだ結果を発表する会が各地で開かれた。

日本通運の海運事業部門では月間残業が平均20時間を切ることを目標に取り組んできた。

物流業界では厳しすぎる目標ではないかと懸念したが、寺井克宏常務は「現状に合わせた目標設定ではダメだ。

学生から選ばれる企業は月間20時間以内。

それができなければ今後いい人はこない」と繰り返し社員に伝え、三つのグループのうち一つは、既に20時間以内を達成した。

三重県の鈴木英敬知事は「働きやすい県にしか、人が集まらなくなる」と改革に県全体で取り組んだ。

地方創生交付金を活用し、2年かけて県内企業13社に働き方改革のコンサルティングを導入。

その結果、「有料老人ホーム「虹の夢とば」では取り組んだ部署の離職者が一人もいなくなった。

従業員13人の電気工事業「誠電」では時間当たりの生産性が3倍に。

58人の調剤薬局「エムワン」では売り上げ増と有給取得率3倍を達成し、学生からの就活エントリー数が5倍に増えた。

三重県で30日に開催された事例セミナーには全国から自治体などの担当者が200人詰めかけた。

3年前から取り組んできた豊田通商の加留部淳社長は断言する。

「働き方改革は政府に言われてやることではない。企業の生き残りをかけての経営戦略だ」。

人口減社会で生き残る企業・業界・自治体になれるか問われている。

なるほどねえ…と思いました。

「人口減社会」であることを見据えたら、他に選択肢はない、ですものね。

政府の発想は、「外国人労働者の受け入れ」という方向ですが、しかし、それでは「ワーク・ライフバランス」(=仕事と、家事・育児・地域等との関わりという個人生活の両立)を取る、という視点にはなかなか立てない。

「社畜」という奴隷生活から抜け出て、人間らしい生活を送るためには、「ワーク・ライフバランス」は欠かせないものですから。

やはり、企業・自治体が生き残るためには「人」が財産ですものね。

そういう発想に立たない限り、生き残れない。

いいですね。こういった傾向。

だからこそ「学校教育」も画一的な労働者を育成する発想から抜け出ないと、と思います。

…確かにいろんなことを発想するためには、基礎学力が必要。

でもその基礎学力の育成は、まんべんなく全てを同時に、でなくてもいいはず。

何もかもを同時にできるようにならないといけないと、できない部分を責め立てるのではなく、できる部分を伸ばして、できないことにも少しチャレンジする気持ちを持たせてあげればいいのに、と思います。

つまり、「自尊感情」をまず育成することが大事だと思うのです。

日本の児童・生徒・学生の自尊感情の低さは、「人と競わせる」ところから生じたもの。

単一の「ものさし」で計って優劣をつけるのではなく、自分なりの達成目標を持たせて努力させること。「去年できなかったことで今年できるようになったことは何ですか?」そういった積み重ねでいいじゃないの? と思います。

その自分なりの達成目標を持たせるときに、一流のものを見せないといけない。

「井の中の蛙」とならないように。

けれど、目標が大きすぎて、自分には到底無理、と諦めさせないように、歳が若いほど「スモール・ステップ」(=ちょっと頑張れば、なんとかできる目標)を設定させる必要がある。

…そういった配慮が「教育」なのではないですか? と私は声を大にして言いたい。

自信をなくさせる「装置」となっている学校の現状は、それは教育ではない、と言いたい。

…ちょっと、熱くなってしまいました…。

でも、少数の「エリート」を作るために序列があり、その他大勢の自信をなくさせる「仕組み」は変えないといけないと思うのです。

人口減社会においては特に、どの子も貴重な「人材」ですから。

子どもは「未来」ですから。

「エリート」は「エリート」として認めればいいのですが、その他大勢が、それ以外の価値がない、とする必要はない、ということです。

「ものさし」がたくさんあっていいと思うのです。

学校は単一の「ものさし」だけを持つべきでなく、たくさんの「ものさし」を用意しなければ、と思います。

画像は、昨日ランチを取ったイタリアンのお店。

詩の世界

旅立ちに向けての祈り〜以倉紘平の詩「最後の授業」〜

2017/04/01

4月になりました。

4月1日という日は、教員にとって特別な日で、異動した人には朝から辞令交付があり、それが終わると、異動した人を含めての新年度最初の職員会議があって、学年配当や校務分掌配当、クラブ顧問配当が発表されます。尤も、近年では年度末既にそれらが発表され、4月1日は異動者を含めた正式発表となってきている所も多くなっているようです。

…ということで、バタバタの大忙し、の日なのですが、今年度は土曜日ですので、4月3日からしか動きませんね。

「ありがたい」ことではなく気を揉むばかりで、その上始業式まで日数が少なくなるので、一層バタバタの大忙しとなりそうですね。

まあ、今日はまだ「年度末」気分で、高校の教員だった以倉絋平の詩を。

「読書への誘い」の第28号で紹介したものです。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休