沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

自分の気持ちを解放する〜山本 かずこの詩「あなたがきらいです」〜

2017/03/31

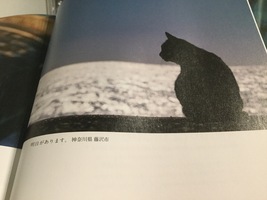

それぞれの時間を思い出させるもの〜岩合光昭『ねこのとけい』〜

2017/03/30

明見美代子さん(一般社団法人なら人材育成協会)との対話

2017/03/29

「人づくり」「まちづくり」をテーマに地域の資源や特性を生かした活動や就労、自立をめざす高齢者、障がい者、若者、女性等の学習の場や実践の場として活動できる環境づくりを行い、地域社会の健全な発展を寄与することを目的としています。

現在の主な事業として、奈良県中間的就労サポート事業委託事業を行っており、直ちに一般就労に就くことには困難がある若者に対して就労の経験を積むための「場」を設け、一般就労に向けた支援を行っています。子どもとの時間(3)大学3年生

2017/03/28

ちょっと変わったビジュアルブック〜谷川俊太郎 詩/吉村和敏 写真『あさ/朝』〜

2017/03/27

見えないことづけを伝えるために〜工藤直子の詩「あいたくて」〜

2017/03/26

フォークソング「海風」

2017/03/25

今日はアロマアドバイザーの試験日

2017/03/24

宇多田ヒカル❤Love (4)

2017/03/23

『リトル ターン Little Tern』

2017/03/22

知多半島の海岸で

2017/03/21

西念寺 彼岸会での講話 「いのちの問題とどう向き合うか」

2017/03/20

ゲシュタルト仲間のかずりんがフェイスブックで「いいね!」していたので、何?と思ってチェックした、西念寺彼岸会での講話「いのちの問題とどう向き合うか」。

ちょうど母が「名古屋コーチン食べに行きたい!」と言ってきたので、じゃあ、連れてってあげるか、と思って「行く?」って聞いたら「行く行く!」と二つ返事で返ってきました。「私は西念寺での講話を聞きたいから、その間、別行動する?」と言ったら「そんな…知らんところで放り出されても…」と、一緒に講話を聞くということでした。

西念寺の住職さんがお話になるのかと思ったら、なんと、禅宗の住職さんがお話になるそうで、フェイスブックの紹介には、「岐阜県関市にある大禅寺のご住職で、僧侶の本業のかたわら若者を中心に、対面だけでなくネットやメールも使った独自の自死防止相談活動を行っておられる根本師にいのちの問題についてお話いただきます。当山住職も所属している『いのちに向き合う宗教者の会』の代表でもあり、ご一緒に活動させていただいています。」とのことでした。

宗派を超えて、ってなんか凄いなあ、と、それだけでも魅せられて、名古屋行きを決めたのでした。

それから杏樹(アンジー)連れでも泊まれるところを予約し、経路を調べて、176㎞、約3時間の行程であることがわかりました。

午後1時半過ぎから根本紹徹師の紹介が始まり、引き続き講話。印象に残った「体感年齢を伸ばそう」についてまとめます。

歳を取るほど年々、時間が早く感じるのは、行きてきた年数に合わせて時間は進むから。たとえば、2歳なら1/2の時間感覚で1年が過ぎるから長いけど、10歳なら1/10の感覚だから、5倍の速さになるし、20歳なら1/20になるから、2歳の時の10倍の速さ。皆さんは20歳を何回か繰り返された歳だから…、もう言わなくてもわかりますね。…と笑いを取りながらのご説明。

でもそういった時間感覚よりも、「慣れ」て心が動かなくなることの方がもっと影響が大きい、と。さっき、休憩時間に美味しいお饅頭をいただきましたが、これが、5個にもなると、最初の「ああ、美味しい!」という感動は薄れますね。…とこれまた、笑いを取りながら、「心が動かなくなる」というのが、いけないんです、と。

だから、思考を止めて、五感や感情を働かせることをしていきましょう、と言われました。…なんだ、ゲシュタルト(療法)と同じじゃない! 思考の働きを否定するわけではないけれど、現代人はそれに偏りすぎてるから、それを一旦手放すことを勧めるのです。…確か、チーム医療主催のゲシュタルト療法プレトレーニングのキャッチコピーも「頭のスイッチを切ろう 〜ゲシュタルトを学ぶ過程は、何かを学ぶことではなく、今まで学んてきたことを外していくこと〜」でした。

座禅も、読経もみんな、頭の中を空っぽにする作業なのです、と。速読を20分間行うと、鬱状態が改善されるそうです、とも言われました。さっきの読経、ちょっと速いなあと思われたでしょう? あれぐらい速かったら、ついていくのに精一杯で、何も考えてられないでしょう? と。

…そうか、仏教の「修行」のあれこれは、無心になる方法だったんだ、と気づきました。そういう「目的」が明確だと、宗派を超えることができる。山を登るのに、登り道はひとつではないのだから、と思いました。

思考に偏ることがなぜいけないか。ゲシュタルト療法のワークで「思考は、既に終わっているはずの過去にとどまったり、まだ起きてもない未来のあれこれを心配したり、『今、ここ』にいないことが問題なのです。『今、ここ』にいる自分を味わっていないことでさまざまな問題を作り出している。だから思考を止めるのです。」と言われたことを思い出します。

そうでした。私も子どもが「おこもり」して苦しかった時、「今しなければいけない仕事」が救いでした。考えても考えてもどうしようもないあれこれは、過去に「こうしていれば…」という後悔や「これからどうなるの?」という未来についての不安に基づいていました。だけど、それをストップさせるのが難しくて、苦しみました。

「考えるの、やめたら?」というアドバイスは全く意味をなさない。気づけばもう考えているのだから。だから「心がけ」的なことでなく、具体的な座禅とか読経とか、そういったことが有効なのですね。ゲシュタルト療法の「気づきのワーク」や、ボイスアートのさまざまな呼吸法と同様に。

そして、ゲシュタルト療法のワークにはファシリテーターがいてくれるように、座禅や読経にも「お坊さん」がそばにいてくれるのですね。ひとりで行うのではなく、寄り添う人がいてくれる、というのが、そもそも「救い」のような気がしました。

「体感年齢を伸ばそう」とは、「心が動く=体感」することで、それぞれに決められた寿命を伸ばしていきましょう、という意味でした。それは、自分の人生を深く味わう、ということですね。限りある命ですが、一瞬が永遠につながるほど「心が動い」たならば、それは寿命を伸ばしていることと同じ、ということですね。と私は理解しました。

仏教の宗派を超えるだけでなく、心穏やかに、満たされた自分を生み出す方法として、ゲシュタルト療法も呼吸法も繋がってくる!ということは、私にとって限りなく嬉しい発見でした。

KSCC統合的心理療法セミナー(5)ーW講師による、ケース スーパービジョンー

2017/03/18

KSCC統合的心理療法セミナー(4) ー野末 武義 先生 ③ー

2017/03/17

ボイスアート〜まや はるこ 先生〜

2017/03/16

KSCC統合的心理療法セミナー(3)ー野末 武義 先生 ②ー

2017/03/15

KSCC統合的心理療法セミナー(2)ー野末 武義 先生 ①ー

2017/03/14

KSCC統合的心理療法セミナー(1)ー東豊先生ー

2017/03/13

宇多田ヒカル❤Love (3)

2017/03/12

崖から飛び降りた女たちは…〜石垣りんの詩「崖」〜

2017/03/10

村上春樹 作/友沢ミミヨ 画『またたび浴びたタマー究極の回文五十音かるたー』

2017/03/09

子ともから大人へのなり方〜茨木のり子の詩「汲む」〜

2017/03/08

枚岡梅林への道行き

2017/03/07

雛人形を買う

2017/03/06

自分を取り巻く世界を見ること〜高野喜久雄の詩「鏡」〜

2017/03/04

いつぞや、テレビで「岩合光昭の猫歩き」が始まって画面にネコが大写しになると、急いでテレビの前に行き、「うおんうおん」と言い始めた杏樹(アンジー)に、「アンジー、それテレビだよ」と言ってもなかなか納得せず、やっと理解したかと思うと、今度はテレビ台のガラス戸に映った自分の姿に「うおんうおん」言い始め、そのうちその場を離れました。

テレビのネコはそこにいないとわかっても、ガラスに映った犬は、自分だとは分からなかったようです。

鏡に映った自分の姿を見て「自分だ」と認識するのは、「鏡像認知(鏡像認識)」と呼ばれていて、発達心理学の古くからの研究テーマの一つだそうです。

人間の場合にはだいたい2歳くらいから、この能力を獲得すると言われているとのこと。

この「鏡像認知」はかなり特殊な能力らしく、これまでに厳密なテスト(=「マークテスト」)をパスした動物は、チンパンジー、ボノボ、オランウータン、バンドウイルカ、アジアゾウ、カササギということです。

そんな「鏡」を題材とした詩をひとつ。「読書への誘い」の第32号で紹介したものです。

「Piece of my wish(希望のかけら)」〜10年前の歌の行方〜

2017/03/03

M.M その時、在校生だったのですが

その歌ってもしかして

今井美樹の曲ですか??

いいね!を取り消す · 返信 · 1 · 3月1日 19:49

葛原昌子 …はい。「ピース オブ マイウイッシュ」です。

いいね! · 返信 · 3月1日

M.M 私、先生の歌を聞いて

とーっても感動して

大人になってからもしんどい時

その曲を聞いているんですよ〜。

いいね!を取り消す · 返信 · 1 · 3月1日 20:12

葛原昌子 え⁈ そうなの? 嬉しいなあ!

歌詞が好きで、どうしてもその歌を贈りたかったのです。…もう10年も前ですか…。

いいね! · 返信 · 3月1日 21:52

M.M ほんと励まされました!

感謝しております( ^ω^ )

いいね!を取り消す · 返信 · 1 · 3月1日 22:09のびやかに生きる〜新川和江の詩「わたしを束ねないで」〜

2017/03/02

太田川の川べり

2017/03/01

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休