沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

幸せをおすそ分け

夏越の祓い

2017/06/30

今日は6月30日、6月最後の日です。

こんなものみたい…。

…ということぐらいしか思わなかったのに、和菓子屋さんから「夏越の祓い」のお菓子の案内が届きました。

明日、6月30日は一年のちょうど折り返し地点ですっ!

2017年も半年が過ぎようとしています。

ところで皆さん、「夏越の祓」はご存知ですか?

毎年6月30日に行われる神事。

梅雨を過ぎると本格的な夏がやって来ます。

「これから厳しい夏を越す」という意味で行われる「夏越の祓」。

「水無月の祓」とも呼ばれ、その日に食べる

伝統的な和菓子が、三角形の「水無月」なのです☆

昔は氷は貴重でなかなか手に入りませんでした。

人々の知恵で暑気を払う氷を模して食べるようになったのが三角形の水無月でした。

残り半年間の「無病息災」を祈って食べる縁起菓子「水無月」。

残り半年間の希望や目標を考えながらおやつにいただこうと思います☆

…だそうです。あ、「菓匠 千壽庵吉宗」からですが。

私、ここのわらび餅が大好きで。

ちょっと変わっていて、わらび餅の方に甘味が付いていて、粉は本当にきな粉のみ、というものですが。

いつぞやから、箱が小さくなりました(笑)。

和菓子屋さん、なんだかすごい勢いで。

確かに、「水無月」ってお菓子どんなのだろう? って思うけど。

もう、今日食べないとダメ!みたいな気迫で迫られると、気の弱い私は、買いに走るのだろうなあ…。

…いやいや、気が弱いからではなく、単に食いしん坊なだけですけど。

こんなものみたい…。

では、今日のおやつはこれで。

私も、残り半年を思いながら、いただこうと思います。

画像は、朝の杏樹(アンジー)との散歩で見つけた、ご近所の、外壁の上に並んだ小人たち。新しいメンバーが加わっていました。

絵本の世界

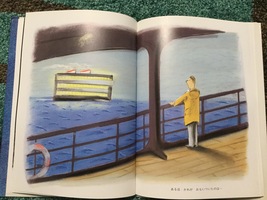

イメージの変化を楽しむ〜イエラ・マリ作『あかい ふうせん』〜

2017/06/29

古い絵本です。1967年の作品で、日本では1976年に第1刷発行、ほるぷ社からです。…ですが、全然古びた感じはしません。

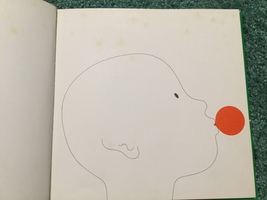

人が、…子どもでしょうか? チューインガムのようなものを膨らませて…

人が、…子どもでしょうか? チューインガムのようなものを膨らませて…

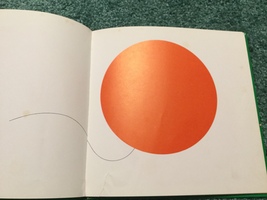

それが風船になって、飛んでいきます。

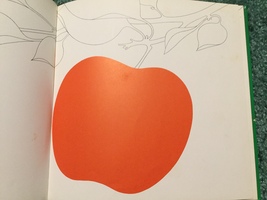

…で、葉が茂ったところにくっ付いて、あら!りんご。

というように、蝶になったり、花になったり…とどんどん「変化」していきます。

さあ、最後は何で終わるのかな?

赤以外の色は使われてなくて、非常にくっきりと、その形態の変化が浮き上がります。

よく考えてみれば、色は、この赤と、表紙の緑だけだったんだ!

奥付のところに作者紹介がありました。

イエラ・マリは、グラフィック・アートの面からすぐれた絵本を発表しているイタリアの作家です。

この『あかい ふうせん』の他、本シリーズの『りんごとちょう』など、いずれも文字のない作品ばかりです。

他に『にわとりとたまご』『木のうた』などの作品がありますが、芸術的に高い水準をもつ一方、科学性をも失わない知識絵本として、欧米でも高く評価されています。

ふう〜ん。

あ、『木のうた』持っていた気がします。また紹介しますね。

心理療法

2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー「発達障害の統合的心理療法」(3)W講師によるケーススーパービジョン

2017/06/28

講義が終わって最後は、事例報告、それに対して講師お二人からのコメントをいただく、という「W講師によるケーススーパービジョン」となりました。

今回は「自己コントロールに困難さを抱えるASD(自閉症スペクトラム)児への行動支援」というタイトルで、病院にお勤めの臨床心理士の報告がされました。

対象児Aは当時小学4年生。支援学級在籍ですが、国語と算数のみ支援学級に抽出しての指導で、他の時間はクラス児童と一緒に授業を受ける、という状態。

病院に来られた時の相談内容は、「弟の行動態度が自分の意に沿わないと過剰に反応し乱暴するので、その低減を図りたい」ということと、「2年生の頃から『死にたい』『生まれて来なければよかった』とネガティブな発言が増え、自分への失望感や罪責感を募らせているので、その苦悩を和らげたい」ということ。

家族の状況は、父、母、A、弟(年中)の4人家族。共働き。

父は何かにつけ、Aを注意しがちで、Aは反発。

父の親族には障害特性に対する理解を得られにくく、「母親だからなんとかしろ」としつけを責めるような態度を示されるため、母は家族内外で針のむしろ。

対応経過は、1〜2ヶ月に1回(50分)の母親面談。A本人は、医療に対する強い不信感から一度も来院せず。

事例報告は、小学校4年5月から5年6月までの10回の母親面談でのこと。

発表者は、まず、母に、Aの行動を「環境との相互作用」という枠組みから捉え直す視点の有用性を伝えた。

次に、「問題の行動が起こった時刻(場面状況)を毎日記録することを依頼し、Aの問題行動の生起状況を洗い出した。

そして、(園児である)「弟に対する行動支援の枠組み」を作って、Aの弟との「衝突」を回避する取り組みを行った。

「弟に対する行動支援の枠組み」とはAがイライラした様相を見せる時には不用意に近づかず、別の部屋で過ごすように、母が弟に合図を送る、Aに対する要求や困り感がある時は、まず母に伝えるようにする、など。

弟が望ましい行動(母に解決を委ねる、Aを無視して相手にしない)が取れた時には、母から「GoodJob!」のサインやポイントカード(トークンシステム)が貰えるなどの「楽しみな活動」が貰えるようにし、対応を工夫しても望ましくない行動が起こってしまった時には、母が2人を引き離す等の手立てを講じての取り組み手順を決めた。

Aと弟の衝突が減り、Aに母や弟の努力を認める発言が現れ、A自身も自分の頑張りを認める発言が出だし…と、とてもいい流れが生まれたなあと感心して聞かせていただいていたのですが、村瀬嘉代子先生のコメントで、あ、と思いました。

先生は、Aが一度も、来院してこの報告者に会っていない点を重視されて、「自分の在り方に重大な相談がされている場に本人がいないというのはどうなのか」「本人が自分のことで相談されて、その取り組み計画に関わっていないというのは、操作。」「小学校4年なら、もう自分の在り方を考えられる年齢」「操作されることによって変えられるのは疑問」と言われたのです。

先生は続けて、「来院しないのなら、この子にわかるような言葉で、手紙を送る方法もある。小学3年生でも可能では?」と言われました。

つまりは、「人の自尊心をどう傷つけないでやっていけるか」「本人の主体性をどう育てていくか」を問題にされたのです。

…ショックでした。私は、主体性の育成や自尊心の尊重を考えてきたはずなのに、どこか、小学生なら、ましてや発達障害を抱えているなら、仕方ないか、と思ったのだと思います。

幼いなら幼いなりの、そして障害を抱えていても、それに対する「手立て」を講じる必要はあるかもしれませんが、最初から「難しいだろう」「無理だろう」と決めつけて「自尊心」や「主体性」を育む視点を持たないでいることは不遜なこと。

本当に…、とてもショックを受けました。

でもまあ、報告者の報告は途中経過だったので、これから、A本人とどう関わっていくかの視点とされる旨の発言がされました。

会が終わって、報告者にとてもいいご報告でしたと労い、「これからの、本人との直接的な関わりは、この実践に足していかれたらいいことですよね?」と申し上げました。報告者も、「そうです。そう考えています」と言われました。

本当にとても有意義な時間でした。

画像は2日前の、朝の杏樹との散歩で見かけたご近所の薔薇。雨上がりで、ちょっと雨の雫が素敵でした。

心理療法

2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー「発達障害の統合的心理療法」(2)村瀬嘉代子先生

2017/06/27

加藤敏先生の講義のあと昼休憩となり、午後からは村瀬嘉代子先生の講義となりました。

村瀬先生は、大正大学大学院にお勤めで、今年3月まで、日本臨床心理士会の理事長をされていた方です。

昨年度のKSCC統合的心理療法セミナーでも講義されたことを思い出し、1年の時間経過の速さをふと感じました。

村瀬先生の講義で印象的だったところを列挙してみます。

発達障害とは、人間の一生にわたって身体・知・こころの面に現れてくる成長・変容の過程において、何かしらの「負の様相」が人生の早期に現れ、それが一過性なく、その後の成長・変容に何らかの影響を持続的に与えている状態。

障害と呼ばれる様相は、生物学的脆弱性と、心理療法・社会・文化的要因が輻輳して関与している。

援助の視点はそれらの様相の全体像を捉えつつ援助過程の状況に応じて、焦点化をも併せ行うこと。

臨床においては「一人称」、「二人称」、「三人称」(=対象化して捉え直す視点)の視点を併せ持つ上での理解と対応を元に、身を添わせることが望ましいのではないか→セラピストのバランス感覚

援助とは基本原則を踏まえながら、個別的で多面的なアプローチをすること。

綿密に気づき、観察し、考え抜き、工夫すること。

発達的視点からの理解として、問題行動はその子なりの適応しようとする営みである。

発達障害児を理解するということは、人の発達がどのように生物学的、心理的、社会的要因によって影響を受けているかを解明すること。

「問題」と言われる行動にも、複数の経路や経過がある。

支援者に問われることは、自分自身の障害観、人生観。

「ある条件を受け止めて、限定される枠を模索努力しつつ、広げていく生」

家族やその他周囲の環境に対して、共同援助者という立場で(咎め、糺す眼差しではなく、ささやかでも分かちあう)、上下関係ではなく、一緒に。

困難に遭遇することで、家族関係の瑕疵(かし=不十分な点 ※引用者注)が表面化し、それが療育過程に陰を落とすこともあり得る。家族関係の維持・向上を念頭にそっと置く。

家族とは双方向性を持って、親の希望に添いながら情報を共有して進める。

きょうだい、近隣との関係への配慮、きょうだいにも配慮を。

療育場面やセラピーの場面と日常生活の連続性を考える。

訓練という色彩に終始しない。楽しさ、歓び、ユーモアの感覚をどう見出すか。

身体的ケアと心理的ケアのバランス

「ある条件を受け止めて、限定される枠を模索努力しつつ、広げていく生」と打っていて、それは、障害の有無に関わらず、誰もがそうなのではないか、と思えてきました。

私は「長女」として親から要求されることが嫌で、ずっと避けてきた。

避けて四半世紀を生きて、自分の人生を振り返ってみた時に、さほど「幸せ」ではないことに気づいた。

ならば、それを引き受けた時に、自分の人生はどう展開するのだろう? と思った。

それはある意味「ある条件を受け止めて、限定される枠」を受け入れたことではないのか? と思うのです。

そして、その枠を「模索努力しつつ、広げていこう」として、「カウンセリングルーム」を開き…という今があるのではないか…?

とすると、障害を持つ人と私とは対岸にいるのではなく、「生きづらさ」「息苦しさ」の点において、共感できる素地がある、と思うのです。

…まあ、そもそも強度の近視なので、そういった意味でコンタクトレンズやメガネなしには生活が全く成り立たず、自分の状況に合わせて「工夫」しながら生きているという点で共通項を感じてきたのですが。

できることを、できる時に。無理なく。

そう思います。

さて、村瀬先生が言われたことで、一番印象的だったのが「関係というのは、会った瞬間から、別れる時まで。カウンセラーがアセスメント(査定)をすると同様、クライエントもカウンセラーのアセスメントをしている。関係は双方向的。」

それはそうですね。クライエントは必死になって「この人に話して大丈夫だろうか? 傷つけられないだろうか?」とカウンセラーの人となりを探る作業をしている、と思います。

その後、事例として「ある少女が生きる喜びを見出すまで」をお話くださったのですが、出会いから40年を経た、その関わりは圧巻でした。予定時間を遙かに超えて、でも、先生のお話に聞き入りました。

支援とは本当に、共に生きること、と痛く感じました。

私もそういう支援をしたいと願います。

そうそう、先生はかなり高齢でいらっしゃるとお見受けしたのですが、なんと82歳でいらっしゃいました。

画像は朝の杏樹(アンジー)との散歩で見つけたご近所の赤いお花。見かけない花でしたが、ちょっと可愛い。

心理療法

2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー 「発達障害の統合的心理療法(1)加藤敏 先生

2017/06/26

昨日は関西カウンセリングセンター主催の、「2017年度 第1回 KSCC統合的心理療法セミナー」に参加しました。

全6回ですが、各回、2名の講師によるそれぞれ1時間45分の講義、事例報告とそれに対する2人の講師による検討が2時間、というメニューです。

第1回は「発達障害の統合的心理療法」というテーマでした。

午前の最初の講義は、加藤敏先生(こども心身医療研究所・主任臨床心理士)。

「発達障害の心理支援における統合的アプローチのあり方」という題名でお話いただきました。

こども心身医療研究所・親と子の診察所の簡単なご紹介があり、「幼児から成人までの範囲で、心因性疾患、発達障害、不登校などに対して主に心理治療、薬物療法を中心に行う医療機関」だそうです。

診療活動を始めてから、今年で31年目に入るとも。

外来治療が中心で、小児科、心療内科、児童精神科を標榜されているそうです。

調べましたら、大阪市西区土佐堀にあるようです。

ご自身の、今から考えると発達障害だったのではないかとお考えになっている、生い立ちの披露からお話を始められました。

どのように「状況理解」が悪かったのか、ひとつの事例のように理解することができました。

ご自身の、学生時代からこれまでに学んで来られた3つの理論(ロジャーズのクライエント中心療法・精神分析的理解+ユング派教育分析・認知行動的介入)をお話しになり、つまりは、それらが現在の「統合的心理療法」にどう関係するか、という流れであったように思います。

印象に残ったのは、3つあって、ひとつは「理論統合」と「理論複合」の違いです。

「理論統合」とは、ある病気や病理に対する心理学的見解を中心にして様々な理論を合成していくもの、ひとつの自己理論を構成するために既存の多くの理論を合成してひとつの理論体系を作ろうとするもので、一元的な姿勢になりやすい、というのです。

それに対して「理論複合」は、患者の悩み、問題などを解決するために、多くの理論や技法をカスタマイズして使用する姿勢で、理論を多元的に使用する認識や態度の在り方を明確にするもので、多元的な姿勢を保ちやすい、こちらの立場に自分は立つ、と。

印象に残った2つ目は、「問題の外在化」というひとつの認識論的方略で考える、ということ。

まあ、カウンセリングは、クライエントが訴える「問題」を仲立ちにして、その問題を共有して解決するように取り組んでいく流れであるのですが、私が興味深かったのは「何が不安なのか、をクライエントが明らかにしようとすることで、『不安』の認識が変化する」と言われたことです。

つまり、漠然とした不安を言語化する流れの中で、「不安に対してキョリが取れる」のだと。

これを、「問題の外在化による距離化」と呼ばれていました。

印象に残った3つ目は、「脳の疲労」という言葉です。

何か問題があるとき、外的要因としての「環境のアセスメント」と内的要因としての「発達をみるアセスメント」が必要だけれど、それがどのように作用して問題を引き起こしているのか、すぐさまはわからない。

それより、現象として「脳の疲労」が起こって、症状や問題行動を引き起こしているのだから、まずは「脳」を休めることを行うべきではないか、という見方。

緊張状態を和らげ、心を落ち着かせ、という関わりの必要性を言われているのだと思います。

分析は必要。ですが「緊急事態」に必要なことは、分析から導かれる対応ではなく、緊張状態を解き、心を落ち着かせること。

まあ、あたりまえと言われるとそうですが。

逆に、「あたりまえ」な対応をすべき、ということかと。

今回、新たに知ったのは「パニックや怒りの爆発にはピーク点があり、ピーク点の手前で落ち着かせようとしても、なかなか怒りは収まらないし、逆に長引く」ということ。

これも言われてみるとそうだなあと思うのですが、「怒り」に対して良くないものという見方をしていると、とにかく「やめさせないと」に走りがちでしょうね。

始まったら、一定時間エネルギーを放出させる方がいいのでしょう。

薬物療法に対しては「保護者に対して、なぜ薬物療法を勧めるのかというきちんとした説明は必要だけれど、基本的に、嫌がっている保護者には勧めない」とのご説明があったので、「どういったときに薬物療法をお勧めになりますか?」という質問をしました。

「生活が成り立たない」「暴力が出る」場合に、とのお答えをいただきました。

臨床の現実として、良くなったと納得がいったケース、つまり今回紹介したようなケースは全体の3割、なんとなくいいのかな?程度に終わったのが3割、うまくいかなかったのが4割、ということを言われました。

非常に率直なお話をしていただいた、と思います。

画像は朝の杏樹(アンジー)との散歩で見かけた、ご近所の居眠り天使。

アロマオイル

とっても楽しい!アロマ・クラフト

2017/06/25

先週の木曜日、ナードジャパンの「アロマテラピー ベーシックコース」の一つである、「フェイシャルスキンケアコース」を受講しました。

アロマアドバイザー資格を取ったので、1コマないし2コマ(1コマ2時間半)の受講後、受講済みの書類を提出すれば、すぐさま協会から「講師資格」が出されるようです。

今回は、「クレンジングクリーム」「フェイシャルソープ」「クレイパック」「ハーブウォーター・ローション」「アイ・ジェル」「ビューティー・オイル(美容液)」「リップクリーム」の7種のうち、「クレンジングクリーム」と「フェイシャルソープ」を学びました。

「クレンジングクリーム」は、「水ベース」と「油ベース」を作った後に、両者を混ぜ合わせるのですが、昔、高校生の時に家庭科でマヨネーズを作った時のことを思い出しました。

確か…エマルジョンと言って、乳濁液のことだったっけ…?

「油ベース」に「水ベース」を加えて混ぜ合わせるのですが、最初はとても少量にして、ほんの少しずつ混ぜ合わせて、それが混ぜ合わさると、あとは多少多めでも分離しない…だったと思います。

慎重に慎重に、とやったら、ホント上手くいって、先生から褒められました。

…だって参加者4人分を一緒に作るのだったので、…自分の分だけじゃなかったからね。緊張しました。

「エミュルシファイングワックス」という、パームヤシ成分を主体とした固形の乳化剤を用いるのですが、この分量を調整することで、クリームの固さが調整できます。

それに「グレープフルーツシード エクストラクト」液を加えます。

これは、グレープフルーツの種から得られる天然の防腐剤です。

ナードのいいところは、こんな風に全て「天然素材」を用いることですね。

「フェイシャルソープ」は湯煎で加熱して基材を溶かしたら、あっという間に固まり始めるので、急いで精油を加え、型に流し込みました。

冷えると、もう透明の固形ソープが出来上がっています。

ここに色を加えたり、流し込む型の形を変えたりして、変化が楽しめます。

ミントなどのハーブを加えて固めても面白いなあと思いました。

ということで、講習が終われば、楽しい講座がカウンセリングルームで開けそうです。

そのうち企画しますので、楽しみにしていてくださいね。

子どもとの時間

子どもとの時間(7)大学4年生 ④

2017/06/24

そうそう、来月の生活費入れておかなきゃ、と、一昨日は、郵便局に行って、子どもの口座にお金を入れました。

他の人がどんな風にして仕送りしているかは知らないんですが、私は、子ども名義の通帳を預かっておいて、そこに入金します。

子どもはキャッシュカードを持っていて、それで引き出せるようにしています。

郵便局の口座からの振込は、毎月3件まで無料というのを知らなかったのです。

そのおかげで、というか、子どもの出金状況がわかります。

先月も、入金したらすぐさま引き出されていて…それが、毎回、出金手数料216円が印字されるのです。

前から気になっていたので、昨日、子どもにラインでメッセージを送りました。

7月分の生活費を入れました。

…引き出し手数料216円が気になります。

時給1000円以下で働いていたはずなのに、気にならないのか、と。

引き出しに行く時間との兼ね合いで、時間をお金で買っている意識があるならまだいいけど、単にめんどくさい、という理由なら、考え直すべき。

216円は落ちていません。

子どもからは「はい、すいません」との返事がありました。

…余計だったかな? でも、とママは思ってしまうのです。

ひとりっ子だったからね。

なんでも全部Kちゃんにって用意されていて、足らない状況ってなかったものね。

口出しをすべきところと、そうでないところと。

迷ったら、しばらく様子を見るようにはなりました。

あ、「新聞記事の要約と意見まとめ」、一度も送ってきていません。

でも、これに関しては私はまだ何も言っていません。

…でも、2、3ヶ月したら、やっているかどうかだけ聞いてみよう。

画像は、朝の杏樹(アンジー)との散歩で見かけたご近所の外壁。

「Nature」=「自然」ですが、「自然」には「じねん」と読んで、「おのずから 、ひとりでに」の意味や「事物の本性、仏教の真理」の意味もあります。

母との暮らし

「爽健美茶」2リットルボトル10本を買いに行って

2017/06/23

一昨日、母が「爽健美茶」2リットルボトルを買いに行きたいから、車を出してくれと言って来ました。

自転車に乗って買いに行くと、ボトルは重いからフラフラするのだと。

珍しく夕方に家にいた私は、「じゃ、行こうか?」と言うと、お腹が空いて動けないから、夕食後と言います。

ご飯食べてから、動くの嫌だなあと思いつつ、「そう?」と言って食事を取りました。

で、食後に近くの「コスモス」というディスカウントのドラッグストアに行きました。

昨年夏も、「爽健美茶」を10本買いしたなあと思い出していますと、なんと、6本までは、…確か128円で、7本目から少し値段が上がる設定。

上がるって言っても10円か20円で、不思議な値段設定するなあと思いつつ、まあ、いいか、と。

レジでお金を支払う段になって、レジのお兄さんが、7本目から値段が変わることを告げたら、母は「ちょっと待って」と言って、なんと、7本目からを返品し始めました。…え?

「いいじゃない? また車出して来なきゃいけないんだから。」

「明日にでも、また、自転車で来る!」

呆れました。…そもそもは、自転車でボトルを買って帰ると、フラフラするから車を出してくれと言ったのではないの?

帰りの車の中で「そんな、10円20円はいいんじゃないの?」と言うと、「そんな! みすみす高いのは嫌やん。明日にでも、また自転車で来ればいいんやから。」

だんだん腹が立って来ました。「お母さんの時間は無限にあるんだね!」

なんで、物事の優先順位をつけられないんだろうと思うと、腹立たしいやら情けないやらで。

つい、嫌味を言ってしまった。ごめん。

…そうやって、「やり繰り」して生きて来たんだね。でも、もういいんじゃないの?

あと、どれくらい生きられると思っているの?

もっと、違うことに時間を使う方がいいと思うんだけど。

でも…何も怒らなくても、穏やかにそう言えばよかったね。

…私は、何に腹を立てたんだろう?

今までの価値観から抜け出られない姿?

…得意そうに「そうやって生きて来た」を披露する姿、かもしれない。

別に「そうやって生きて来た」ことを続けてもらってもいいんだけど、それに付き合わされる私の身にもなって! というところかもしれない。

私は、勤めている時は時間に追われて、10円20円の安さを求めて買い物はして来なかった。

10円20円の安さを検討する余裕がなくて、とりあえず手早く食事を作り、食べさせること優先だった。

あ、今、私「10円20円の安さを検討する余裕」って打った…。

主婦だった母は、それこそが「仕事」だったのかもしれない。

仕事をしてきた私は「稼いでお金を持ち帰ること」が仕事で、それに追われていたから「10円20円の安さを検討」するのは、「余裕」がないとできなかったんだ…。

そして今も、新しい仕事を創り出そうとしている最中で、それに追われてて、やっぱり「10円20円の安さを検討」するのに気持ちが向いていなかったんだ…!

考えの「出発点」が違ってたね、お母さん…。

お母さんの「仕事」はそれだったんだ…。

それを否定してごめん。

でも、私はやっぱり、それが「仕事」の立ち位置に立てないし、お母さんもそろそろ「残り時間」を考えた方がいいと思うよ。

私が怒ってしまったのは、母の価値観を押し付けられているように感じたからだろうか…。

…そうかもしれない。

私なら、そこで10円20円違ってきても、買ってしまう。

そして、その「用事」は済ませてしまう。

ああ!「私の時間も無限にないんだよ」って言いたかったんだ、私。

だったら、そう言えばよかったね。

母との暮らしは厄介だけど、いろいろ考えさせられます。

画像は本町のイタリアンのお店。人が忙しく立ち働いています。

石垣りんの詩

家族連鎖を断ち切るために〜石垣りんの詩「空をかついで」〜

2017/06/22

昨日は、子どもから大人を見る視線を描いた絵本を紹介しました。

今日は逆に、大人から子どもを見る視線の詩を紹介したいと思います。「読書への誘い」第50号で紹介したものです。

絵本の世界

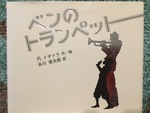

子どもは「小さな友人」〜『ベンのトランペット』〜

2017/06/21

レイチェル・イザドラ作/絵、谷川俊太郎訳の1981年の作品です。

あかね書房から出されています。

さて。予想がつくように、ベンは憧れのトランペッターから「クラブへこいよ。」と声をかけてもらい、「いっしょにやってみようじゃねえか」と言われます。

「クラブから流れるジャズにあわせ、心のおもむくまま、かたちのないトランペットを吹き鳴らすベン。

そんなベンに、ある日、憧れのトランペッターが手渡してくれたのは…。

貧しい黒人少年と、トランペッターのふれあいを描きあげた1979年コルデコット賞次席作。」と、カバー裏に紹介があります。

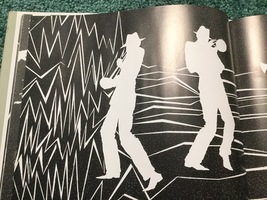

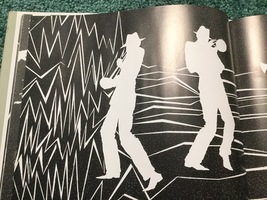

全編、モノトーンで描かれています。

興味深かったのは、ピアニスト、サキソフォニスト、トロンボニスト、ドラマー、トランペッターの演奏場面。

それぞれ個別で描かれているのですが、まるで音が飛び出すような描写なのです。

構成、線、白と黒の対比、バックの描き方が、どれもその楽器独特の雰囲気を醸し出しています。

さて。予想がつくように、ベンは憧れのトランペッターから「クラブへこいよ。」と声をかけてもらい、「いっしょにやってみようじゃねえか」と言われます。

そして、トランペットを吹かせてもらっているベンの姿で、お話は終わります。

なんだか、いいなあと思うのです。こんな風に子どもが大人に憧れて。

そして、大人はそんな子どもを邪険に扱うのではなく、小さな「友人」として接する、というのが。

子どもはいつまでも子どもではなく、いずれ大人になる存在です。

子どもだからできないでいること、まだ未発達の部分を「劣っている」と見るのでなく、共に生きる存在として尊重する姿が、ほのぼのと「いい感じ」なのだと思います。

作者紹介に「子ども時代からバレエを学び、プロのバレリーナとなったが、足のけがのため引退。処女作『マックス』発表後、作家業に専念。音楽、特にジャズを愛するところから、この本が生まれた。」

とあります。

…挫折を経験した人なのですね。

多分…この絵本に流れる優しさは、そんなところからも来るのでしょう。

ついつい、忙しさに取り紛れると、まとわりつく子どもを邪険にしがちな大人に、子どもの頃、大人に構ってもらって嬉しかった記憶を呼び起こさせる作品です。

ゲシュタルト療法

身体は正直〜百武正嗣さんのゲシュタルトセラピー・ワーク〜(2)

2017/06/20

前回の続きです。

続き

1日目の午前に「ワークしたい人」と言われて、すぐさまは、とちょっとためらって手を挙げなかったのですが、午後から、また声掛けがあって、その時は希望しました。

3名でじゃんけんして、最初に負けて、その日のワークが終わりました。

2日目はじゃんけんの「仕切り直し」かと思ったのですが、昨日の順番で、2番目にワークを受けることになりました。

ゲシュタルト療法

身体は正直〜百武正嗣さんのゲシュタルトセラピー・ワーク〜(1)

2017/06/19

GNK(ゲシュタルト・ネットワーク・関西)での、ゲシュタルト療法のトレーニングコースが始まりました。

続き

ベーシックを終了して、今年度はアドバンス・コースです。

月1回の土日、1日6時間2日間で12時間、最後の合宿を含めて計150時間のトレーニングとなります。

第1回は、百武正嗣さんのファシリテーターで始まりました。

百武さんとは4月の信貴山での合宿以来、だったのですが、相変わらずの風貌で、飄々とされていました。

メンバーだけでなく、この回限りの「オープン」参加の人もいたので、ちょっと大人数でした。

アロマオイル

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson1(2)

2017/06/18

前回の続きです。

引き続き、ナードジャパンが扱う「ケモタイプ精油」についての詳しい説明がありました。

植物学で「ケモタイプ」とは、「形態的に全く同一で成分だけが異なる植物」を指すのですが、ナードジャパンでは、その上に、含有成分について化学的に検証を行い、分類した精油だけを「ケモタイプ精油」として認定するそうです。

これは、1つの植物からタイプの異なる精油が採れることを前提として、今までと同じ種類の精油であることを確定して、分類できている精油とみなすことができると考えるためだそうです。

これを「同定する」と言います。

ここで、ちょっとタイムリーに「タイム」の説明がされました。

2日前の「ちょっと豆知識」で「肩凝りに効くアロマオイル」を取り上げましたが、その時、7種類ものタイムの精油があるとご紹介したと思います。

これは、「刈り入れ」の時期によって、成分が異なるケモタイプだからなのだそうです。

だから、それをよくご存知の農家さんは、いつ刈り入れたらどの精油になるか熟知して、刈り入れの時期を決めるのだとか。…すごいですね。

こういうことは、テキストに書かれていないのです。

中田先生のご説明で、新たにテキストに書き込んだものです。…これも凄いですよね。

ナードジャパンが同定した精油を扱うのは、医療としての「効果と安全性」を重視するためだということがよくわかりました。

ということで、レッスン1が終わって一旦帰りかけたのですが、大事な質問を忘れていたので、引き返しました。

そう、セミナーでのMさんの、「食前食後に好みのアロマオイルが変わるのはなぜ?」という質問です。

食前に「ベルガモット」を欲したのは、交感神経が優位な状態だったので、リラックス効果のあるものを求めたせいではないか。

逆に、食後にローズウッドになったのは、食事を取ることで副交感神経が優位な状態に変わっているので、交感神経が優位になるよう働きかける精油を身体が欲したのではないか、というお答えでした。

確かに、食前食後で何が変わったかというと、交感神経優位から副交感神経優位という変化が考えられますね。

そうか…それによって身体が欲するものが違ってくるんだ…。

なんというか…よくできていますね。と、ひとしきり感心したのでした。

画像は矢田寺の紫陽花。お堂をバックに写し込みました。

アロマオイル

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson1(1)

2017/06/17

昨日から、ナード・ジャパンのインストラクターコースが始まりました。1年間24回の講座です。

医療としてのアロマオイルの知識を得たい!という気持ちから、半年間の講座を経て、アロマアドバイザーの資格を取りました。

ひとまず、それでいいと思っていたのですが、「もうちょっと学びましょうよ」という中田先生のお誘いが。

次なる資格を得たいというより、ナード・ジャパン認定校「メディカアロマ」の中田尚美先生の講義をもう少し聴いていたいという気持ちで、次を申し込んでしまいました。

先生の豊富な知識は、テキストに書いてあることを説明される時より、横道に逸れたり、受講者からの質問に答えていただく時に発揮されます。

そして私は、へえ〜、そうなんだ!という発見が楽しいのです。

久しぶりに教室を訪れた私は、アドバイザーコースの時より数段分厚くなったインストラクターコースのテキストと、ハードカバーの大判『ナード ケモタイプ精油事典 Ver.8』『ナード ケモタイプ精油事典実践集 Ver.8』を受け取りました。

ナードのこの『事典』は、他の協会で学んだ人も購入されたりするそうです。

なぜなら、こういった「事典」は他にはないそうなのです。

さて。「レッスン1」は「生物の基本と精油のもととなる植物」というテーマで始まりました。

植物の細胞と動物の細胞の比較から、共通点が多いことが示され、つまりは、「なぜ植物由来の精油が、ヒトの体内に吸収されることができ、かつ、害とならないのか」の根拠を学ぶ、ということだったと思います。

その際、植物は「無機質を利用して有機物を作り出すことのできる〈独立栄養生物〉」であり、ヒトは「外部からの有機物に依存する〈従属栄養生物〉」である、という説明があり、新しい用語が私の中に入ってきました。

次に「学名」の説明がありました。

「学名」とは、生物の名前を混同しないように世界共通の規則に従って付けた名前のことです。

スウェーデンの植物学者カール・ヴォン・リンネ(1707〜1778)が創始したものだそうです。

生物を分類するための階層は7つあって、

界(kingdom)/門(動物:Phylum・植物学者:division)/綱(Class)/目(Order)/科(Family)/属(Genus)/種(Species)

学名は、属(Genus)+種(Species)に、学名を発表した著者(命名者)の名前を添える、とのこと。

例えば、「ラベンダー・アングスティフォリア」は、「Lavandula angustifolia L」が学名ですが、属名と種名はイタリック体の斜体、最後の、学名を発表した命名者の名前(リンネのL)は正体、と決まっているようです。

さらに、「種」以下の階級として、「ssp.(亜種)」「var.(変種)」「f.(品種)」があります。

「亜種」とは、生息地によって成分に違いが見られるもの、「変種」とは、理由がわからない違い、「品種」とは、外見上は同じでも、生育速度が違うもの、だそうです。

その他「x」は、雑種を表し、交配(かけあわせ)してできたもの、例えば、ペパーミント、ゼラニウム・エジプト、ラベンダー・スーパー、ラベンダー・レイトバン、など。

ナードがなぜここまで厳密かというと、それによって精油の成分が異なってくるから、なのです。

成分が異なると作用も異なってくるので、「医療」として用いるのに効果が期待できないものを排斥している、ということでしょうか。

いやあ…奥が深いですね。長くなるので、今日はここまで。

画像は自宅の、デッキ横のラベンダー。(イングリッシュ・ラベンダー、だったはず…)

詩の世界

失恋が辛いのは自分の価値を見失うから〜室生犀星の詩「誰かをさがすために」〜

2017/06/15

以前、工藤直子の「あいたくて」という詩を紹介しました。似たようなテーマですが、ちょっと趣の異なる詩を。室生犀星の「誰かをさがすために」。「読書への誘い」第47号で紹介したものです。

詩の世界

波音で眠りにつく〜三好達治の詩「郷愁」〜

2017/06/14

一昨日は、幼稚園での「絵本講座」で谷川俊太郎の『ことばあそびうた』を紹介したのですが、今朝はそれとはまた違った、言葉遊び的な詩を。

「読書への誘い」第49号で紹介したものです。

子育て

生駒市立壱分幼稚園での絵本講座

2017/06/13

今年度、先月から生駒市立壱分幼稚園で「まこさんの絵本講座」を開催しています。

月2回の「未就園児さんの園解放日」に併せて、月1回ペースで2、30分の講座を開かせていただくことにしたのです。

第2回の昨日は、谷川俊太郎の『ことばあそびうた』を紹介しました。

一緒に「いるか」や「かっぱ」、「うとてとこ」「十ぴきのねずみ」を読み合わせました。

子どもは言葉遊びが大好きです。未就園児さんだったら、読むことはできないでしょうけれど、お母さんが読んであげた言葉を覚えますよ〜、一緒に楽しんでくださいね、とお伝えしました。

絵本紹介の後、質問をされた方もいらっしゃいました。

幼稚園に行きたがらない時は、そういう気持ちを受け入れてあげた方がいいのか、それとも、そういった「我が儘」を許してはいけないのか、と。

行きたがらないのは何か理由があるわけで、それを聞いてあげてください、もしかすると、園で何かお友だちとの間で嫌なことがあったのかもしれない。

あるいは本当にお腹が痛いのかもしれない。男の子はお腹が弱いので、夏場でも腹巻きが必要な子もいますよ。

理由を聞いても上手く答えられないかもしれない。そんなときは、担任の先生にお話しして、園での様子を見てもらってください。

うまく担任の先生と連携できれば、お母さんの心配も減りますし、お子さんも安定しますよ、とお伝えしました。

いずれにせよ、何もないのがいい、のではなくて、何かあることがその子の抱えている「問題」に気づけることだから、「良かった!」と思ってくださいね。

お友だち関係のトラブルも、早いうちに対処できると、その子がこの先小学生になり、中学生になっていくときに、解決できる力を蓄えていくことに繋がるかもしれない。

そんな風に「長い目」で見てあげてくださいね。

また、「絵本を読んでやっても、つい『この色は何色?』みたいに、知識を教えることに走ってしまう」という悩みも聞きました。

いいんです。聞きたくなったら聞いても。

お子さんは大好きなお母さんが聞いてくることを、いちいち区別していません。

もっと、気楽でいいんです。

でも、「聞かなければならない」って思わないでくださいね。

何かを「せねばならない」ことはないのです。

一緒に楽しんでくださいね。

だって、「つ」がつくうち、と言いますよ。

ひとつ、ふたつ、みっつ…ここのつ。

「つ」がつかなくなったら、もう手を離れます。

私の子どもも、小学校3年生で、人前で手を繋がなくなりました…。

それは必要なことなんですけれどね。でも、いきなり来ますからね。ある日突然。…淋しかったです。

今はベッタリくっついて来ますから、想像もつかないでしょうけれど、でも「その日」は必ず来ます。

だから、後悔のないように、過ごしてくださいね。

そんな風にお話させていただきました。

来月の第3回で、一学期が終わりますから、一区切り。

お母さんたちの感想をいただいて、また、何か企画しようと思います。

画像は、そのあと訪れた矢田寺の紫陽花。

少し時期が早くて、まだ色づいていないものもたくさんありました。

薄曇りでしたが、時折日が差すタイミングを見計らってシャッターを切りました。

人とのつながり

Cさん

2017/06/12

Cさんは、広島で2番目に知り合った友人です。

広島での最初の友人の元同僚で、始めは苗字で呼んでいたのですが、夫のIさんとも交流があるようになって、ファーストネームで呼ぶようになりました。

最初に会ったのは…喫茶店かどこか? それとも私の自宅だったかしら?

「結婚改姓を考える会」の紹介で知り合ったと紹介されたCさんは、最初ちょっと警戒して「でも、結婚によって名前を変えたいって人もいると思うんだけど?」と言いました。

私も、私の広島での最初の友人も「いえいえ、改姓ダメって言ってるんじゃなくて、改姓したい人はそうすればいいし、したくない人はしないでいいという選択の自由を、と言っているだけ。」と応えました。

そう。

「結婚改姓を考える」と聞いて、皆さん身構えるのは「みんなそうしないといけないのか?」と思って。

「みんなそうすべき」に生き辛さを感じているのだから、そんな方向にはいかない。

そう、それなら賛同できるわ、と応えたCさんは、結婚改姓によって、それまでの自分と違う自分を生きられるんだと思って嬉しかったという話をしてくれました。

そんな風に始まったCさん夫婦とのお付き合い。

あっちこっち、遊びにも連れてもらったし、気持ちが滅入っている時には、外へ連れ出してもらったりもしました。

11年前、夏休み前の7月にめまいと吐き気がして、入院した時も、子どもを預かって面倒を見てくれた。

子どもが不登校になって、どうしていいかわからないでいる時に、子どもの不登校を経験している妹さんを紹介してくれた。

妹さんといっても私よりお姉さんで、この方とのメールのやり取りは本当に救われました。

そんなCさんが「今、入院中」と連絡くれたのです。え?と思いました。

思い当たるとすれば…「喘息?」「そうなんよ。5月には発作が7、8回出て…。」

1週間以上入院して、先週金曜日にやっと退院して、それで、今日からまた学校に出るというのです。

補助の先生つけてもらうっていったって、そんな、学校に出ればつい無理しちゃうよ…。

次、発作が出ればもうアウト、ってさりげなくいうのを聞いて、涙が出てきました。

「学校、休んでよ! お願いだから学校休んで。そんな、命と引き換えにする仕事なんてない!」

…気づいたら、叫んでいました。

いつもいつも…優しい人で。

子どもたちを見る目線が、限りなく慈愛に溢れていて。

どうしてここまでできるのだろうと驚嘆したこと、何度もあります。

今年で最後の年だから、という気持ちもあるだろうけれど。でも、無理しないでほしい。

生きていてほしい。

そう思うのは、私だけじゃないはずよ。

「うん、わかった。ありがとう。」って言ったけど、今週の授業参観が気になっているね?

…なかなか、休まないだろうなあ…。休むとしても、それが終わってからだろうなあ…。

小学校教員の仕事を限りなく大事に思っているCさん。

それがわかっているけど、ね。でも、生きてて。まだまだあなたを必要とする人はたくさんいます。

画像は、昨年のお誕生日にサプライズで贈ったプリザーブドフラワー。

アロマオイル

食前食後で変わる、好みのアロマオイル

2017/06/11

昨日はセミナー開催日で、2名の方に来ていただきました。

そのうちの1名はゲシュタルト仲間のMさんで、なんと九州から!

Mさんは午前の部の参加だったのですが、午後も引き続き参加したいということで、お昼を挟んでの参加となりました。

それで…面白いことがわかったのです!

Mさんは午前の部で、カウンセリングルームにある20種を越えるアロマオイルの中から、ベルガモットの香りを選びました。(なんと、気づいたら、私はそんなにたくさんのオイルを買っていました…!)

ブレンドを勧めたのですが、シングルでいいと、それをホホバオイルで希釈しました。

3%の濃度にしました。

で、午後からも同じベルガモットでいいと言っていたのに、もう一度アロマオイルを選び直したら、なんだかベルガモットじゃなくて、ローズウッドの方がいい香りに思える、というのです。

え? 食前食後で香りの好みが変わるの?

そんな話は初めてだったので、ふう〜ん…と思っただけでした。

ところがもうひと方が帰宅されて、メールをくださったのですが、なんと、食後にアロマオイルの香りが変わったと言われるのです。

「まこさん、九州の人が言ってたように、食事したらあの香りの感じが変わったよ。凄いね。びっくりよ。」って。

いやいや…ホント?

それで、ネットでいろいろ調べてみたのですが、そういった話は全く出てこない。

いったい何が作用してるんだろう?

まあ、今週金曜から「アロマインストラクターコース」の授業が始まるので、そこでまた先生に聞いてみようっと。

教育

白庭台幼稚園だより(1)

2017/06/10

白庭台幼稚園で月2回「保育観察を踏まえた担任相談」を行なっています。

先生方とのやりとりで、幼児教育での大切なことをどのようにお伝えしているかを「白庭台幼稚園だより」としてまとめていきたいと思います。

つい先日の保育観察は年長さんクラスでした。

園を訪れた午後は「外遊び」の時間でしたので、教室から外に出て遊ぶ様子を見させていただきました。

園児たちはそれぞれ、思い思いの遊びを始めましたが、園庭の隅っこで、ひとりで何もせずにいる園児がいました。

担任の先生は目に留めて、その子と関わり始めました。

そのうちその子はみんなのいるところに加わりました。

…なかなかいい関わり、と思いました。

ひとりでいることが問題なのではなく、「何もしないでいる」ことが問題なのです。

ひとりでいても、何か夢中になってしていたら、それはそれでいいのです。

常にひとりでいるならば、少しお友だちの中に引き入れてあげる関わりも必要ですが。

さて。私は教室の残っている子はいないかと、園庭から中に戻りました。

…やっぱりいましたね。ひとり。

「外遊び」が始まって25分が経っていたので、全く外に出なかったのか、一旦出てまた戻ってきたのか定かではありませんが、ひとり、楽しそうに遊んでいて、そこに外から戻って水筒の水を飲んでいた子が加わりました。

後の「担任相談」の時に、全員「外遊び」でなくてもよかったのか、子どもには、教室にいてもいいという指示だったのかを尋ねました。

すると、全員外遊びの指示だったとのこと。

それなら「補助」の先生と連携して、「外遊び」開始後10分か15分の段階で、教室に残っている園児がいないかどうか、確認してはどうか、というアドバイスをしました。

ただ、教室で遊んでいた子の名前を告げると、いつもその子がそうなのではなく、その日はちょっと新しい遊び道具となるものが加わったので、おそらくそれに興味を持っていたからだろう、ということでした。

子どもの普段の状態をきちんと把握されているので、安心です。

「給食」には保護者の方が順番にお手伝いに入られるようです。

園に来られたお母さんを見つけて、年中さんの子どもが急にお母さんが恋しくなって「帰らんでよ、帰らんで…」と泣いている場面に遭遇しました。

お母さんは帰るに帰れなくなって、2時のお迎え時間まで、そのまま園にいらっしゃったのですが、自己紹介をして、少しお話をさせていただきました。

「分離不安」といって、子どもの発達には必要なこと。

それだけ「お母さん」が安心できる存在であるということ。

だから、お子さんが幼稚園から帰ってきたら、10分でいいから膝の上に抱っこして、「今日は幼稚園でどんなことしたの?」と聞いてあげてください。

幼稚園から帰ると、大好きなお母さんに抱っこされて、幼稚園での出来事をお話しできる時間があったら、お子さんも少しずつ落ち着きますから、と。

保護者とも関われるのは、とても嬉しいことです。

私も、保育園から連れて帰って、すぐご飯の支度にとりかかるのではなくて、なぜ少しの時間抱っこしてお話を聞いてやれなかったのか、と胸の奥で痛みを感じます。

…ごめんね。Kちゃん。…今更、だけど。

ママは自分の反省のもとに、お母さんたちにお話をしていきます。

少しでも淋しい思いをする子が減っていくように。

画像は、幼稚園の園庭で遊ぶ園児たち。お顔が写らないよう気をつけました。

IT・AI

AIロボット ペッパー

2017/06/09

昨日は美容室に行ってカットとヘアマニキュアをお願いしたのですが、担当していただいているマスターと、「今後なくなっていく仕事」の話からお掃除ルンバの話が出て、ソフトバンクのペッパーの話になりました。

ルンバはお掃除するだけだけど、ペッパーはもしかすると、「今日の髪はどんな色にされますか?」なんて聞いてくれそうじゃない? 話題性もあるし、どう? 導入したら? と言ったら、ペッパー、100万ぐらい要るんじゃないの?と言われて、確か本体はそんなに掛からなかった気がして、早速ヘアマニキュアの待ち時間に、タブレットで調べました。

本体は19万8千円。で、ペッパーを動かすアプリとか、故障時の保険とかに月々2万5千円。(3年契約)

そうそう、そんなに掛からなかった記憶があったのですよ。高いけど、車ほどじゃないなあと。

で、「ペッパーBis」なるものがあって、こちらは本体もレンタル。実用事例を見ると、美容室で1件導入しているところがあって、その美容室では、お客さんが連れてきた小さいお子さんの相手をしたり、あと、やっぱりカラーの色を聞いたりするそうな!

Bisのランニングコストは本体に3万円で、月額5万5千円、ですね。…つまりは、月給5万5千円の社員です。

マスターはあまり乗り気じゃなかったけど、私ひとり、妄想逞しく、カウンセリングルームに導入した場合には…なんて、考えてしまいました。

今のワンルームじゃダメだけど、「待合室」なるものがあったとして、ペッパーくんが、クライエントさんに聞いてくれるわけです。「今日はどうされましたか?」

「最近、眠れていますか?」「食欲はどうですか?」「今日のアロマはどの香りにしましょう?」

…なあんてね。

妄想にふけっていたら、マスター意地悪く「カウンセリング受けにくるんじゃなくて、ペッパーに会いに来たりして…。」

でもまあ、ペッパーで癒されるのならそれはそれでいいかもね。

ペッパーに出来なくて私にできることってなんだろう? って考えないといけない時代になるわけね。

だってそのうち、ペッパーだってアンドロイド的に皮膚も持つようになる気がするし、可動域も広がって、泣いている人を優しく抱きかかえることもしてくれるかもしれない。

AI駆使して、子守唄だって歌ってくれるかもしれない。

昔読んだSFの世界に限りなく近づいて、…もしかするとそれ以上になるかもしれない。

今回、ソフトバンクの「ペッパー」のサイトに「ファン登録」なるものを見つけてしまった私は、早速登録を済ませたのでした。

…まあ、今は、ね。うちには杏樹(アンジー)がいるからね。アンジーがいなくなったら、ね。

画像は、ご近所の外壁で、ちょこんといた、レンガの顔。…ペッパーも可愛いけど、この子も可愛い。

新川和江の詩

歳を重ねる「ご褒美」〜新川和江の詩「ひとに手紙を……」〜

2017/06/08

人に自分の気持ちを伝えるのは、なかなか難しいものです。

すんなりとうまくいくこともありますが、ん…ちょっと、微妙に伝わってないな…と思うこと、あります。

その、「伝わってない」と思った時に、あなたはどのような行動を取りますか?

…と言われても、一概にこう、と言えませんよね。

だって、そもそも「自分の気持ち」がはっきりしていて伝えやすいものである時と、「自分の気持ち」がはっきりしてないうえに、微細な感覚だったりしたら…。

そして、相手がそういった微細なものを受け取るセンサーがある人だったらいいけど、そうでない場合は、「まあ、無理かもね」と早々に諦めてしまうかもしれないので。

今回は新川和江の「ひとに手紙を……」と言いさしたタイトルの詩を。

「読書への誘い」第48号で紹介した詩です。

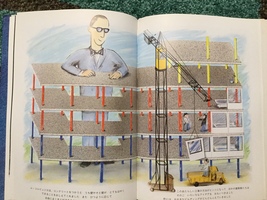

絵本の世界

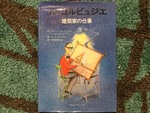

人に合わせて設計する〜『ル・コルビュジェ 建築家の仕事』〜

2017/06/07

今朝は、ちょっと異色の絵本を。建築家、ル・コルビュジェの仕事を紹介したものです。

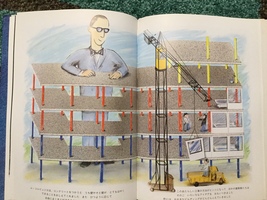

「建築家は どんな家をつくるかいろいろ考えて せっけいします/作曲家ににています

「ドアやてんじょうの高さは/どんなすんぽうにしたらいいですか?」

「ある日 かれがおもいついたのは…」

「客船のようなおおきなマンションでした/そこでは 生活にひつようなものが すべてそろっています

「ル・コルビュジェは、コンクリートをつかうと うち壁やそと壁が とてもはやく

絵本の最後には、ル・コルビュジェの年表があって…、1887年にスイスで生まれたこと、主な建築と、主な本、そして「1965年に地中海で水死」とありました。

絵本の裏表紙には次のような言葉が書かれています。

「ル・コルビュジェが生まれてから一世紀がたちます/かれは建築家でした

ところで、建築家ってどんなひとでしょう?

かれは ほかの建築家とはちょっとちがっていました

かれがいなかったら 家も都市も/いまとは 別のものになっていただろうと いわれています」

ル・コルビュジェの名前を初めて聞いたのは、いつだったかしら…? 随分昔の20代始め、かな?

妹がインテリアデザイン関係の専門学校に通い始めて、…その頃安藤忠雄も知って、京都にある安藤忠雄の建築を見に行ったり、した頃。

(「Times」とかいった、川べり近くに水がある、ブティックなどが入っている建物。)

さて、ページを繰ると…

「建築家は どんな家をつくるかいろいろ考えて せっけいします/作曲家ににています

建築家は その家ができあがるまで 工事のかんとくをします/オーケストラの指揮者ににています

これはひとりの建築家のはなしです」

と始まります。

「ドアやてんじょうの高さは/どんなすんぽうにしたらいいですか?」

「ル・コルビュジェは答えます 人間のからだのすんぽうをはかることからはじめなさい

「モデュロール わたしがつくったあたらしいすんぽうのしくみを こうよぶことにしよう」

「ある日 かれがおもいついたのは…」

「客船のようなおおきなマンションでした/そこでは 生活にひつようなものが すべてそろっています

お店がいくつもあって 劇場があって 旅行中の家族がとまれるホテルがある」

「ル・コルビュジェは、コンクリートをつかうと うち壁やそと壁が とてもはやく

できることをおしえてくれました また ひつように応じて

自由にまじきりができることも おしえてくれました」

絵本の最後には、ル・コルビュジェの年表があって…、1887年にスイスで生まれたこと、主な建築と、主な本、そして「1965年に地中海で水死」とありました。

「すえもりブックス」で1999年に発行されています。

「今あるかたち」は最初からそうなのではなくて、何にしても、最初を生み出した人がいるから、なのですね。

その人が何を大事に思って、何を目指してその「かたち」を生み出したのか、それを知ることはとても大事、と思います。

昔…これも20代の頃、奈良で「シルクロード博」なるものがあって、遠足に強制的に行かされました。(多分、小学校から高校まで)

そこで、「砂漠の風を体感できる」という代物があって、それに触発されてシルクロードを体感したくなって、27の時に中国奥地に行きました。

新疆ウイグル自治区のカシュガルの空港に着き、そこからトルファンや中パ航路(パキスタンに抜ける道)の途中、高度3500メートルの薄い空気のところにも行きました。

カシュガルで、当時できたばかりだという「超近代的ホテル」に泊まったのですが、もちろんエレベーターはなく、階段で2階に上がるのです。

いつも躓くので、階段を下から見上げると、段の高さが目で見てわかるほど違っていました。

部屋は直方体ではなく、明らかに、天井に向かってすぼまっていた。

直線って当たり前に思っていたけど、難しいことだったんだと、初めて気づきました。

ル・コルビュジェが直線の建物を設計し、それが実際に建ったのは、かなりの技術が必要だったのだと思った記憶が蘇りました。

アンジーとの暮らし

初スイカ

2017/06/06

2日ほど前、スーパーの店頭にスイカの切り売りが出てて、あ、スイカだ!と思って買ったのはいいけど、…買ったことすら忘れて、昨夜、母に「冷蔵庫にスイカ、あるけど。」と言われて思い出しました。

この頃、「お年頃」でいろんなこと忘れます。

夕ごはんのあと、切り売りのスイカをさらに半分にして(半分は母の分)、食べ始めたら杏樹(アンジー)がやってきて、「何? 何? 何いいことしてるの?」と興味津々で、食卓テーブルの椅子に座っている私の膝に前足を掛けて、伸び上がって「おねだり」するのです。

人間のご飯は貰えないと分かっているのでおねだりしませんが、果物はもしかすると…と期待値マックスで迫ってきます。

アンジーがまだ小さかった時、1年間、ベネッセの「いぬのきもち」という雑誌を買っていました。

その時の付録に「食べていいもの悪いもの」の小冊子が付いていて、これがとても便利なんです。

「ちょっと待ってて、アンジー。調べたげる。…えっと、スイカは◯やわ。」と母。

スプーンで掬ったものをさらに小さくしてアンジーにあげたら、シャリシャリといい音立てて食べました。

「もっと。もっとちょーだい!」

前足を膝に掛け、もう片方の前足を手招きするように動かして、おねだりします。

そのうちもうなくなって、ほんの少し、赤いところが残っているだけになりました。

もうスプーンで掬わなくても…と思ってスイカをそのままアンジーのごはん用のお茶わんに載せました。ちょっとでかくて、お茶わんからはみ出ました。

アンジーは近づいてきて…これ、どーするの? って感じで、首を傾げて眺めているだけなのです。

「アンジー、ガブっていくんだよ」と言っても動かない。

仕方なく、スプーンで少し残った赤いところを掬ってお茶わんに入れたら、シャリシャリとまた食べ始めました。

「なんとまあ…おぼっちゃまなの⁈」

ママはばあやではありませんよ、アンジー。

…いや、ばあやの年か…と思いながら、やっぱりカホゴ…とちょっと反省しました。

子どもとの時間

子どもとの時間(6)大学4年生 ③

2017/06/05

子どもの留年が確定しました。

…というのは、足らない単位を資格試験の合格でもって「単位認定」してもらうハズの、「資格試験」がダメだったようなのです。

ラインで「ちょっと無理でした」「試験会場の人にも、独学は無理だと思うと言われました…」と入ったのが、試験直後。

すぐさま電話をかけたのですが繋がらず。すぐさままた「店入ってます」「5分後にかけますね」ときました。

ママは「5分後にかけますね」にちょっと感動。…だって今までは「無理」と一言だけだったんだもの。

電話をかけてきた子どもは、ひたすら暗かった。

「まあ…いいんじゃない? 4年半計画か、5年計画で。」「…すみません」

まあ、いいのよ、Kちゃん。なにが幸いするか、わかんないんだから。

その3日後に、「新聞記事の気になったものに対して、要約と意見を書くこと」を勧めたら、その2日後に、「新聞のやつは、何に書けば?」とラインで聞いてきた。

…「打てば響く」に程遠い、この「遅いテンポ」がこの子独特だなあと思いつつ「ノート?」と返した。するとさらに「やったのは、送らなくていいですか?」ときた。

え?? …私、みるの? 高校受験の作文も、大学受験の小論文もみてきたけど、まだ?

もういいでしょう、と返そうと思ったけど、「見捨てられた感」を抱いてはいけないと思い、逡巡して「たまに送ってください」と返した。

すぐさま「たまに??」「渾身のでき??」と返ってきた。

…仕方ないから「うん。」と返した。…もう、自分でやって欲しいんだけど。

新聞もね。日本の新聞は「御用新聞」みたいで「ジャーナリズム」とは程遠いけれど、それさえも読んでなかったら、と思って。

毎日の取り組みが望ましいけど、そうでなくても、世の中の動きを追いかけて、それに対して、自分はどう思うかを書くこと。「自分の興味が見えてくるよ。就活にもきっと役に立つ」と。

お節介なママは「何新聞のいつのものかを明確に。また、いろんな新聞を読み比べて見るのも有効。新聞社の姿勢がわかります」と追加連絡。

…ついつい、先回りして言い過ぎてしまう…。

でも我慢して、「読売(新聞)はやめておくように」とは言わなかった。

自分で、なにこれ? を発見しないと、ね。…発見、してくれるよね?

画像は、「ドッグサロンそら」さんで撮ってもらったおりこうさんに座っている杏樹(アンジー)。

…昨日、遥か昔の同僚からの葉書を受け取ったのですが、アンジーのことを「グレアム・ペンギン」みたいって書いてあった。そういえば、そんな風に見えます。

…まあ、せいぜい4頭身、だものね。え? お散歩? はいはい、行きます。

詩の世界

声に出して、憂鬱を追い払う〜草野心平の詩「ごびらっふの独白」〜

2017/06/04

昨日の夕方、杏樹(アンジー)の夕方の散歩に出掛けて田んぼの近くを通ったら、ゲロっと声がしてちょっとびっくりしました。

「食用蛙の声やわ」と母が言ったのですけど、定かでありません。

ガマガエルの声のような気がするんだけど…。

それにしても、もうカエルの声がする季節になったんだなあ…と。

カエルの詩っていえば、草野心平ですよね。

今朝はちょっと面白い詩を。「読書への誘い」第9号で紹介したものです。

幸せをおすそ分け

オフの日

2017/06/03

昨日は、「やらなければいけないこと」が多すぎて、ちょっと疲れがたまってきた私に「みりあむに連れてって!」とリクエストしてくれたゲシュタルト仲間のともこさんと、午後のひとときを過ごしました。

綺麗な白の子ネコです。

ちょっと、遠いですが…、左手奥に「親子」がいます。

ちょっと強めではありましたが、爽やかな風が吹いて…、「6月だけど、5月みたいね」と言いながら、遠くに見える鹿をぼんやりと眺めていました。

まずは、ともこさん念願の「喫茶みりあむ」。

ともこさんはオススメのカレーを注文して、ちょっと遅めのランチ。

私はお昼を済ませてたので、「本日のケーキ」のコーヒークルミのケーキで、ケーキセット。

来てまだ1ヶ月足らずの「ねむ」ちゃんにも会いました。

綺麗な白の子ネコです。

そのあと、近くの「凡豆(ボンズ)」で、コーヒー豆を買いました。

それから、飛火野に行き、バンビがお乳を飲むのを見ました。

ちょっと、遠いですが…、左手奥に「親子」がいます。

それから、木の根っこに座って風に吹かれながら、よもやま話をしていました。

ちょっと強めではありましたが、爽やかな風が吹いて…、「6月だけど、5月みたいね」と言いながら、遠くに見える鹿をぼんやりと眺めていました。

年末に不調に陥った時にも、ともこさんは私と一緒にいてくれたなあと、しみじみ思い返しながら。

穏やかに時間は流れていきました。

画像は、「凡豆」のお店の入り口手前の右手に掛けてあった梟(ふくろう)。

詩の世界

大丈夫、あなたの居場所はちゃんとある〜小野十三郎の詩「山頂から」〜

2017/06/02

今朝は初夏の詩を。

「五月の山」が取り上げられているので、ちょっと遅くなったかしらと思いつつ、まだ梅雨前なのでお許しを。

「読書への誘い」第3号で紹介したものです。

アロマオイル

さっぱり爽やかルームコロン

2017/06/01

6月になりました。

このところ、30℃越えの日もあったり大雨が降って蒸したり、身体は突然のことに驚いているようで、なんだかだるい感じです。

そのうち梅雨入りのニュースが流れてくるんだろうな…と思うと、ちょっと残念。

だって、暑かったり寒かったりで「爽やかな五月」ってほとんどなかったような気がするからです。

まあ、梅雨時の楽しみは、また見つけるとして、今日は、お部屋の空気を変える「ルームコロン」を取り上げたいと思います。

ジメジメ、もしくは蒸すような時には、窓を開けて空気の入れ換えをしたらいいのですが、でも、雨が降っていて湿気も呼び込みそうな時には、ルームコロンが有効です。

私が「さっぱり爽やかルームコロン」と名付けたオリジナルレシピをお教えしますね。

<さっぱり爽やかルームコロン>

・ペパーミント……………………………4滴

・ラベンダー・アングスティフォリア…2滴

・オレンジスィート………………………2滴

・無水エタノール…………………………18ml

・精製水……………………………………2ml

ラベンダーはたくさん種類があって、「ラベンダー・アングスティフォリア」は、一番ポピュラーなものです。

「ラベンダー・レイトバン」「ラベンダー・スピカ」「ラベンダー・スーパー」「ラベンダー・ストエカス」「ラベンダー・スピカ」と5種類ありますので、そして、香りの印象も随分違うので、お好きなものでどうぞ。

精製水は、一番最後に合わせます。

調合したすぐは、無水エタノールのアルコール臭がかなりします。

しばらく経ったらアルコール臭が抜けますので、ご安心を。

画像は、5月初め頃、杏樹(アンジー)との朝の散歩で見つけた街路樹の花。

緑、白、そして、青い空のコントラストが綺麗でした。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休