沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

長田弘の詩

自分のこころの痛みを覗き込む〜長田弘の詩「あのときかもしれない 九」〜

2018/04/25

おとなが子どもを邪険に扱うのではなく、丁寧に、小さな友人のように扱うのを見ると、私は何かほっとする。

続き

『ベンのトランペット』という絵本を紹介したときも、確かそういったことを書いた気がする。

「知らない」ことをバカにするのではなく、これはこうなんだよ、と分かり易く解説してもらう。

そう、今でもそんな風に、自分の知らないことを丁寧に解説されると私は嬉しくなる。

それは、ああ、今気がついた。

…それは、父がそういう風に、小さな私に、世の中のことを、新聞記事を、分かり易く解説してくれていたから。

あぐらをかいた父の膝の上に乗り、抱きかかえられるようにして、話を聞くのが好きだった。

今回は、子どもがどんな風におとなから「意味」を継承していくのか、を捉えたもの。

ゲシュタルト療法

自分の内に起こってきたことと対話する〜高森美紀子さんのゲシュタルト・ワーク(2)〜

2018/04/23

高森美紀子さんのゲシュタルト・ワークの続きです。

続き

昼休憩を挟んで、白板に次のような図式を描かれました。

ゲシュタルト療法

子どもと向き合うことは自分と向き合うこと〜高森美紀子さんのゲシュタルト・ワーク(1)〜

2018/04/22

昨日は、GNK主催の「ベーシック&アドバンス トレーニングコース」の第11回目でした。

続き

ファシリテーターとして、新潟から高森美紀子さんが来られました。

高森さんは元警察官で、少年係の専門職として、再非行防止に取り組んでこられた方です。

御年70とお聞きして、その若々しさに、まずびっくり。

ご自身を振り返って、「子どもたちと向き合っていると、自分と向き合わされた」「子どもとは、一瞬の内につながれる。その一瞬を私は見逃さない」「自分の中の、子どもの頃の深い問題が、私と子どもたちをつなげている」と言われました。

その言葉の率直さに、私は一瞬にして魅かれました。

50になったとき、これからの自分の人生をどう生きたいかと考えた。組織と離れたところでやっていきたい。

息苦しさを感じている人と共に生きたい。

57で仕事を辞めようと考えていたら、56の夏、病気になって身体がいうことをきかなくなって、早期退職することになった。身体が考えてくれていると思った。

今は、自宅で個人ワークをすることと、質のいいワークショップを地元新潟で開催することで学びの場を提供している、とのことでした。高森さんの言葉で印象的だったのは、「すべての判断は、記憶と照合して行われている」ということ。

言い換えると、記憶がないと判断できないのだ、と。

子どものことがなんでこんなに分かるのか?

自分の中の何が反応しているのか、自分を知りたい。

「清く正しく美しく」ない私。

どこから、その私の決断がきているのか?

そのことが、高森さんの「仕事を通してのテーマ」であったようです。

長田弘の詩

父の内面に触れる〜長田弘の詩「あのときかもしれない 八」〜

2018/04/19

【「なぜ?」という疑問を発しなくなる〜「あのときかもしれない 六」】で、「私はまだ、『おとな』になっていないのだろうか?」という疑問が湧き起こり、う〜ん、と唸ってしまったのだけど。

続き

そのあとのボイス・アートのレッスンで、まや・はるこ先生に、

「自分を出していい相手かどうか、人を選ぶようになった、というのはおとなになった証拠」と言われ、なるほどなあと思いました。

「無闇に傷つく必要はないからね。」と。

今回は、一層先に進んだ感のある「あのときかもしれない 八」。

「高い頂き」のように思っていた父親が、等身大に見えた一瞬を捉えたもの。

仕事

【「気づきノート」方式カウンセリング】の商標登録

2018/04/18

昨日は、【「気づきノート」方式カウンセリング】の商標登録でお世話になった、弁理士の山本英彦さんがカウンセリングルームに来られました。

続き

昨年夏に申請の依頼をして、実際に登録商標証が届いたのが3月ですから、半年以上かかったことになります。

時間もかかったし、そして費用もかかったのですが、どうして商標登録しようと思ったのかをちょっと整理しておきたい気もちになったので、今回はこのお話を。

表現の世界

ターナー〜風景の詩(うた)〜展

2018/04/16

昨日は、京都文化博物館で開かれていた「ターナー展〜風景の詩〜」に行ってきました。

続き

朝から雨だから、ちょっと人が少ないといいなと思っていたのですが、最終日でやっぱり多くの人出。

今回、この展覧会で、5つの発見がありました。

アンジーとの暮らし

アンジーにきちんと言い聞かせる

2018/04/15

何日か前。

続き

カウンセリングルームに向かう前に、杏樹(アンジー)に、「夕方、帰るから。お散歩一緒に行こうね。」と言い残して家を出たら。

その日の夕方、母がアンジーを連れて散歩に行こうとしても、嫌だといって。

それでも、家の外に出たら歩き出すだろうと、連れ出したら、そこで前足・後ろ足全部で「行かないよ!」と踏ん張ったらしくて。

母はあきれて連れて帰ったそうな。

一昨日は、試しにアンジーに「今日は、ばあちゃんとお散歩に行くんだよ。ママは少し遅いからね。」と言い聞かせて家を出たのでした。

で、どうだったか。

絵本の世界

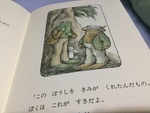

「自分にぴったり」をどう作るか〜アーノルド・ローベル作「ぼうし」〜

2018/04/14

4月も半ばとなりました。

続き

2、3日前に、喫茶みりあむのミミさんに「今年の私たちのお誕生日会、どうする?」と連絡を取り合いました。

私は月末、ミミさんは来月初めに誕生日なので、昨年も2人で「お誕生日会」をしたのです。

さて、今年はプレゼント、何にしようか…と思っていましたら、そんな誕生日プレゼントにまつわるお話がありました。

アーノルド・ローベル作『ふたりはきょうも』(文化出版局・1980年刊)から「ぼうし」という作品です。

長田弘の詩

「なぜ?」という疑問を発しなくなる〜長田弘の詩「あのときかもしれない 六」〜

2018/04/13

子どもは3歳前ぐらいになると、「なんで?」と言い始める。

続き

おとなは余りにしつこく「なんで?」を言われると、面倒になって、「何でもかんでも、なんで、なんでってうるさいよ!」って言ってしまいがち。

でも、本当に分からないんだよね…? どうしてだか。どうしてそんな風になっているんだか。

私もご多分に漏れず、おとなに邪険に扱われたから、私は子どもが「なんで?」って聞いてきたときには邪険にしなかった。と思う。

子どもに聞いてみないとわからないけど。

今回は、そんなこどもの「なぜ」を取り上げたものです。

長田弘の詩

「自分にちょうど」を知る〜長田弘の詩「あのときかもしれない 五」〜

2018/04/11

もう「お勤め」を辞めて2年になるのに、朝は5時もしくはその前に目が覚める。

続き

目覚まし時計も必要なく。

5時起きは、長年の私の習慣だった。

5時に起きて、洗濯機を回して、朝ご飯の準備をして、子どもを起こす。

洗濯物を干して、7時前に家を出る。

学校には7時半には着いていた。

学校が始まる1時間前に行かないと、準備が整わなかった。

今は、5時前ぐらいに起き出して、コラムを書く、生活。

自分のリズム、自分の好み、自分の…こだわり。

そんな「自分」にしか合わないものに気づき始めたのはいつだったろう?

今回は「自分にちょうどよい、自分の身体の大きさ」のお話です。

フォーカシング

私のフォーカシング・レッスン(3)〜池見陽さんのフォーカシングワークショップ(2)〜

2018/04/10

前回の「EXPスケール」についての補足です。

続き

レベル2〜3を行き来するクライエントではカウンセリングが「うまくいかない」ことが分かっている。

けれど、そういったクライエントは、自分の感情を「上手く感じる」ことが苦手なタイプの人である。

だからベルギーでは最近まで、レベル4〜6に持っていく「訓練」を予め行っておくような「フォーカシング外来」があった、と。

池見さんご自身も、日本でそういった取り組みもされてきた、と言われていました。

「クライエントの話の内容を余り聞かず、話のレベルを聴いている」。

なぜ「最近まで」なのか、というと、「精神科受診」→「フォーカシング外来」→「精神科受診」が上手くいかなかったから。

つまりは、クライエントが精神科の元の先生に戻らなくなったからだそうです。

ログ・パーカーという人が「EFTと認知行動療法は、どちらが鬱に効くか」という比較研究をした。

結果は、療法の別にあるのではなく「EXPスケールが高い人が多くいる方」ということであったそうです。

フォーカシング

私のフォーカシング・レッスン(3)〜池見陽さんのフォーカシングワークショップ(1)〜

2018/04/09

昨日は、関西カウンセリングセンターで、「池見陽先生のフォーカシングワークショップ」がありました。

続き

「一日(6時間)かけてフォーカシングの基礎から実際のデモンストレーションまで」という触れ込みでした。

池見陽さんのメッセージがチラシに掲げてありました。

【カール・ロジャーズとともに心理療法の研究に従事していた哲学者ユージン・ジェンドリンは、カウンセリングで成功しているクライエントの体験の仕方を紐解いてきました。そして、その体験の仕方を「フォーカシング」を名付けました。

フォーカシングは心理療法の場でクライエントがしている「内なる行為」ですが、実はそれはあらゆる創造的な発想を支える人間の体験のあり方なのです。

当日は、基礎から「フォーカシングと呼ばれている体験のあり方」を講義や体験学習やデモンストレーションを通して、お示しすることができれば幸いです。】

本来は3日間のワークショップの内容であるとおっしゃっていました。

(実際に、同じ内容で7月に、オーストラリアで3日間のワークショップをされるそうです。)

それを6時間で、ということで、80分×4の「コンテンツ」が用意されていました。

カール・ロジャーズ(1902ー1987)…ジェンドリンとともに「パーソン・センタード・アプローチ」を創立

ユージン・ジェンドリン(1926ー2017)…哲学者(現象学)

・ウィーンの生まれ。ナチスから逃れ、1938年4月、ウィーンを出てアメリカに移住。

(2018・5・2にウィーンでジェンドリンのプレート(碑)が建てられる、ということでした。)

・亡くなってからジェンドリンの本が2冊出た。

・「人の体験と象徴化の過程」を研究した。(「象徴化」とは言葉にすること)

・進学したシカゴ大学に、カール・ロジャーズがいた。哲学科の修士課程にいたジェンドリンがロジャーズの門を叩いたのは1953年。

・ロジャーズは時々ジェンドリンを自分の講演に連れて行った。それは、難解な質問が出たときに、代わりにジェンドリンに答えさせるため。実際、70年代のロジャーズはジェンドリンの理論を取り込んでいる。

今回、原文引用されたのはバンダム社の『FOCUSING』。

長田弘の詩

戻れない場所があることを知る〜長田弘の詩「あのときかもしれない 四」

2018/04/08

海を眺めていて、遠くに見える水平線に近づこうとして、一歩でも二歩でも海に向かって歩き出したならば、

続き

厳密な意味で、近づいてから見る水平線は近づく前に見ていた水平線とはまた違うものになっていて。

…地球は「球形」なので。

見えているのに、決して辿り着けない。

それが限りなく淋しかった。

あるいは、夕暮れの時間。

日が沈んだあとの、赤く染まった空の領域が少しずつ少しずつ狭まって。

そしてずんずんと紺色の領域が上から下りてきて。

はっと気づいたら、真っ暗闇の中に、私はひとり取り残されていて。

そしてそれも限りなく淋しかった。

私の帰る場所(ところ)はどこ?

いつの頃からかそう思っていた。

「遠くに行く」もなにも、…そもそも私には「起点」の感覚がなかった。

長田弘の詩

遊びを失う〜長田弘の詩「あのときかもしれない 三」〜

2018/04/06

「鶴瓶の家族に乾杯」という番組が母は好きで、毎週欠かさず観ています。

続き

「つるべさん、あの人、路地が好きなんや」と教えてくれます。

「私もそうよ。」と言うと、「へえ〜?」と言ってきます。

「なんで、そんなとこ、好きなん?」

私はしばらく考えます。

「狭い道の…その先に、何が広がっているか、ワクワクするから。」

そんなやり取りをしていたら、ちょうど「三」は道の話です。

俳句の世界

夜桜吟行〜はじめての俳句講座〜

2018/04/05

昨夜は、「サロン燦句会 はじめての俳句講座」に初めて参加しました。

続き

講師は、倉橋みどり先生。

以前から参加されている、ゲシュタルト仲間のともこさんに紹介され、一緒に近鉄咲良駅に降り立ちました。

今回は「夜桜吟行」ということで、本来は、18時半から興福寺・浮見堂で句を作り、19時半に、会場の「ギャルリ・サンク」に集合する、という流れでした。

「本来は」と言ったのは、梅田でのボイスアートのレッスンの後、近鉄奈良駅に着いたのが18時半だったからです。

おまけに雨まで降ってきたので、浮見堂まで行くのを諦めて、五重塔と猿沢池をさらりと通って早々と「ギャルリ・サンク」に向かいました。

途中、「お参りしていこう」というともこさんにつきあって、チャリンとお賽銭を入れ、ガランガランと鳴らしてお参りしました。

風が強く、今年はこれが最後となるであろう桜の花びらを散らしていました。

私が合わせた手を降ろしても、ともこさんはなにやら熱心にお祈りしていました。

この春、家族の一人が就職で家を出た、という彼女には、いろいろ「お祈り」することも多いんだろうなと思いました。

その後、初の「ギャルリ・サンク」へ。

「ギャルリ・サンク」は、ならまち内にあるギャラリーで、奥のテーブルに既に人がたくさん集まっていました。

短冊を3枚渡されて、自分の名前を書かないで、できた句を3つ書くようにと言われました。制限時間は19時半までの25分。長田弘の詩

ゼロから始める〜長田弘の詩「あのときかもしれない 二」〜

2018/04/04

前回は「あのときかもしれない 一」を取り上げて、「あのときかもしれない」の一から九が、どんな仕組みになっているのかを見通しました。

続き

その中で「気がついてみたら、おとなになっていた。」という表現に、ちょっと「引っかかり」を感じました。

…ひょっとすると、フォーカシングの池見陽さんが言われるところの、「推進された“だった”(Carried foward “was”)」なのではないか? と。

体験過程で、過去がクリエイトされる(創り出される)、今の気づきが過去を変えるということ。

ああ、そうだったんだ…と、過去の持つ意味が変わる、という「Carried foward “was”」。まあ、それはさておいて、今回は、次の「二」を取り上げたいと思います。

長田弘の詩

インナー・トリップへの誘(いざな)い〜長田弘の詩「あのときかもしれない 一」〜

2018/04/03

長田弘の詩「あのときかもしれない」は、「一」から「九」まである長編だったのだと知ったのは、この前、「七」を取り上げた時でした。

続き

不覚にも、…いえ、大昔に「読書への誘い」第81号を作ったときには、「あ…」と思ったのかもしれませんが、それから後、失念していたのです。

いえ、違いますね。「あのときかもしれない」として「あのときかもしれない 七」としなかったのだから、その時もちゃんと理解できていないですね。

そうなんだ、「七」なんだ!と知って、今回、タイトルにちゃんと「七」を付けたのですから。

それで、改めて「一」を読むと…、ああ、これはきちんと全部を読まないと、という気になりました。

そして、「一」から順に読んでいって、私の内(なか)で、どんなことが想起するのか、それを見たくなりました。

もし、良かったら、おつきあいください。

旅日記

笠置駅まで

2018/04/02

4月1日は、ゲシュタルト仲間のともこさんの「ボイスアート・奈良」が、屋外(遠足!)で開かれるというので、前日に連絡を取りました。

続き

朝からの催しにするとのことで、私は朝からお仕事が入っていたので、残念!というところだったのですが、

「そのあと、温泉に行くから…。」という言葉に、「温泉から合流する!」と返事して。

その日のお仕事は、ちょっと長引いてしまって。

結局、12時を過ぎてから車を出すことに。

JR笠置駅の近くだというので、ナビを「笠置駅」でセットして。

32キロという表示が出ました。…結構あるね…と思いながら、着くのは1時過ぎか…と。

あと4キロ、という地点で、ともこさんから電話が入って。

「まこさん、今どこ?」

「あと4キロのところよ。」

「あのねえ…温泉、休館なんだ…。」

「え〜!」

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休