- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

- 立場を逆にしてみたら…〜『ゆうたはともだち』(ゆうたくんちのいばりいぬ1)きたやまようこ作〜

立場を逆にしてみたら…〜『ゆうたはともだち』(ゆうたくんちのいばりいぬ1)きたやまようこ作〜

2017/10/12

今回は、ちょっとこれは子ども向けじゃないなあと思える絵本を。

「おれ いぬ。」

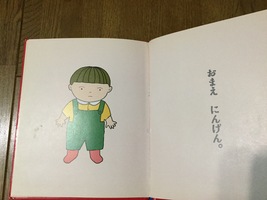

「おまえ にんげん。」

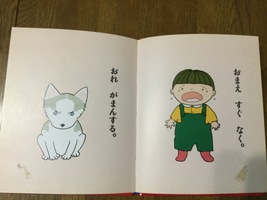

「おまえ すぐ なく。/ おれ がまんする。」

「おれと おまえ ぜんぜんちがう。

「ゆうたくんちのいばりいぬ」シリーズ3冊のうちの最初のものです。

奥付を見ると1988年初版発行となっています。

…これは、奈良県立平城高校に勤めていた頃に買ったものですね。

多分、「国語表現」の授業で絵本制作させた時に、いろんな絵本を紹介するのに使ったような気がします。

表紙は、お目々がブルーの、シベリアンハスキーかな? と思わせる犬が、こちらをにらんでいます。

ちょっと、おっかなそう。

まず、ページを繰ると、出だしがこんなふうです。

「おれ いぬ。」

おお〜。…まあ、そうですね。そして、やっぱりにらんでいるとしか思えない。続いて、

「おまえ にんげん。」

おまえ、ですか。「ご主人」ではなく。

こんなふうに、「おれ」と「おまえ」の対比でしばらく進みます。

「おまえ わらう。/ おれ しっぽ ふる。」

「おまえ てで かく。/ おれ あしで かく。」

「おまえ なでる。/ おれ なめる。」

「おまえ たたく。/おれ かむ。」

そして、

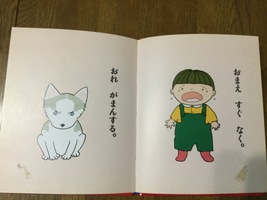

「おまえ すぐ なく。/ おれ がまんする。」

と、ちょっと「おれ」のエラさが示されて。

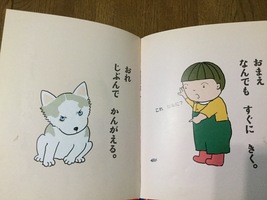

「おまえ なんでも すぐに きく。/ おれ じぶんで かんがえる。」

(おしっこするとき)「おれ あし あげる/ おまえ あげない。」

「おまえ なんでも すぐに きく。/ おれ じぶんで かんがえる。」

と、またもや「おれ」の方がエライみたいで。

でもね、こんな面もあるんだよ。

「おまえ ほんが すき。/ おれ ほねが すき。」

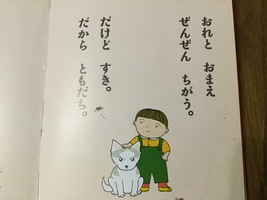

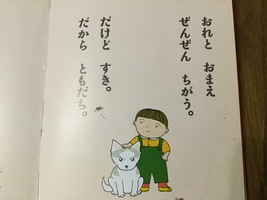

「おれと おまえ ぜんぜんちがう。

だけど すき。

だから ともだち。」

…全くもって、「おれ」の名前も「おまえ」の名前も出てきませんでした。

タイトルから子どもの名前は「ゆうた」ってわかるけど。

「おれ」の名前は? …なんだか、聞いたら「おれはおれだ」と叱られそうな勢いですね。

さすがは「いばりいぬ」。…なんか、立場が逆転しているような気もするけど。

昔、大阪教育大学教授で、幼児言語を研究されていた早川勝廣先生の月1回の教材研究の会にこの本を持っていったら、「だけど」という逆接に引っ掛かりを感じられたようでした。

「全然違う、だけど、って言うからいかんのやなあ。全然違う、だから、って言わんと。」

「だけど」だったら、違うことが好きになれない前提になっていることになる、というご指摘だったのです。

「だから」だと、違うことがあたりまえで、違うからこそ好きになる、そういう風通しの良さが日本社会には必要ではないのか、ということなのでした。

当時、長く差別問題に取り組まれていらっしゃったからこその視点だなと思い、それで今も記憶しているんだと思います。

久しぶりにこの絵本を開いて、そんな遠い記憶が蘇ってきました。

追記:全3冊と思っていたら、全11巻のシリーズでした。…知らなかった…そんなに増えてたのね。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休