- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 書の世界

- 懐の深い字〜「空海に近づくー密教・歴史・書の扉からー」〜

懐の深い字〜「空海に近づくー密教・歴史・書の扉からー」〜

2024/06/10

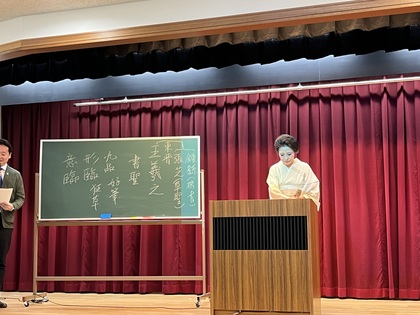

書を習っている先生、書家の仁科惠椒先生のご案内で、「空海に近づくー密教・歴史・書の扉からー」の講演会に参加した。

今、奈良国立博物館で「空海展」が開催されている、その最終日の2024年6月9日。

プログラムは次のとおり。

13:30〜14:10 大安寺貫主 河野良文「弘法大師と奈良」

14:10〜14:50 奈良国立博物館名誉館員 西山厚「歴史のなかの空海」

14:50〜15:30 書家 仁科惠椒「弘法筆を選ばず」

15:30〜15:40 休憩

15:40〜16:30 講演者三者による鼎談

最初の大安寺貫主河野良文氏は、幼少期に福岡で篠栗四国八十八ケ所お遍路の茶店をしていた両親から聞かされてきた「お大師さま」のお話から。

何か。素朴な「お大師さま」信仰の原型を見るようで。

何かあれば、お大師さまが助けてくれる、と言い慣らす、というのは。素朴ながらも信仰の原点にあるもののような気がした。

そうね。何か「大いなるもの」が支えてくれている、と思えることは。

心の安定に大きく関与する。

篠栗は、コロナ前の2018年の7月。ゲシュタルト療法学会がその地で開催されたので、訪れた場所。

それから。大安寺は。生まれてから20数年、近くに住んでいながら、一度も訪れたことのない場所。

「何と不思議な取り合わせ!」と思った。

河野良文氏は、15歳で高野山に登り、仏門に入られたそうで。

高野山大学を卒業後は、タイ国に留学。1985年に大安寺に入寺、副住職となられ、2002年に大安寺貫主と。

…そうか、大安寺は真言宗高野山の流れだったんだ! と知りました。

続く西山厚氏は、洒脱な語り口で。

あ、テレビで見かけたことある!と思ったことでした。

今年は空海生誕1250年。

そのお誕生日とされているのが6月15日。何と西山氏と同じ!だそうで。

(ご自分は正真正銘の6月15日、空海は、…とされている、という違いがある、とのことだった。)

空海は774年〜835年、だそうで。…享年61、なのか。。

密教の位置付け説明が非常にわかりやすかった。

紀元前五世紀のお釈迦さまは「生きることは苦しみである。苦しみの原因は煩悩である。煩悩をなくせば苦しみはなくなる」という「自利」の教えで。

紀元前後に「大乗仏教」という新しい動きが生まれ。それは人のために、を優先する「他利」の教えで。

そして五世紀ごろに「密教」が生まれ。それは人間の煩悩を認め、それを満たす、ことを認めるもので。

密教以前の顕教は、師は言葉・文字で多くの人に教えを伝えるが、密教は文字によらない、という。

結縁灌頂(けちえんかんじょう)、伝教灌頂(でんきょうかんじょう)で、1対1で伝える。

まあ。何かわかるような気もする。

同じように教えても。理解の程度(深さ)はそれぞれで。

この人には、あるいはこの人の今の状態では伝わらない、だろうな、というものもあったので。

「この人」と思える人でないと、全てを託す、こともできなくて。

遣唐使にまつわるお話も面白かったけど。

最期、空海が食を断った時のお話も興味深くて。

澗水(かんすい)一杯朝(あした)に命(めい)を支え、

山霞(さんか)一咽(いちいん)夕(ゆうべ)に神(しん)を谷(やしな)う/性霊集

「朝は谷川の水で命をつなぎ、夕方には、山の霞を胸いっぱいに吸い込んで、英気を養います。自然の中にいてこそ、生きる喜びを感じることができるのです。」

ネットで調べたら、「お大師さまの言葉」として出てきたが、

お大師様と親交が厚かった人に、良岑安世(よしみねのやすよ)という人がいます。

桓武天皇の息子として生まれながら、母の身分が低かったため、「親王」とはならず家臣に下った人ですが、類まれなる才能の持ち主でした。

その良岑安世から、高野山にこもるお大師様宛に、手紙が届きます。

都へ戻るよう、催促するものでした。

「なぜ、都に降りてきてくださらないのか。それでは、せっかくのお力が役にたちません。山に何の楽しみがあるというのですか?」。

これに対して答えたのが、このお大師様の言葉でした。

「自然の中にいてこそ、生きる喜びを感じることができるのです」と。という「背景」が解説されていた。

うーん。もともとは、そういう流れで出てきた言葉、だったかもしれないけれど。

最期に食を断つ時には、死も自然なこと、という流れでの言葉だと思う。

…そうか。ジタバタされなかったんだ。。

何か。空海の「ありよう」が心に残りました。

そして、仁科先生の「弘法筆を選ばず」。

『性霊集(しょうりょうしゅう)』から空海の、筆にまつわる記述を引っ張って来られて。

それで、楷書、行書、草書、写経用にと、それぞれ、「筆を作らせていた」ことを明確にされて、「好筆」=書くものに一番見合った筆、を用意する、というくだりで、「弘法、筆を選ぶ」であった、と。

さらには、どんな筆でも使いこなす人であった、ということを言われました。

「弘法筆を選ばず」は、言うなれば、素人目にそう見えただけで。

非常に細やかな人だったのだろうと思いました。

仁科先生のお話で、私にとても有益だったのが、「形臨」と「意臨」の話。

臨とは臨書のことで、「真似て書く」お稽古の方法。

形をそっくり写すのが「形臨」。

でもそうでなく、その心を汲んで書くのが「意臨」。

私も、ちょっと不思議に思ってたんです。

王羲之の書をお稽古していくのですが、先生が書いてくださるお手本は、王羲之の書とちょっと違う。

聞いてみようかと思ったこともあったのですが、なぜか、聞いてはいけない気がして、そのままにしていました。

…そうか。「意臨」、だったのか。

それは「書は散なり」だから、だったのですね。

「書は散なり」とは、書とは、綺麗に形を整えて書くことではなく、心を散らす(=心を解放する)、ことが目的だということ。

ずっと疑問に思っていたことが解けました。

それから。

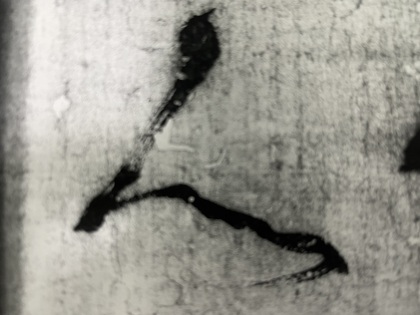

空海の「人」という字を取り上げて。

13歳の時に、先生から書くように言われて書けなかったお話と、空海の書は「懐の深い字」と。

ほお。「懐が深い」とは、こういうことを言うのか、と新鮮でした。

でも、わかるような気がしました。

そうね。ゆったりと。おおらかに。

三者のお話が終わった時には。もう30分オーバーしていて。

鼎談、どうなるのかと思ったけど、開催されて。

西山先生が、空海の字の中で、この「人」という字が一番好きだというお話をされて。

やはり、どんなことも否定しない空海のありようが、字にも現れている、という話になって。

お二方の字が誰に似ている、とかいうお話にもなって。

和気藹々と鼎談も終わりました。

そもそもは仁科先生がどういうお話をされるのか、で参加したのですが、3方向からの異なるアプローチで何が見えてくるか、という企画そのものが面白かった、と思います。

大安寺にも。その当時の七重の塔のCG(コンピュータ・グラフィックス)が見られるそうなので、出向いてみようと思います。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休