- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- フォーカシング

- 緑色のガラスの一輪挿しの中にいる私〜関西フォーカシング研究会 第23回フォーカシングワークショップ 2024年8月3日〜

緑色のガラスの一輪挿しの中にいる私〜関西フォーカシング研究会 第23回フォーカシングワークショップ 2024年8月3日〜

2024/08/04

関西フォーカシング研究会による、第23回フォーカシングワークショップに初めて参加した。

会場は近畿大学東大阪キャンパス。私は初めて訪れる場所。

セッションは1日目3つ、2日目3つ。(但し、最後のセッションは2日間の振り返り)

参加者は各セッションごとに、複数の「出店」ワークショップから自由選択。

…と言われても。最初はあんまりピンと来なかった。

最初のセッションで、「出店」は14個も並んで。

各担当者が、自分の「出店」でどんなワークを展開するか、を説明する。

その説明を聴いていると、各々の担当者のお人柄もうかがえて。なんか、ほほえましかった。

それで、それぞれの担当者の人となりを感じながら、ピンと来たワークショップに手を挙げる。

概数を把握して場所を決める作業があり、その後、各場所に移動する。

もちろん、手を挙げた場所に「行かなければならない」ことはない。

なんとなく、自分の気持ちが変化したなら。それはそれで、その時の選択をする。

一旦、移動してから気持ちが変化したなら、その場を出ていってもよい、という自由度の高い設定にびっくりする。

「その時々のご自分のフェルトセンスに従ってください。」

「気が変わった」なんて、一般社会ではなかなか認められない選択をよしとする、本当に風通しの良い環境が提供される。

各セッションは120分の設定だが、「出店」説明に意外と時間が掛かり、実際のワークは90分程度。

そうして。驚くべきことに、各担当者は、セッションごとに新しい「出店」を出す。

「休憩」が各自1回ずつ入るとしても、異なる4つのワークショップを提供する。

「休憩」が各自1回ずつ入るとしても、異なる4つのワークショップを提供する。

なんとなく。どこかでお会いした感のある加藤先生。(で、実際、あとで「夢ワーク」でお会いしましたねと声を掛けられた。)

「ふつうのフォーカシングをする」との触れ込みで。

…2日目が終わった今となっては。なぜ、このワークショップを選んだのか、思い出せない。

でも、なんとなく。自己紹介時に散見した、穏やかそうなお人柄に。なんとなく魅かれた、のかもしれない。

参加者4名の中で、セッション希望を問われて。すぐさま「はい」と手を挙げた。

私には、その前日の、カウンセリングの仕事のあとに残っている「重いもの」をなんとかしたい気持ちがあった。

クライエントさんの重たい現実のお困りに、カウンセリングの領域を遥かに超えた関わりをせざるを得ない状況に、私は疲弊していた。

私は黒いもやに包まれていて。

それはお腹から上方にスッポリと。それがなんとも重苦しい。

フォーカシングはゲシュタルトと違って、現実の具体を詳細に話す必要がないことを私はわかっていた。

わかっていたけど、詳細を話したい私がいた。

それで、その気持ちのままに。かなりの具体を話していった。

リスナーが、…なんというか、私のクライエントの現実に、たじろぐ、のを感じた。

…そうよね、と私は思った。そんなことを聞かされたら、ホントびっくりするわよね。

そう思いながら、私はリスナーの誠実さに救われる気がした。

…そうよね。私がもうホント、どうして良いやら、と思い、戸惑うのも。しょうがない、よね。。

過酷なクライエントの「現実のできごと」に。

呆然とするばかりのクライエントに。

私としては、「ここからはもうカウンセリングの領域ではない」と、線引きすることで「見捨てる」ことになるのではないか、と、それを心配し。

しかしだからと言って、踏み込み過ぎる関わりは、私の「安心・安全」も脅かされる、ことになるのでは? との危惧が拭えなくて。

私は、どこで「境界線」を引けばよかったのだろう?

リスナーからは明確な「言葉」が返ってこなかった。

しかしそれが、何か私に安心を与え。

…そうか。そんなに簡単に答えを出せるものではないんだ。。

そうすると。私を包んでいた黒いもやは、だんだんと上に上がって行き。

私からほんの少し離れた上空まで上がっていってくれた。

手の届くところにその黒いもやは在るけれども。

しかし完全に私とは切り離されたところに、それは、在る。

ああ、私は大丈夫、とほっと一息、ついた。

セッションの時には、なんとなく、黒いもやが上に上がって行った、感じがしただけ、だけど。

今、その時のことを追体験したら、私はリスナーの誠実さを感じたからだということが明確になった。

セッション2:松本剛先生の「壺イメージ」のワークショップ

出店の説明時に「壺イメージ」と言われて、あ、確か田嶌誠一先生だ!と思い。

私は15年ぐらい前に、広島で田嶌先生のお話を伺ったことがあって。それは、子どもの不登校で悩んでいた時だった。

その時のお話は「不登校の原因を探ってもあまり意味がない。なぜなら、学校に行けない理由はどんどん動いていく(変わっていく)から」

ということだった、と思う。私はその時、それに妙に納得した。

「壺イメージ療法」を知ったのは、もっと後日。だけど、「あの時の先生か」と思って、どんなものだろう? とは思っていた。

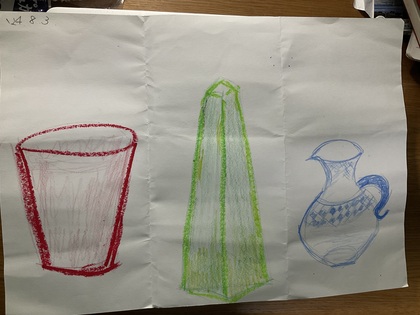

今回、「壺イメージ」と聞いただけで、たちまち目の前に白磁の細長い花瓶状のものが浮かび。

びっくりした。

そうすると。もう私には「選択肢」はないような気がして、松本先生の「出店」に。参加者は5名だった。

ワークショップが始まって。

壺は何も1つでなくていい、と言われて、なんとなく私は3つだな、と思い。

渡された画用紙を3つに折って、真ん中に、細長い花瓶を描く。

いつの間にか。花瓶はガラスで緑色に変わっていた。

それから、右側に、水差し(ピッチャー)を描く。

これは注ぎ口、持ち手があって、下腹部が膨らんだ形の磁器。白地に青。

最後に、口の広いコップ。

希望して、セッションを受ける。

緑の細長い花瓶の中に入ってみると。私の身長の3倍もの高さがあって。

先っちょは遥か遠い。

でも! 無理に登ろうとしたら、ツルツルと滑り落ちるだけで。

でも大丈夫。時期がくれば、私の身体が大きくなって、花瓶の口から頭も出すことができる。という気がした。

花瓶はガラスでできているから。外の様子も見ることができるし、何なら、自分の意志で外に出ることも可能。

…そう。私は「囚われの身」ではないのだ。

…そう。私は「囚われの身」ではないのだ。

水差しには、何か私に必要なものが入っている。だけど、中が見えない。

そして、私に必要なものであることは間違いないんだけど、それがいいものなのか悪いものなのか、…喜ばしいものなのか、苦痛となるものなのか、はわからない。

そして、私に必要なものであることは間違いないんだけど、それがいいものなのか悪いものなのか、…喜ばしいものなのか、苦痛となるものなのか、はわからない。

しかも! それは「変質」する。喜ばしいものであるときと、そうでないときと。その時にならないとわからない。

水差しの底は見えないから、もうひとつ、口が広くて底が見えるコップが欲しくなった。赤いコップ。

何に使う?

…そうね。。あ、水差しの中のものをここに注げばいいんだ!

そうか。水差しとコップは「対」、なんだね。

問われるままに話していると、どんどんとイメージが明確になる。

はっきりしなかったものの輪郭がくっきりとしてきて、それが定着する。

…やはり、「問われない」と始まらない、気がする。

セッションが終わり、私以外の4人が二人組になって、それぞれがそれぞれの壺の話を聞く時間となる。

私は近くにいたお二人の話に耳を傾けていたが、先生が近づいて来られて、「何か具体的に抱えているものがあるの?」と尋ねられる。

私は、これとこれと…と3つほどを挙げる。

ほお、それは大変だね。と言われ、そうだ、だから負担になってきてるんだ…と改めて思う。

さて。どうする? が私に残される。

セッション3:池見陽先生の体験過程モデル

池見先生が、「体験過程モデル」にさらに改良を加えた、と言われるので。

「体験過程モデル」は既に3月に聞いてはいるけれど。

更に進化したなら。それは聞いておかないと、と思って。池見先生の「出店」へ。

ノートを取り出し、体験過程モデルの5つの「命題」を書き写す。

【命題1】

人には「無意識」や「本当の自己」「真の性格」といったコンテンツがあるわけではない。

まだ言葉になっていない未知の体験を前に、人はその意味を理解しようとする。

カウンセリングではクライエントとカウンセラーは体験を丁寧に言葉にしていき、意味を見出していく作業に取り組んでいる。

その過程において、「無意識」や「自己」「性格」といったコンテンツが言い表され発生していくのである。 ※今回改良された箇所

【命題2】

人はメカニズムではない。

人には意識があるから人は自らの生を振り返って観ることができる。

そこで立ち現れる体験は、過去の因果を反映しているのではなく、更なる生の一歩をインプライ(implying)(指し示)している。

【命題3A】

人は他者の体験を追体験しているから、他者が話していることが「わかる」のである。

カウンセリングではクライエントが語る体験をそれを聴くカウンセラーの追体験のあり方が一致しない場合に、カウンセラー自身の追体験内容を相手に伝える場合がある。

【命題3B】

人は話している間に自身の体験を追体験している。

カウンセリングではこの「自己追体験」作用はリフレクションの応答によって強化されている。

【命題4】

人が体験を語るとき、体験・表現・理解の循環が観られる。

体験・表現・理解のサイクルが回るごとに体験は変化していき、「体験過程」となる。

カウンセリングでは、「無意識が意識化される」のではなく、「体験・表現・理解」のサイクルが回って、「更なる体験・更なる表現・更なる理解」へと進展していくのである。

【命題5】

人が自分の体験を新しく言い表したとき、その新しい局面が過去に遡及適応され、違う過去が立ち上がってくる。

過去を変えるそのような気づきを「推進された“だった”(carried foward was)と言う。(「前進的過去」)

この根底には、「目に見えない本質」より、大事なのは目に見えている「現象」の方である、とする現象学と、実存が本質に先立つ、とする実存主義哲学がある、という説明には納得する。

しかし、「フォーカシングをやっている人は、どんな『人間観』を持っている?」という問いに対して。

答えが「体験過程モデル」である、というのは。

答えが「体験過程モデル」である、というのは。

ちょっといただけない、気がします、先生。

「『体験過程モデル』に示されるような○○といったものです」というような。

もう少し、「体験過程モデル」の要点を端的にまとめた言葉が欲しい。

うーん。何がいいんだろう? 「未来志向で生きている」存在?

もう少し。私も考えてみます。

画像はセッション2での私の壺の図。

なんか。3つ目の壺がイメージできていないのに、最初から「3つだよね」と思ったのが不思議。

なんか。3つ目の壺がイメージできていないのに、最初から「3つだよね」と思ったのが不思議。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休