- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- ゲシュタルト療法

- クリアリング ア スペース(Clearing a Space)

クリアリング ア スペース(Clearing a Space)

2017/02/20

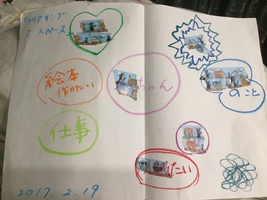

GNK主催のゲシュタルト療法ベーシックトレーニングコース第11回2日目は、「クリアリング ア スペース」から始まりました。1枚の画用紙の真ん中に、自分で自分を呼ぶ時のしっくりくる呼び方を、しっくりくる色で書きます。そして丸で囲む。次に、今、心に浮かんでいる「気になっていること」を、これまたしっくりくる色を選んで好きな位置に書き込みます。そして、また好きな色と形で囲む。他にもう気になることはないかと自分の中を探り、同じように書き込んでいくのです。

「気になること」と言われて、まずは気がかりな「嫌なこと」が浮かんだのですが、次第に、気になっている「楽しいこと」も浮かんできました。最後に「馴染みのある感覚を書き入れてください」と言われ、右下にもやもやする気持ちを紺色でぐしゃぐしゃと書き込んだのですが、その気持ちは「気になること」全般に対してではなく、「嫌なこと」がクローズアップされて生じていることに気づきました。「嫌なことばかり」ではないのに、どうも気持ちは「嫌なこと」に引きずられている、ということに気づいたのです。

「気になること」のうち、「嫌なこと」に対してはトゲトゲの形で囲みたくなり、愛情を感じるものに対してはハートの形で囲みたくなりました。

そうして「一旦、その、気になることを、横に置いてください。」と言われ、少し自分から切り離して「眺める」ことができました。ピッタリ自分に張り付いているように感じられていた「気になること」から少し離れられ、心に余裕ができました。

「気になることはこのようにして、横に置くことができるということを覚えていてくださいね。」と言われ、…そうか、こんなふうにして「気になること」との膠着状態から脱することができるんだ、ということを知りました。

「買い物メモと同じことですね。書き上げたら、実際に店先まで出向いて買うまで、ちょっと忘れていることができる。必要な時にメモを取り出せばいいのだから。書き上げるとそれで、必要な時まで忘れていることができるのですね。」

ふむふむ、そういうことか。それに、特に何が気になっているのかも一目瞭然。私の場合は、トゲトゲの形で囲まれたことがら。

これはフォーカシングの一つの所作のようで、「 気がかりやその〈感じ〉から適切な距離をイメージしてみる」ことだそうです。「悩む」とは気がかりや〈感じ〉を近くに 持ちすぎていること。適切に距離がおけたら、気がかりを「冷静に」眺めることができるというのです。

それでは、ゲシュタルト療法はフォーカシングとどこがどのように違うのか。

凛さんは、まだはっきりとはしない「もやもやしたもの」や「言葉で言い表すようになる前の感覚」をフォーカシングでは、フェルトセンスと呼び、それを探ったり、味わったりというところは共通点であるけれど、「では、それをここに置いてみましょう、というように『視覚化』するのはゲシュタルト(療法)」と説明されました。フォーカシングはそういった「視覚化」はしない、と。

もやもや感を視覚化して、一旦自分から切り離して眺めていると、それ自体が動き出して形や意味が変わっていく…、ということがゲシュタルト(療法)では、よく起こります。気持ち悪く感じていたものが、それほどでもなくなったり、別の物に形が変わって、「そういうことか!」という気づきが生まれたり。

このダイナミックさはゲシュタルト(療法)特有のものである気がします。逆に、微細で繊細な感覚を探っていくのがフォーカシングの特性、という理解を私はしました。

そのあとワークを受けて、途中で、「現実的な問題としての関わり方という問題もあるけれど、今ここでは、ゲシュタルトでできること、つまり、まこさんがその人への関わりをどうしたいのか、ということを扱いたいのですが、いかがですか?」と提案されて、これにもはっとしました。…そうか、ゲシュタルトでできることは、問題と感じていることに、私がどう関わりたいのかを明確にすることなんだ、と。

このような整理の仕方は、チェックインの時に「ゲシュタルト(療法)は万能ではない」と言われたことにつながります。それは、他の療法との関係だけでなく、ゲシュタルト(療法)はどのようなことがらを扱えるのか、ということ。

第11回は、残り1回を前にして、ゲシュタルト療法に対してさまざまに整理することができたという意味で、本当に豊かな2日間でした。有村凛さん、ありがとうございました。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休