- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

- 『リトル ターン Little Tern』

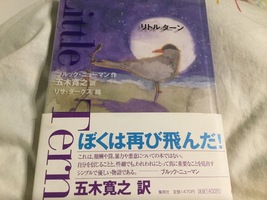

『リトル ターン Little Tern』

2017/03/22

ブルック・ニューマン作、リサ・ダークス絵、五木寛之訳で、2001年に集英社から出版された絵本です。

当時、五木寛之訳ということで、大々的に宣伝されていた記憶があります。

「リトル ターン」とは「小アジサシ」のこと。

ある小アジサシが、或る日突然、飛べなくなって…ということで物語は始まります。

主人公の小アジサシの「ひとり語り」という形で進んでいくのですが、この小アジサシくん、やたらと理屈っぽい。

非常に哲学的に自己分析していくのです。

あれこれ、翼、羽、脚…と自分の「部品」をチェックするのですが、どこも異常なしという結果で、そして早い段階で、次の考えに辿り着くのです。

「そして結局、ぼくは、自分の内面が壊れたとの結論に達したのだ」

…まあ、こうなると、小アジサシ、と思わない方がいいですね。

小アジサシの姿をした人間、とでも。

そして、「飛べない生活」に突入した彼は、飛んでいた頃には気づかなかったあれこれを発見していきます。

そうして、どのようにして飛べるようになったか。…ネタバレになってはいけないので、ここでやめますが、この哲学的な小アジサシに、私は不調に陥った人間の姿を見ました。

これまで当たり前にやってきたことが、ある日突然、理由もわからず出来なくなる。

何がいけないのかと、あれこれ探ってみるけど、一向にわからない。

身体はどこも悪くない、ということしかわからない。

ただ、焦りだけが自分の中で一杯になっていく…。そして、焦れば焦るほど、アリ地獄にはまり込んだアリのように、もっと足を取られて身動きできなくなっていく…。

この小アジサシが賢明なのは、どこも悪くないとわかった後、無理矢理飛ぼうとしなかったことですね。

地面に張り付いた生活を始めたことです。

その生活で発見したことを元にまた、飛べない自分について考える。

これはまるで、「おこもり生活」と同じですね。

学校に行けなくなったら、学校に行くことばかりを考えるのではなく、「学校に行かない生活」の中で、あれこれ考える、というのもアリなのではないか、と問われている気がします。

訳者のあとがきの一部を紹介してこのコラムを終えたいと思います。

「思うに、二十世紀は高く飛ぼうとする時代だった。

いまは逆に飛べなくなって呆然としている鳥たちの時代だ。

そういう時に、この物語が登場するというところがおもしろい。この本は必ずしも多くの普通の人に読まれる本ではないのではないか。

飛べないことで悩んでいる人、急に飛べなくなって困惑している友に、この一冊をそっと手渡したい。」

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休