- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

- 人に合わせて設計する〜『ル・コルビュジェ 建築家の仕事』〜

人に合わせて設計する〜『ル・コルビュジェ 建築家の仕事』〜

2017/06/07

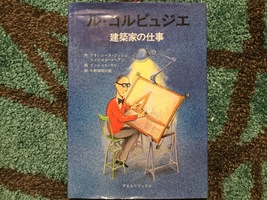

今朝は、ちょっと異色の絵本を。建築家、ル・コルビュジェの仕事を紹介したものです。

「建築家は どんな家をつくるかいろいろ考えて せっけいします/作曲家ににています

「ドアやてんじょうの高さは/どんなすんぽうにしたらいいですか?」

「ある日 かれがおもいついたのは…」

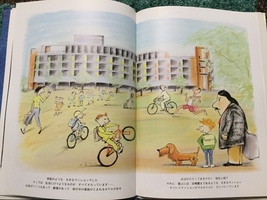

「客船のようなおおきなマンションでした/そこでは 生活にひつようなものが すべてそろっています

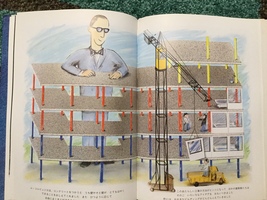

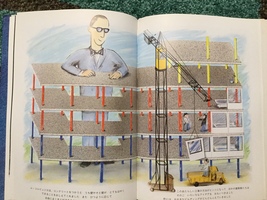

「ル・コルビュジェは、コンクリートをつかうと うち壁やそと壁が とてもはやく

絵本の最後には、ル・コルビュジェの年表があって…、1887年にスイスで生まれたこと、主な建築と、主な本、そして「1965年に地中海で水死」とありました。

絵本の裏表紙には次のような言葉が書かれています。

「ル・コルビュジェが生まれてから一世紀がたちます/かれは建築家でした

ところで、建築家ってどんなひとでしょう?

かれは ほかの建築家とはちょっとちがっていました

かれがいなかったら 家も都市も/いまとは 別のものになっていただろうと いわれています」

ル・コルビュジェの名前を初めて聞いたのは、いつだったかしら…? 随分昔の20代始め、かな?

妹がインテリアデザイン関係の専門学校に通い始めて、…その頃安藤忠雄も知って、京都にある安藤忠雄の建築を見に行ったり、した頃。

(「Times」とかいった、川べり近くに水がある、ブティックなどが入っている建物。)

さて、ページを繰ると…

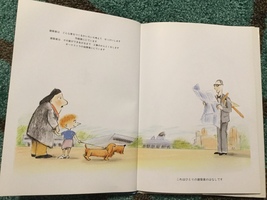

「建築家は どんな家をつくるかいろいろ考えて せっけいします/作曲家ににています

建築家は その家ができあがるまで 工事のかんとくをします/オーケストラの指揮者ににています

これはひとりの建築家のはなしです」

と始まります。

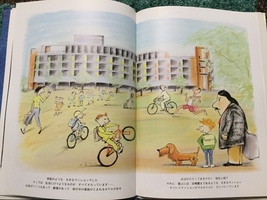

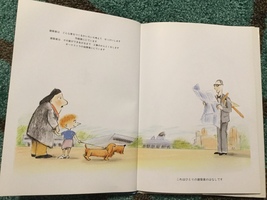

「ドアやてんじょうの高さは/どんなすんぽうにしたらいいですか?」

「ル・コルビュジェは答えます 人間のからだのすんぽうをはかることからはじめなさい

「モデュロール わたしがつくったあたらしいすんぽうのしくみを こうよぶことにしよう」

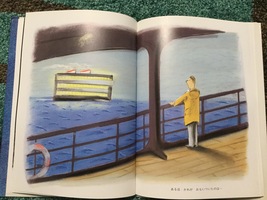

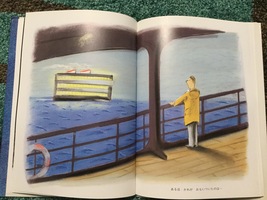

「ある日 かれがおもいついたのは…」

「客船のようなおおきなマンションでした/そこでは 生活にひつようなものが すべてそろっています

お店がいくつもあって 劇場があって 旅行中の家族がとまれるホテルがある」

「ル・コルビュジェは、コンクリートをつかうと うち壁やそと壁が とてもはやく

できることをおしえてくれました また ひつように応じて

自由にまじきりができることも おしえてくれました」

絵本の最後には、ル・コルビュジェの年表があって…、1887年にスイスで生まれたこと、主な建築と、主な本、そして「1965年に地中海で水死」とありました。

「すえもりブックス」で1999年に発行されています。

「今あるかたち」は最初からそうなのではなくて、何にしても、最初を生み出した人がいるから、なのですね。

その人が何を大事に思って、何を目指してその「かたち」を生み出したのか、それを知ることはとても大事、と思います。

昔…これも20代の頃、奈良で「シルクロード博」なるものがあって、遠足に強制的に行かされました。(多分、小学校から高校まで)

そこで、「砂漠の風を体感できる」という代物があって、それに触発されてシルクロードを体感したくなって、27の時に中国奥地に行きました。

新疆ウイグル自治区のカシュガルの空港に着き、そこからトルファンや中パ航路(パキスタンに抜ける道)の途中、高度3500メートルの薄い空気のところにも行きました。

カシュガルで、当時できたばかりだという「超近代的ホテル」に泊まったのですが、もちろんエレベーターはなく、階段で2階に上がるのです。

いつも躓くので、階段を下から見上げると、段の高さが目で見てわかるほど違っていました。

部屋は直方体ではなく、明らかに、天井に向かってすぼまっていた。

直線って当たり前に思っていたけど、難しいことだったんだと、初めて気づきました。

ル・コルビュジェが直線の建物を設計し、それが実際に建ったのは、かなりの技術が必要だったのだと思った記憶が蘇りました。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休