沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

詩の世界

「いっしょにくらしていく」ということ〜池下和彦の詩「いつ」〜

2017/09/01

もう少し、池下和彦さんの詩を紹介させてください。

続き

『母の詩集』の最初から4番目の詩は、医師から母が「アルツハイマー型老年痴呆」と診断された時のものです。

「アドバイス」 池下和彦

同じ病気で肉親をなくした知り合いが、

ちょっと声を落としていう

この病気の本当にこわいところは

知的能力がくずれても感情はさいごまでのこる点だ

ぼくはうんざりしていう

そのアドバイスなら聞いた

別の人からも聞いた

なんども聞いた

知り合いは動じることなくつけくわえる

いや大切なことは

そのなんども聞いた出来事の今度は

君が当事者になるという点だ

詩の世界

「ふたりの間の真実」〜池下和彦の詩「川」〜

2017/08/31

知人から渡されて、今手元に1冊の詩集があります。

童話屋から2006年に出版されている『母の詩集』。2012年に第2刷の発行です。

池下和彦という方の、「認知症の母を詠った詩集」と本の帯にあります。

「アルツハイマー型老年痴呆」と診断されたところから、最初の詩は始まります。

「約束違反」 池下和彦

平成三年秋、母はアルツハイマー老年痴呆と診断された

その医者は

母を

アルツハイマー型老年痴呆だという

今の医学ではなおらない病気だという

なおらないから老年痴呆なのだと駄目を押す

つける薬もないという

のんでも気やすめなのだと駄目を押す

そんなに駄目を押すこともないだろうに

脳が縮んで

しまいには消えてしまうのだという

からだが残って

脳が先に消えてしまうだなんて

そんなの約束違反じゃないか

人とのつながり

「9月1日に向けて」

2017/08/29

一昨日、8月27日の毎日新聞の「医療・福祉」欄に「こころの天気図」と題された月1回のコラムで、「9月1日に向けて」というタイトルの記事が掲載されているのを見つけました。

東京大学教授で精神科医の佐々木司さんの文章です。

「もうすぐ8月も終わる。子どもたちには夏休みの終わりと登校再開の時期となるが、同時に増えるのが自殺である。」という書き出しで、「18歳以下の自殺者の1972〜2013年の合計(約1万8000人)を日付別に内閣府がまとめたグラフ」を提示されていました。

それによると、40〜60人程度の日が多い中、9月1日は131人、翌日の2日は94人、前日の8月31日は92人で、他の時期に比べ明らかに多い、というのです。

以下、佐々木さんの文章を引用します。

「大人より少ないとはいえ、18歳以下の自殺は年間数百人に達する。小学生が数人〜10人前後、中学生が50〜100人前後、高校生は200〜250人前後で、年齢が上がるほど増える。日本では10代と20代の死因の1位が自殺で、子どもの自殺防止は国全体の大きな課題だ。」

「10代と20代の死因の1位が自殺」だなんて。こころ痛みます。

…でも、私自身、思い返してみると、そんなに楽しく学校に通っていたかというと、そんなことはない。

時には重い身体を引きずって行っていた…記憶もあります。

何が原因か、など、そんなはっきり答えられるほどのことはなくても、何だか居心地よくないなあ…つらいなあ、というぼんやりとしたものを感じながら。

記事では「学校やクラスは子どもたちの生活の『ほぼ全て』と言っても過言ではない。…休むことも許されない。少なくとも、子どもたちはそう考えがちだ。」として、 「家族として心配なら、死にたい気持ちがどれくらい強いか子どもに思い切って聞いてみるといい。」という提案をしていました。

「NHKはスマートフォンで子どもも参加できる企画を計画しているようだ。」として、URLも記載されていました。(https://www.nhk.or.jp/heart-net/831yoru)

2年ほど前に、どこかの図書館が発信したメッセージが話題を呼んだことがありました。

改めて調べてみると、2015年8月26日に鎌倉市図書館がツイッターで発信したメッセージでした。

「もうすぐ二学期。学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい。」

2万人が拡散した、とあります。

確かに。死ぬほど思いつめている子には、救いの言葉かもしれません。

選択肢がない、と思い詰めるのですから。

ここに居ていいよ、というメッセージは温かい。

私も何か出来ないだろうか…。

私も9月1日、カウンセリングルームを解放して、居場所が作れたらいいな、と思います。

それをどんな風に、子どもたちに伝えられるか、ですが。

何かいい方法、ありませんか?

画像はこの前の土曜日に訪れた「ギャラリーカフェTanaka」のトイレ。上部が、中庭が見えるガラス窓になっていました。

人とのつながり

「絵本の読み合いっこ」の集まり

2017/08/28

昨日は中津で「絵本の読み合いっこ」の会が催されるというので、どんな風なんだろうと興味を引かれて、出かけて行きました。

折りたたむことができて、コンパクトに本の裏表紙の内側に、出し入れ自由のポケットを付けて、その中に入れておくようです。

寄贈した人がここを訪れた時に、どんな風に読まれているのかを知ることができるように、とのことでした。

フェイスブックで「イベント告知」されていたものです。

主催はNPO法人「パブリック・スペース」。

場所は「パブリック・スペース」の拠点となる「ぱぶり家」。

地図で見る限り、阪急線の中津駅下車が一番近いようでしたが、私はちょっと家を出るのが遅くなって、乗り換え時間がなくて、御堂筋線で難波からそのまま中津まで行きました。

御堂筋線中津駅からは、西の方向で。

グーグルマップに住所を入れて、ナビさせました。

少し歩けば、ちょっと寂れた風の商店街。

そこで同じように場所を探している様子の子ども連れの女性二人と出会い。

「もしかして、ぱぶり家をお探しですか?」と。

結局は、ご近所のお店に方に場所を尋ねて教えていただきました。

まあ、こんな所に、という場所に「ぱぶり家」はありました!

中に入って。

二階に案内されて。

…実は私、一緒に杏樹(アンジー)を連れて行っていて。

昨日、一昨日と朝から家を出て、帰りが遅かったものだから、アンジー、ちょっと情緒不安で、ごはんを食べない。

一昨日は朝夕ともに食べなくて、昨日の朝も食べなくて。

「アンジー、今日は一緒にいるから、お食べ。心配しなくていいよ。…長い時間、ひとりでいるの、辛かった?」

そういうと、お昼前に朝ごはんを食べ始めた。

どうしよう? としばらく悩んだけれど、アンジーに今日は一緒にいる、と言った手前、一大決心して犬用抱っこバッグの中に入れて連れて行くことにした。

…といういきさつ。

首に抱っこバッグを掛けるから、だんだん重くなって大変なんだけど、ね。

犬連れなんて…不評を買うよね…と恐る恐るだったのですが、皆さん、寛大に受け入れていただきました。

持ち寄った絵本を、それぞれがその本を選んだ理由を含めて読み聞かせ、聞いた人も感想を述べ…という、ゆるーい雰囲気で会は進んで行きました。

「絵本は大人のためにあるのかも…」という発言もあったりして、そうそう、やっぱりそういう感覚の人が来てるんだ!とちょっと嬉しい気持ちがしました。

子どもの時にも楽しんで。そうして大人になってもう一度読み直した時に、ちょっと違う感覚も生まれる絵本。

そんな風に何度も新しく出会いがある。

おまけに「絵本が好き!」で出会えるつながりもあって…。

また、こんな会を催すことを考えていらっしゃるそうです。

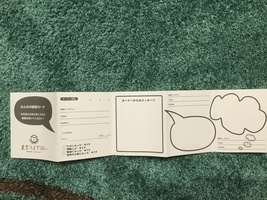

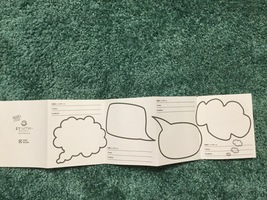

絵本を集めようと寄贈を募っていらっしゃるそうで、でも、単に寄贈してくださいではなく、本を紹介する欄がある「カード」を用意されていて、その「カード」に読んだ人も一言感想を書き入れていく…そんなコミュニケーションを生み出す「仕掛け」を考えていらっしゃいました。

折りたたむことができて、コンパクトに本の裏表紙の内側に、出し入れ自由のポケットを付けて、その中に入れておくようです。

寄贈した人がここを訪れた時に、どんな風に読まれているのかを知ることができるように、とのことでした。

人とのつながりを生み出していこう、という主催者の意思を感じたことでした。

ボイスアート

ともこさんの「ボイスアート即興ライブ」

2017/08/27

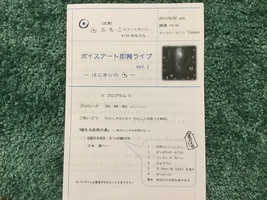

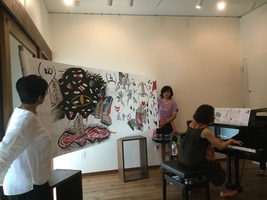

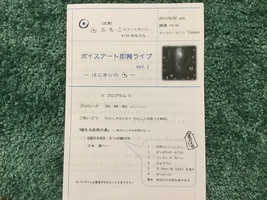

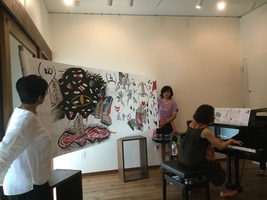

昨日は、ゲシュタルト仲間でありボイスアート仲間でもあるともこさんの「ボイスアート即興ライブ」に行ってきました。

奈良市今御門町(近鉄奈良駅下車、もちいどの商店街を抜けた、ならまちの一角)にある、「ギャラリーカフェTakeno」が会場です。

ボイスアート(R)とは、歌手まやはるこさんが考案された、「自分の息を聴くことで自分のありようを自分軸に戻し、声の表現を通して本来の自分に帰る」営みです。

阪神・淡路大震災に遭遇して歌えなくなり…といった壮絶なご体験から生まれました。

そのボイスアートの、即興ライブって? と、どんな時間になるのか楽しみにしていました。

受付が終わると、プログラムが渡され。

それから、「陽気な妖怪の森〜鈴ぎんとその仲間たち〜」という、今日のライブの「見取り図」的な小冊子も。

冊子を繰ると…

わあ、何これ? 「案内人 ガマグチガミ」が出てきて…なになに?

「『妖怪の森』の裏ボス。福寿エネルギーがつまった‘黄金真珠’をくわえている」

ふう〜ん…そうなの。って、これって「がま口財布」がモデル? …そりゃあまあ、お財布にそんな福寿エネルギーがあると、お金がザクザク寄ってきそうでいいなあ。

そいつが案内のご口上。

「みなみなさま ようこそ

なんか用かい?

陽気な陽怪たち棲む

妖怪の森へ よくおいでくださった

わしは 千年前の昔からこの森に

棲みついておるガマグチガミじゃ

しばしこの森で 陽気な仲間たちと

遊んでいかれるが よいのう

それでは森の中へ 参ろうか…」

次のページには「鈴ぎん」がでてきて。

参加者は「通行手形」として「鈴ぎん」のBGMを練習するわけです。

「♬ 月夜にシャンシャン ごきげん鈴ぎん

月夜にシャンシャン シャンシャンシャン」

一方で、ところどころ、ボイスアートのいくつかの発声法を織り交ぜて。

準備が終われば、「妖怪の森」に踏み入れます。

…ああ、こうやって異次元の世界に連れていって、その中でボイスアートの発声を行ないながら、ストーリーが進んでいく「参加型ワークショップ」だったんだ!

と、気づいた時には、引き込まれておりました。

妖怪たちも、ともこさんの生み出したパステル和アートで。

妖怪っていっても、怖くなくて、寂しい心に寄り添ってくれるようなものたちで。

全てが「ともこワールド」で構成されていました。「妖怪の森」へのご案内の巻き物まであって…

妖怪たちも、ひとりずつ、描かれていて…。

楽しい時間でした。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休