- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- フォーカシング

- 私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(1)

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(1)

2017/07/30

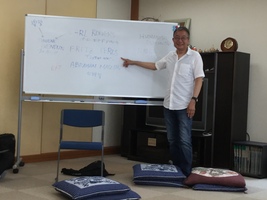

昨日は、GNK主催の池見陽氏によるフォーカシングのワークショップ(2日間)の初日でした。

池見陽氏との出会いは、一年半前、心理系大学院の受験を考えていた時に、関西大学の大学院説明会に参加して、でした。

臨床心理士資格を取ろうと考えていた私は、どこの大学院にしようか考えあぐねて、百武正嗣さんが「フォーカシングの池見さんは僕に近いんだよね」と言った一言で、どんな人なんだろうかと会いに行ったのです。(池見陽氏は関西大学大学院の教授)。

会いに行くにあたって、フォーカシングってどんなものだろうと『心のメッセージを聴く』(講談社新書)も、『僕のフォーカシング=カウンセリングーひとときの生を言い表すー』も買って読みました。

アン・ワンザーコーネルの『やさしいフォーカシングーじぶんでできる心の処方ー』も買って読みました。

関西大学大学院の説明も聞き、「青空フォーカシング」も申し込んで参加し、で、私は関西大学への受験をやめたのです。

いえ、池見先生は、素敵な人だなあと思いました。

けれど、ゲシュタルト療法のプレトレーニング60時間を終えたばかりで、まだ「ゲシュタルトってなんだろう?」がつかめていない状態でフォーカシングに走ったら、訳が分からなくなりそうだ、と思ったからです。

もうちょっと、「ゲシュタルトってなに?」がつかめてからにしようと、断念しました。

一旦、「関西大学」受験を考えたので、関大の授業料は2年間で280万円程だったので、なんかタガがはずれたのか、京都文教大学の授業料も同じぐらい高かったのですが、まあ、いいか、と単位等履修生になりました。

京都文教大学への道を開いたのは、関西大学受験を考えたこと、ということになります。

まあ、結局は、京都文教大学への進学も取りやめることにするのですが。

そういった「因縁」のある池見陽氏のワークショップ、というので、心待ちにしていました。

一年半前と違って、私はフォーカシングをどんな風に受け止めるのだろうか? が知りたかったのです。

最初の1時間半は、「フォーカシングとゲシュタルトはどういう位置関係?」の解説。

1950年〜70年の「ヒューマニスティック・サイコロジー」と呼ばれるグループの仲間だと言われました。(池見氏は「人間らしい心理学」と訳されているそうです)

「人間らしい」とは、統計や動物実験からは遠い、人間とは何かを根底にした、という意味で用いられている、とのこと。

その背後の思想として、1つは人種差別により人間を人間としてみないことへの疑問を呈した「人権運動の流れ」があり、1つは、60年代のベトナム戦争での非人間的な兵士体験がある、とのことでした。

その「人間らしい心理学」のグループに入るのは、1つはカール・ロジャーズの「パーソン・センタード・アプローチ」、1つはフリッツ・パールズの「ゲシュタルト・セラピー」、そしてアブラハム・マズローの「何も不足していなくとも、人には自己実現欲求がある」とした、マズロー心理学。(マズローは、心理療法家ではなかったそう)

そのうちのカール・ロジャーズの「パーソン・センタード・アプローチ」から生まれた、ユージン・ジェンドリンの「フォーカシング」。

で、最近は、フォーカシングとゲシュタルト療法を合わせたEFT(Emotion Focused Therapy)が取り沙汰されているそうです。

…つまりは、ゲシュタルトとフォーカシングは近しい関係にある、とのこと。

ジェンドリンはそもそも哲学者で、フォーカシングを全く知らなくても「ジェンドリン哲学」は成立する、と。

そもそもロジャーズは「(カウンセラーは)カウンセリングの中で、人がフォーカスすること(=フォーカシング)を援助している」と言われたらしくて、それをもっと明確にしたのがフォーカシング。

だから、フォーカシングのワークは「人の中で起こっていることを援助する」(=自分の中で起こっていることに気づかせてあげる)ものなのだ、と。

以下、池見陽氏の言葉を羅列します。

・フォーカシングでとても大切にしているのは、人の体験は言葉と論理によって構成されていない、ということ

・「今、この場で何を体験していますか?」「どのように感じていますか?」と訊かれてもすぐには答えられない。そこに何かあるが、なかなか言葉で言えない。でも、なかなか言葉で言えないそれをなんとか言葉にすることで、そこに新しい「理解」というものが生じる

・なかなか言葉にできないものを言葉にすることで新しい発見につながる

・人が生きている実態は、言葉や論理でできていない

・「あなたはどんな人ですか?」「僕はどんな人ですか?」は、一言では言えない。新しい言葉で表現できたら、新しい関係ができる

・すごく言いにくい(=フェルトセンス)、そこと付き合うことで新しい関係を作り上げる

・存在は「前存在論的」である」とジェンドリンは言った。(「存在論」とは「〜とは何か」を問うもの。「前存在論的」とは、存在論に先立って成立している、ということ。「〜とは何か」を問う前に、既に存在している、ということ。)

・人は言葉にできない何か(=フェルトセンス)に触れると、創造的になれる

長くなったので、続きは次回。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休