- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

- 測るのはどんなもの?〜『はかりきれない 世界の単位』米澤敬 著・日下明 イラスト〜

測るのはどんなもの?〜『はかりきれない 世界の単位』米澤敬 著・日下明 イラスト〜

2017/10/31

注文していた本が昨日届きました。

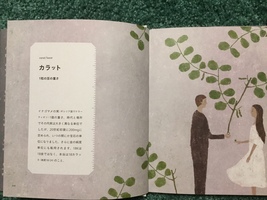

カラット(1粒の豆の重さ)

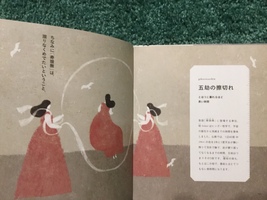

五劫の擦り切れ(ごこうのすりきれ)(とほうに暮れるほど長い時間)

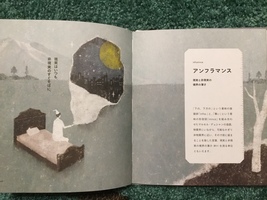

アンフラマンス(現実と非現実の境界の薄さ)

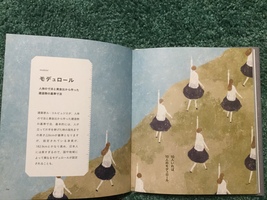

モデュロール(人体の寸法と黄金比から作った建造物の基準寸法)

ワクワクしながら、ページを繰ります。

本の名は『はかりきれない 世界の単位』。

2017年6月の第1版第1刷です。

…実は、Instagramで見かけたもので、どんな単位が取り上げられているんだろう…と興味津々だったのでした。

著者「まえがき」からの言葉を引用します。

《人間は、何ごとも測らずにはいられないようです。測れそうもないことを推し量ろうとすることで、科学も文化も発達してきたのですが、この本で紹介する多くの「まっとうではない」単位や、近代化とともにつかわれなくなった単位にこそ、科学や文化の「落としもの」や「忘れもの」が隠されているのかもしれません。》

という趣旨で編まれた作品です。

いくつかの単位を紹介します。

カラット(1粒の豆の重さ)

イナゴマメの実(ギリシャ語でケラーティオン)1個の重さ。

時代と場所でその内実は大きく異なる単位でしたが、20世紀初頭に200mgに定められ、いつの間にか宝石の単位になりました。

さらに金の純度単位にも転用されます。

18Kは18金ではなく、本当は18カラット(純度18/24)のこと。

へえ〜。そうなんだ!

五劫の擦り切れ(ごこうのすりきれ)(とほうに暮れるほど長い時間)

落語「寿限無(じゅけむ)」に登場する単位。

劫(kalpa)はヒンズー哲学で、宇宙の誕生から消滅までの時間を意味しました。

仏教では、1辺40里(約20km)の岩を3年に1度天女が舞い降り羽衣で撫で、岩が擦り減ってなくなるまでの時間、五劫はつまりその5倍です。

億劫(おっくう)の劫も、もとはこの劫で、億劫とはとてつもない長時間になります。

「寿限無、寿限無、五劫の擦り切れ…」っていう長〜い名前があったなあ…と思い出しました。呪文のようで、小さかった子どもは喜んで覚えていましたよ。

アンフラマンス(現実と非現実の境界の薄さ)

「下の、下方の」という意味の接頭語「infra-」と、「薄い」という意味の形容詞「mince」を組み合わせたマルセル・デュシャンの造語。

物質界にいながら、可能な限り非物質界に近い、その寸前に留まることを指した言葉。

現実と非現実の境界の薄さ(厚さ)を測る単位ともいえます。

おお!デュシャンが登場しましたか…。

便器を置いて「泉」とタイトルをつけた作品が有名ですよね。…そう、彫刻作品として。

現実の「あたりまえ」を疑ってかかり、日常の道具の中に、非日常の「芸術を見る」ことを狙った、と私は見ています。…つまりは、「芸術」とは特別なものではないんだ、と。

ふう〜ん…そのデュシャンが作った単位ねえ…。

モデュロール(人体の寸法と黄金比から作った建造物の基準寸法)

建築家ル・コルビュジエが、人体の寸法と黄金比から作った建造物の基準寸法。

基本的には、人が立って片手を挙げた時の指先までの高さ226㎝が基準となりますが、設定されている身長が182.9㎝とかなり高め。日本人には長すぎるので、国や地域によって異なるモデュロールが設定されることもある。

いつぞや、コルビュジエの仕事を紹介した絵本を取り上げましたね。

この単位は確かに、その時出てきました。

こんなふうに、たくさんの「単位」が取り上げられ、50個もの単位が紹介されています。

ホント面白い。

あ、「はかりきれない」って、「測る」ことができない、という意味だけでなく、「たくさんあって(はかりきれないほどの)」の意味でもあったのね! 今、気づきました。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休