- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 折々の言葉

- 明るい笑顔でお地蔵さまと接する〜折々のことば・鷲田清一#2415〜

明るい笑顔でお地蔵さまと接する〜折々のことば・鷲田清一#2415〜

2022/06/24

折々のことば。2022年6月21日の田沼武能(たけよし)の言葉。

映された子どもたちのように、明るい笑顔でお地蔵さまと接していられるのは、戦後日本は戦争をおこしていないからだ。 田沼武能

鷲田清一の解説。

戦争末期、16歳だった写真家は東京で大空襲に遭った。

夜が明けて防火水槽の中に幼児の焼死体を見つけた。

前にお寺で見たお地蔵さんそっくりだったという。

長じて写真を職業とし、93歳で逝くまで子どもと地蔵を撮り続けた。

その彼の遺言と受け止めたい。

写真集「地蔵さまと私」(月刊「たくさんのふしぎ」第394号)から。

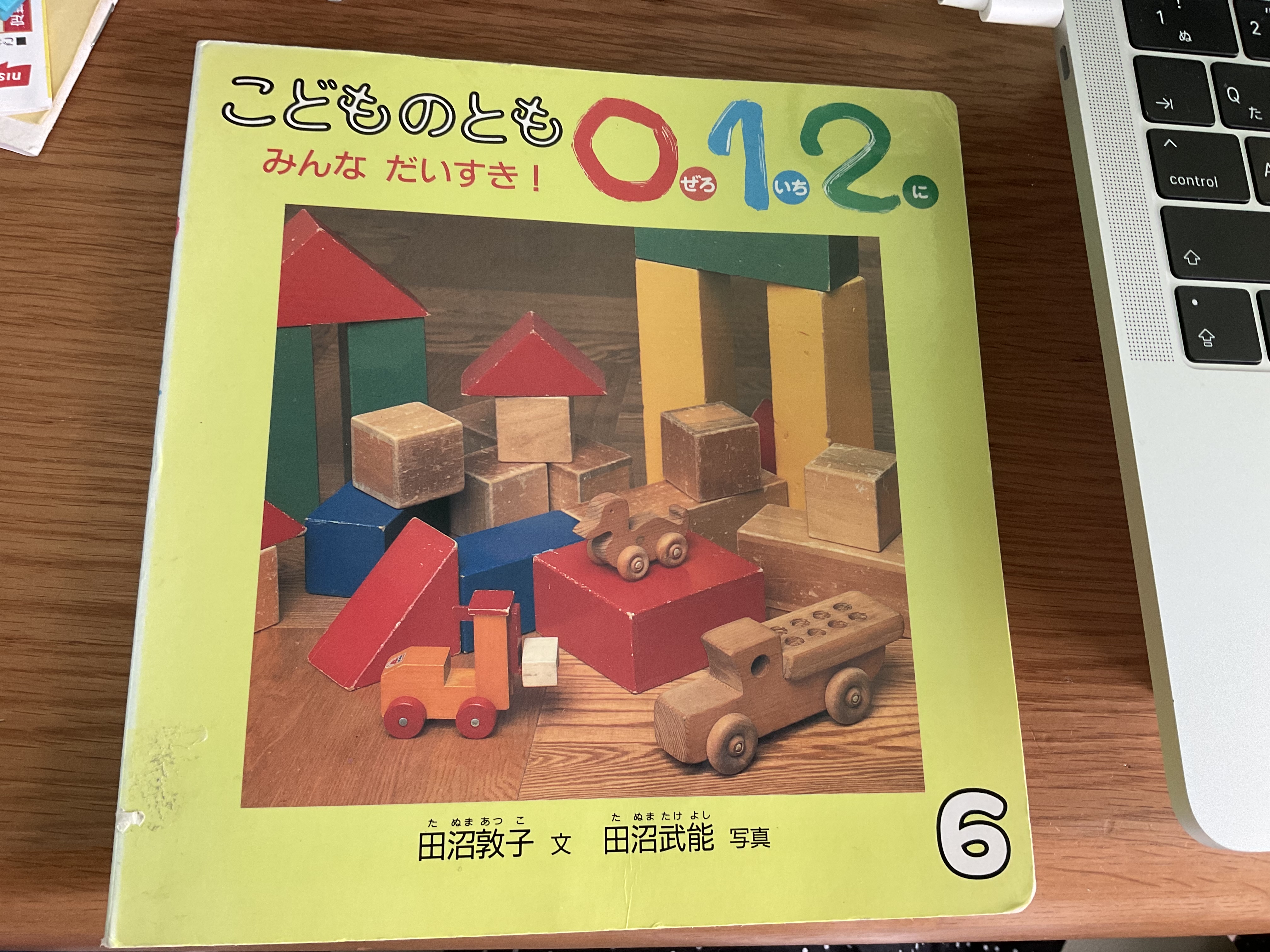

田沼武能さん。確か、「こどものとも」で写真絵本を見て、その名を知った、ように思う。

ああ! あった!

福音館書店の「こどものとも012」シリーズ。1995年6月号の『みんな だいすき!』。

「田沼敦子 文 田沼武能 写真」となっているから。ご夫婦での作品かな?

子どもが生まれたのが、1995年の5月だから。まだ絵本なんて到底読めない、のに。

私もう早々と買ってたんだ!

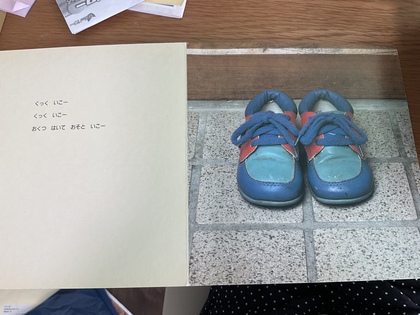

この写真絵本は、子どもの写真は出てこなくて。お地蔵さまも出てこなくて。

子どものおもちゃが次々と出てきて。

ああ、こんなの、あったよね! と懐かしい。

途中で子どもの履いた靴なんかも出てきて。(これはきっとご自分のお子さんの、だ)

最後は子ども用の、キャラクターが描かれたプラスティックのお茶碗とか、お皿とか、コップとか、出てきて。

お話も、「いっぱい たべたよ ぼく もう ねむたい」で終わる。

なんとなく。ほこほこと温かい気持ちになる、絵本。

「こどものとも012」シリーズは、確か1995年4月創刊で。

だから多分、実際に読んであげるのはもっと先になるとわかっていて、買ったんだ。。。

田沼さんの、子どもの写真は知らない、けど。

子どものおもちゃの写真でさえ、こんなにも温かで。

多分。子どもへの目線が温か、だったのだろう、と思う。

…そうか。私たちが「明るい笑顔でお地蔵さまと接していられるのは、戦後日本は戦争をおこしていないから」か。

お地蔵さまって。

もともと、子どもの供養のための、人(?)よね? …そんな風に聞いた、記憶があるけど。

※地蔵菩薩…地蔵菩薩はサンスクリット語でクシティ(大地)・ガルバ(胎内)。

大地のように広い慈悲で人々を包み込んでくださる菩薩様とされている。

仏教では、釈迦が入滅して(死んで)から56億7000万年後に弥勒菩薩が現れ、悟りを開いて人々を救うと考えられている。

しかしそれまでの長い間、人間は六道を輪廻しながら、苦しまなければならない。

六道とは、地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道・天道のことで、地獄道はその名の通り罪を犯した人の落ちる地獄のこと、餓鬼道は思いやりのない生き方をした人間が行く場所で、食べようとしたものはすべて炎に変わるため、飢えと渇きに苦しまねばならない。

畜生道は牛馬と同じ扱いを受ける場所で、修羅道に行った人はいつも怒っており、争いが絶えない。

人間道は私たちが今生きているこの世界のこと。天道は天人が住む場所で苦しみはないが、いつか死がやってきて、六道のどこかに転生せねばならないのだ。

これを救うのが地蔵菩薩だ。日本では平安時代以降、地獄を恐れる風潮が強まり、地蔵菩薩への信仰が庶民にも広がった。

村のはずれに立つ地蔵が六体あることが多いのも、お地蔵様が六道を巡りながら人々の身代わりとなって苦しみを背負ってくださるという信仰からだ。

ああ、そうなんだ。子どものための、というものでもない、らしい。

戦争をおこすと、…そうね、「ああ、かわいいね」という視線だけで、いられない、かもしれない。

心に疚(やま)しさを抱えたら、真っ直ぐに見つめられない、かもしれない。

しかし、昨今の情勢は複雑で。

単に、戦争に赴かなければ、それで戦争に加担していない、とはならないことが。

どこでどんな風に、…望みもしないことに加担していることになるのか、その経路自体、知らされていないことが多くて。

大事なことは、知らされない。

知るように自分で動いていこう、と思った。

昨日は、沖縄の全戦没者追悼式の日で。

テレビ中継を見ながら、亡くなった24万もの人の名を、12日間もかけて読み上げる、その尊さを想った。

人は、数で示される存在ではなく。きちんと、なまえがある存在で。

ひとりひとりの、その名を、呼ぶ。

とても尊い、慰霊の仕方、だと思う。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休