- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

- ジョン・クラッセン 作『ちがうねん』

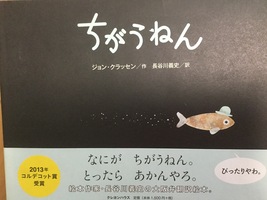

ジョン・クラッセン 作『ちがうねん』

2017/01/20

アメリカの長編アニメ映画、ミュージックビデオ、社説記事のイラストレーターとして活動していたジョン・クラッセンが『THIS IS NOT MY HAT』という題名で2012年に発表した絵本を、日本の絵本作家・長谷川義史が大阪弁で翻訳したものです。クレヨンハウスから同じ2012年に発刊されました。

大きな魚から帽子を盗んだ小さな魚…。逃げていきます…、さて、逃げ切れるでしょうか⁉

絵本の帯には「ぴったりやわ」と言って逃げていく小さな魚に、「なにが ちがうねん。とったら あかんやろ。」という言葉が添えられています。

この絵本は最後の勤務校となった広島県立五日市高等学校の3年生の選択授業「国語表現」で、2014年に取り上げました。屋久島よりもさらに南の「徳之島」出身の新任教員の協力を得て、「徳之島弁」で読んでもらったものを授業で聞かせ、その上で「広島弁で訳す」という課題を出したのです。グループでの作業としました。それで、元の英語版も揃えました。

絵本を開くと、元々のこの本の面白さと同時に、2年半前の授業で生徒たちがキャアキャア喜んで取り組んだ姿が思い出されます。

この教材の前にはちょうど「アナと雪の女王」が公開されていたので、主題歌の翻訳にも取り組ませました。松たか子が歌っていた訳(「ありのままで」)があまり好きでなかったので、わたしならこう訳すけど、生徒はどう訳すだろう? というのをぶつけてみたかったのです。

こういう風に、自分の感性をぶつけてどんな反応が返るか、それが授業の醍醐味でした。「ふふふ…まだまだだね…。」と思うこともあれば、本気で「凄いね!」と称賛したことも数多くありました。私は「凄い!」と思ったらそう表現するので、(逆に? と思ったらそのまま首をかしげるので)、それは教員としては未熟だったかもしれません。でも、自分が楽しめないでいるものを授業として展開しても、生徒も楽しめないのではないか、という思いはありました。だから、「古典」よりは「現代文」とか「国語表現」といった科目を教えるのが好きでした。私自身も意外な発見ができたし、クラスによっても反応が違うので、同じ展開にはならなかったので。そのライブ感が好きでした。

学校という組織はあまり好きではなかったけれど、授業以外は担任業が好きでした。…特に3年生の担任業が好きでした。人生が比較的大きく変わる分岐点に関わらせてもらえることに責任と幸せを感じていました。だから、本当に早期退職するかどうか1年間悩みました。

『ちがうねん』を手に取り、そんなあれこれを思い出しました。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休