- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 折々の言葉

- 人はだれもが一色ではない〜「折々のことば」鷲田清一 #3294〜

人はだれもが一色ではない〜「折々のことば」鷲田清一 #3294〜

2025/01/16

折々のことば。2024年12月16日、金井真紀の言葉。

そうか、人はだれもが一色ではないのだな、と思った。 金井真紀

鷲田清一の解説。

イランを訪れた文筆家・イラストレーターがまず気になったのは、スカーフの着用義務。

きちんと装着する人、申し訳程度のスカーフやフード付き上着ですり抜ける人、チャドルで全身覆う人……。

人びとは、自らの信心や政治信条と世のしがらみや法規とを巧妙に擦り合わせつつ、多様なグラデーションを生きていた。

それぞれに工夫を重ねて。

『テヘランのすてきな女』から。

イスラム社会では。女は髪を覆い、できるだけ顔も覆わなければならない。コーランの教えで。

いっときは。否定された時期もあった、と聞いているけれど。

でも今は。また「イスラム原理主義」が蔓延るようになると。女は学校にも行かせてもらえなくなった、と聞く。

胸が痛む。

「女だから」という制約は。

いつだって、男から。…それから、それに順応した女から。

いつもいつも、ふた方向からの射撃に耐えないといけない。

だけど。「耐える」というより「やり過ごす」術を、女たちは編み出す。

「きちんと装着」から「申し訳程度」まで。

やはり女は強かだ。まあ、そうでないと。「生き残れない」もの、ね。

「生き残る」には。肉体的にも、だけど、精神的にも。

魂が死んでいく、ような経験を。してはならない。

自分で自分の魂が死んでいく、のに手を貸してはならない。何があっても。

魂が死んでしまったら。後には肉の塊が残るだけだ。

そうすると。もう「人」ではなくなる。

どんな風にやり過ごすのか。

その才覚は個々人に任されている。

どこまで、今の自分の周囲の状況は、自分の「やり過ごし」に対して、「寛大」に接してくれるのか。

そのラインの際きわを探りながら、日々装う。スリリングな毎日。

そういえば。

どんな格好をして学校に行くのか、は20代の私の大きな問題だった。

スーツはイヤ。動きにくいし、何より、カッチリと「武装」している気がしたもの。

生徒の前で「武装」するのはイヤだった。

(だから私は、ずっと「化粧」もせずに、口紅だけ付けて教壇に立った。)

だからと言って。ジャージで教壇に立つ、なんてこともイヤ。

ジャージは体育の教員だったら、それが「正装」かもしれないけど。教科の教員の、じゃない。

ついこの前の、昨年11月23日。5年ぶりの平城高校7期生の同窓会。

私は。時たま、赤いスカートや革ジャンスカート、履いていた、らしい。(余り記憶にない。。)

それがキョーレツに印象に残っています…、と言った昔の「男子生徒」がいた。…もう54のオジサンだけど。

ふうん、そうだった、んだ…。

まあ基本、地味な目立たない格好で、学校に行っていた、と思うんだけど。

ときたま、イヤになって「発狂する」、ときの赤や革ジャン風。

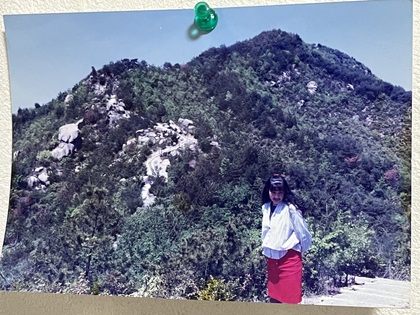

…確かに。赤いスカートを履いた写真、残っている。これは…大台ヶ原に遊びに行った時のものだから。

…確かに。赤いスカートを履いた写真、残っている。これは…大台ヶ原に遊びに行った時のものだから。

てっきり、「休日仕様」だと思っていた。

髪は長めでソフトカーリー掛けてたし、ね。

ふうん。ドキドキしてた「男子生徒」、いたんだ…。

まあ、そう言えば。毎年卒業シーズンになると。ラブレター貰ってた、気がする。

子どもを産んだら。途端になくなった。

私の醸し出す雰囲気が「お母さん」になったんだろう。それはいいことだ。

(子どもを産んでから、もう「発狂」して、赤いスカートも革ジャン風スカートも履くこともなくなった、と思う。)

宇多田ヒカルの「Coloers」が好きなのは。

いろいろ理由あるけれど。

いろいろ理由あるけれど。

「青い空が見えぬなら青い傘広げて。いいじゃないか、キャンパスは君のもの」

そうそう。自分で用意すればいいんだ! と。

でも極め付けは「今の私はあなたの知らない色」で終わる、その終わり方。

「私は私のものよ!」が強烈に感じられて。好き。

どんな風にでも、好きにグラデーション付けたらいい。

その選択はあなた自身に任されている、という教育、やりませんか?

そのための教材開発、授業の組み立てだったら、私、いくらでも考える。

そのための教材開発、授業の組み立てだったら、私、いくらでも考える。

どなたか現場の先生、私とタグを組みませんか? 教科は問いません。 (今日は1700字超え)

画像は、26、7の、平城高校に勤めていた頃の私。(なんか出てきて、思わずピン留めしました。。)

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休