- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

- 発想の柔軟性にびっくり!〜髙野紀子作『数え方のえほん』〜

発想の柔軟性にびっくり!〜髙野紀子作『数え方のえほん』〜

2018/12/06

9月ぐらいから『数え方のえほん』の広告を見かけて、

それが、ひと月もしないうちに、

えらく売れているような広告の「続編」を見かけて、

気になって、取り寄せました。

で、届いたのがこの本。

帯には

「牛は1頭と数えるのに、ひつじは1匹 どうして?」

そりゃあ、デカさの違いでしょ!

と思ったけど、正確なところは知らない。

さて、どんな風に展開されていくのでしょう?

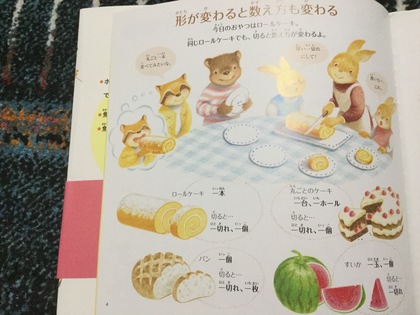

まずは、「形が変わると数え方も変わる」。

“ロールケーキ 1本 切ると…一切れ、一個”

“パン 一個 切ると…一切れ、一枚“

そうね…確かに。

まるのままの時と、切ったときと数え方が変わる。

次に、「容器が変わると数え方も変わる」。

“同じオイルでも…一缶、一びん“

“同じみかんでも…一袋、一ネット、一パック”

…そうだよね。

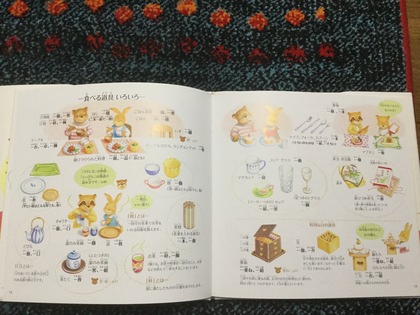

「食べる道具 いろいろ」には、

“お茶 一杯、一服”

とあって、おまけの説明付き。

“「服」は、お茶や粉薬の一回分のこと、お茶などを飲んで一休みすることをいいます。”

…こんなところが素敵だなあ…と。

「着」と「枚」の違いもあったり、

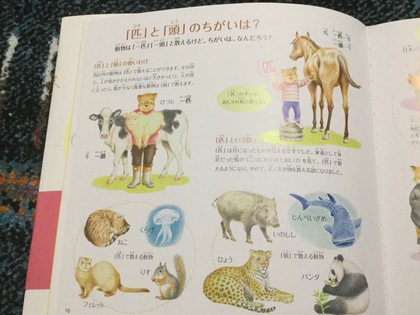

はい! 「匹」と「頭」の違いも出てきました!

やっぱり、“人が抱きかかえられないほど大きかったり、”。

しかし、それ以外にも“人の役に立ったり、数が少なく貴重な動物は「頭」で数えます。”

ふう〜ん、そうか…。

他にも、こんなページも!

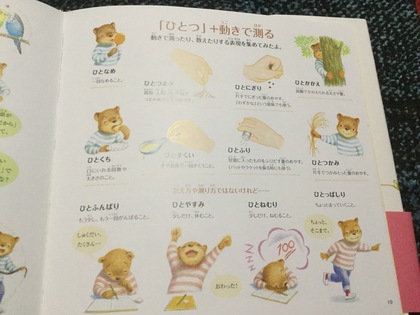

“「ひとつ」+動きで測る”

ひとなめ、ひとくち、ひとつまみ、ひとにぎり、ひとすくい、ひとふり、ひとつかみ、ひとかかえ。

で、ここにも「おまけの説明」が!

“数え方や、測り方ではないけれど…”と断って、

ひとふんばり、ひとやすみ、ひとひねり、ひとっぱしり。

…こんなところが楽しい。

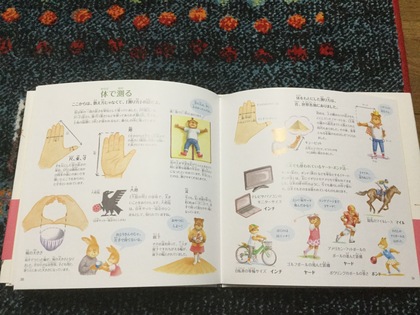

「体で測る」なんてページもあって。

尺(しゃく)、束(つか)、寸(すん)、咫(あた)の説明も。

…束、咫なんて単位、知らなかった。

ましてや、「八咫(やた)」が「八倍の咫」の意味で、

「大きいことをあらわす」なんて!

“八咫烏(やたがらす)は、日本サッカー協会のシンボルとして、知られていますね。”

なんて説明されていましたが、

いやいや、私にとって「八咫烏」は奈良のお酒、なのですよ。

まあ、もともとは、「神さまの使い」だったのですけれど。

これも「おまけの説明」付きで、

“体をもとにした測り方は、昔、世界各地にありました。”

として、インチ、ヤード、フット、マイル、ポンドなどの説明もされています。

単に、これはどう数えるのかを説明するのでなく、

様態によって変化することや、その数え方の発祥まで遡って、という発想が面白い。

久々に、楽しめる本に出会いました♡

あすなろ書房、2017年10月初版発行です。

もう、5刷発行になっていました。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休