沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

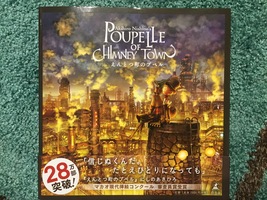

にしのあきひろ作『えんとつ町のプペル』

2017/05/07

会場で用意してあった、「消しゴムハンコ」。

穏やかな時間

2017/05/06

父と息子〜吉野弘の詩「I was born」〜

2017/05/05

ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(5)

2017/05/04

ゲシュタルトのワークショップ〜マイク・リードさん〜(4)

2017/05/03

「マイクはAさんをどのように見ていましたか?」という問いに対して、「Aが自分を見る目とは違った目で見ていた。『客観的』ではなく、『違う視点』で」という答えに対して。

昨年の時点だったら、おそらく私は「客観的」と「本人が自分を見る目とは違う視点」の違いがわからなかったと思います。マイクにとって「客観的」とは、自分を相手に介在させないで見ている見方、相手とはキョリを置いて「観察」しているような見方、なのではないかと私は感じています。

それに対して、「違う視点」とは、相手の痛み、悲しみを受け止める「関わり」を持ちながら、けれど、その「痛み」「悲しみ」の出どころとは異なる相手の在りようの可能性に視点を当てる、在り方なのではないかと。…う〜ん、説明が難しいですか?

Aさんは、○○という見方を自分に対して、していた。そこから「悲しみ」も「苦しみ」も生じていた。それに対してマイクは、Aさんの「悲しみ」「苦しみ」を受け止めながら、△△という見方を示し、そうすると、Aさんにどんな気づきが生まれるかを共にその場にいて待っていた、という方がわかりやすいでしょうか?

その時「間主観性」ということが少し分かった気がしたのです。相手との「関わり」を感じさせない「客観的」とは異なる在り方としての「間主観性」。…この場合、「待つ」というのがとても大切です。Aさんのペースで「待つ」ということ。

さて、2日目。

ワークに入る前の「チェックイン」で、「行動は『図』、意識は『地』。タイムラグがあるから、無理に行動を変えていかなくても良いという気になった」との発言に対して、マイクはこのように応じました。

「行動のみならず、味わってみる、体験する(ことが大切)。あっという間にさっさと終わるのではなく、だからといってやり直せと言っているわけではないですよ。何かをする時の時間のかけ方を自分で意識すること。おそらくは、何かを素早くやってしまうと、味わうことから遠ざかる」

「『時間をかける』と『時間を無駄にする』とは違う」

次に、前日のワークを終えての質問の受付がありました。

1 「ゲシュタルトって何?」という問いにマイクなら何と答えますか?

ゲシュタルトというのは、「セラピーへのアプローチ」であり、「癒しへのアプローチ」でもあり、「人間としての成長へのアプローチ」である。中には人生そのものという人もいます。

ゲシュタルトは意識を高めるために注意を払うこと、注意を払うのは、人と人との間に起こっていること。そしてそれぞれの人が、それぞれの世界を持っていて意味付けしている。そのことが成長を助ける、あるいは阻止してしまう。いずれにせよ、ゲシュタルトは二人の人間同士の間に起こっていることに注意を払う。

ゲシュタルトはプロセスに焦点を当てている。そのプロセスはゲシュタルトの形においての「完結」することに焦点を当てている。ゲシュタルトセラピーでは、「解決」に縛られていない。「完結」とはプロセス。

(「癒し」と「セラピー」がどう違うのか? という追加質問を受けて)

マルティン・ブーバーの哲学に基づいている。「出会いによって癒す」「癒しは出会いによって生まれる」。セラピーは「完結」すること。

世界を創り上げるということの基本的な概念(fandamental concept)は、「図」と「地」、そこで新しい「図」が生まれるということ。(人に)興味を持てば持つほど、あなたの人への接し方は固定概念から解放される。そうすると、可能性が広がる。それはあなたのニーズが満たされることでもある。

2 どうして「ゲシュタルト・セラピー」は「ゲシュタルト・サイコセラピー」と言わないのか?

ゲシュタルトが個人だけに適応するのでなく、夫婦、家族、グループ、組織…に適応するものだから。(※少し分かりづらいのですが、マイクの捉えは、個 or 集団というもののようです)

3 昨日のワークで、「不安を持っていることに対してリスペクトする(認める)と言われたのに対して、半分は理解できた。不安を持つことで成長できることは理解しているが、しかし不安を感じると、「今、ここ」にいられなくなるのではないか?

それはそうだと思いますよ。未来に意識が行く、(それは)未来において役に立つかもしれない。(けれど私は)「あなたの不安」があなたの思うほど役に立っているか、疑問だと感じた。あなたの不安はあなたが現在に留まることを阻止している。それはなぜだろう?

「不安」は私たちが世界を創ることの要因となっている。私が言っているのは、あなたが「今、ここ」にいることに不安を覚えるということ。(※「不安を感じる」から、「今、ここ」にいられなくなる、ではなく、「『今、ここ』にいることに不安を感じている」ということか?)

今日でまとめ終了と思っていましたが、長くなりましたので、続きは次回。

画像は、昨日の朝の杏樹(アンジー)との散歩で見つけた、ハナミズキの蕾。こんな風にして花びらが開くのですね。…知らなかった。

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

完璧な選択なんてない〜「折々のことば」鷲田清一 #3103〜

折々のことば。2024年6月1日の山口雅俊の言葉。「完璧な選択なんてない だからとりあえず選ぶ とりあえず選ば

完璧な選択なんてない〜「折々のことば」鷲田清一 #3103〜

折々のことば。2024年6月1日の山口雅俊の言葉。「完璧な選択なんてない だからとりあえず選ぶ とりあえず選ば

-

大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜

折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、

大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜

折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、

-

いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜

折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド

いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜

折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド

-

放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち

「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語

放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち

「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休