- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- アロマオイル

- ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(1)

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(1)

2017/07/28

昨日は、ナード・ジャパン認定校メディカアロマまで、レッスンを受けに行きました。

およそ月2回ペースです。

昨日のテーマは「異性体」。

「異性体」とは、「分子式が同じで構造が異なる化合物」のこと。

芳香分子の異性体では、香りや作用が異なってくるそうです。

芳香分子に関係する異性体は、「構造異性体」と「立体異性体」。

「構造異性体」とは、「同じ分子式を持ちながら異なった構造式で表される化合物の関係」。

「構造異性体」の中でも、「官能基が結合する位置や二重結合の位置の違いによって生じるものが「位置異性体」。

例として、「α−ピネン」と「β−ピネン」が挙げられていました。これは、二重結合の位置が違うものです。

「立体異性体」とは、分子が三次元構造のために存在するもので、そのうちの「幾何異性体」は「C=Cの両側に結合する2個ずつの原子または原子団が、それぞれ同一でない場合に生じるもの」だそうです。

C=Cを結んだ線に対して、同じ原子または原子団が同じ側にあるものをcis(シス)体、反対側にあるものをtrans(トランス)体と呼びます。

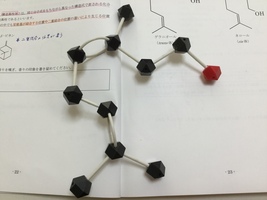

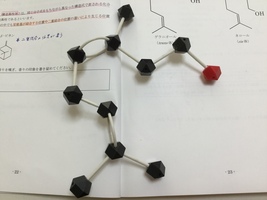

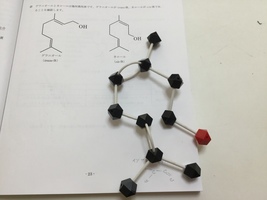

模型で作ってみました。

trans体。(ゲラニオール)

cis体。(ネロール)

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

一般的にcis体の方が、「良い香り」とされているそうです。

…しかし、こんなグッズが売っているんですね。

ホント、化学の授業みたい…。

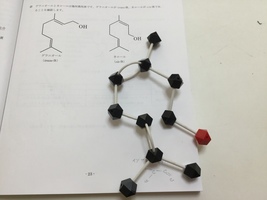

「立体異性体」のうち、もう一つ、芳香分子に関係するものがあって、それが「光学(鏡像)異性体」。

芳香分子ではテルペン系に特有の異性体です。

「不斉炭素原子(=炭素原子に結合する原子や原子団が4つとも異なる炭素原子)の存在により生じる異性体」で、互いに鏡に映したような関係になります。

たとえて言えば、右手と左手の関係。

モノテルペン炭化水素のリモネンを例に説明されました。

d−リモネンは、旋光度が右回り(時計回り)で、+に帯電。l−リモネンは、旋光度が左回り(反時計回り)で−に帯電。

d−リモネンの固有作用は、肝臓強壮作用、腎臓刺激作用、蠕動(ぜんどう)運動促進作用、血圧降下作用がありますが、l−リモネンには、固有作用はありません。

d−リモネンが多い精油は柑橘系で、レモン、オレンジ・スイート、ベルガモットなどです。

逆にl−に固有作用がある例としてはl−メントール。モノテルペンアルコール類です。

l−メントールの固有作用には、血管収縮作用、鎮痛作用、肝臓強壮作用、筋肉弛緩作用があります。

l−メントールが多い精油は、ペパーミントです。

あとは、「極性」の話。

共有結合している分子内に電気的な偏り(電荷の偏り)があるもの、イオン化していたり、水酸基(OH基)が多くて水に親和性のあるものを「極性がある」と言い、極性がないものを「無極性」と言うそうです。

一般的に、極性のあるもの同士、ないもの同士は混じりやすく、極性のあるものとないものは混じりにくいようです。

メ一杯、化学のお勉強、でした。

画像は、富良野の富田ファームで見かけた、ハンギングバスケット。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休