- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- ゲシュタルト療法

- 学術研究発表〜JAGT日本ゲシュタルト療法学会 第9回学術&ワークショップ大会in篠栗(2)〜

学術研究発表〜JAGT日本ゲシュタルト療法学会 第9回学術&ワークショップ大会in篠栗(2)〜

2018/07/16

初日の日程は、午後から「学術研究発表」となっていました。

お二人の発表があり、お二人とも、病院で医師の診察を受けているクライエントを対象とした、いわば「重い症例」を扱っていらっしゃいました。

一人1時間の枠の中で、質疑応答の時間もあったのですが、私は何かもやもやとしたものを感じながら、それが何なのかがつかめずにいました。

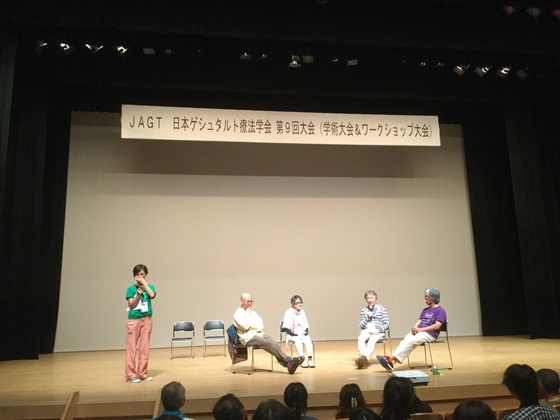

次の「Let’s CFO〜スーパーバイザーの背中から学ぶゲシュタルト〜」という企画で、4名のスーパーバイサー同士が壇上で、「CFO」をされたのを見て、何か、ほっとするものを感じ、一体それは何なのだろうと思いました。

壇上で繰り広げられているCFOは、まさしくゲシュタルト!と感じられて。

それは、ファシリテーターが丁寧にクライエントに付きながら、共にワークを進めている感じで。

ああ、そうか!と思いました。

さっきの研究発表では、ファシリテーターの姿が立ち上がってこなかったから、腑に落ちなかったんだ!

特に最初の発表では、強い希死念慮を持つような重い病理を抱えるクライエントには、診断的理解としてアセスメントが必要である、との主張がされていた。

さらにそこから、ワークショップに来るクライエントの病理の重さは分からないから、どんな場合にも診断的理解としてのアセスメントが必要であるとの主張だった。

丁寧にクライエントの状態をみる必要がある、との主張にそうだなと思いつつも、何か釈然としないものが残るのは、…言ってみれば、クライエントが「クライエント」ではなく「患者」としてしか立ち上がって来なかったから。

少し前から最相葉月の『セラピスト』(2014年刊)を読み始めたのだけれど、「クライエント」に関して、次のような記述があります。

「ロジャーズの功績で目を瞠(みは)るのは、その著『Counseling and Psychotherapy』で、医師とカウンセラー、患者と相談者を区別することなく、「セラピスト」「クライエント」と呼んだことである。(『カール・ロジャーズ入門 自分が“自分”になるということ』)。とくに、「クライエント」というネーミングは画期的だった。職業相談や教育相談で行われるカウンセリングは、ロジャーズに出会う前の友田不二男が母親の面接で行なっていたように、相談に対してアドバイスや指示を与えることが中心であり、それでは自分で解決する力を奪うことになりかねない。人は本来、自分の問題は自分で解決する力をもっているのだから、相談者が主体であるべきだと考え、自発的に依頼した相談者という意味で、「クライエント」という言葉を使用したのである。」(p、105)

「クライエント」という言葉に込められた思いというのは、「自発的に依頼した相談者」である、と。

だとすれば、まさしくゲシュタルト療法でいう「我-汝」の関係である。

その立ち位置で始まるのがゲシュタルト・セラピーだという認識でいたし、そして、見せていただいたCFOはまさしくそのことを思い出させてくれるものだった。

翻って考えるに、研究発表で「クライエント」と称されてはいたものの、どうも「患者」としてしかその姿が立ち上がらなくて。

研究発表を聴いていた時には混乱していたけれど、ようやく気を取り直した私はそのことを指摘すると共に、ファシリテーターを務められた方に質問したのでした。

「何か、ファシリテーター側にも『変容』は起きましたか?」と。

もちろん、クライエントと同じような変容が起こるとは思っていなかったけど、…なんだろう…、「我-汝」の関係である限り、クライエントに「変容」が生じたなら、ファシリテーターにもなんらかの「変容」、「変容」とまでいかなくてもなんらかの「気づき」が生じるような気がして。

そのスーパーバイサーは、もうそのような微細な変化を心に留めているような「域」ではなかったのか、「変容が生じることはなかった」とお答えになりました。

…私の言葉の使い方も悪かったですね。

「変容」という言葉は重すぎて、意図が伝わらなかったと思われます。

「変化」「気づき」という言葉で表現すればよかったと、今、思います。

百武正嗣さんのゲシュタルト・ワークで、そんなアセスメント(テスト)をせずとも瞬時にワーカーの状態を見抜き、「今回のワークはここまで」と線引きされているのを何度も見ました。

「ゲシュタルト療法には、アセスメントによる『診断的理解』が必須である」とする今回の研究発表は、ゲシュタルト療法の根幹に関わる大きな問題が含まれていると私は思います。

熟達していないファシリテーターが補助としてアセスメントを用いるのはありだとしても、必須であるとした時に生じる、「我-汝」の関係であり続けられるか、が問題になってくる気がします。

アセスメントという方法に依らなくても、ファシリテーターは全身で、全存在で、相手の状態を「見抜く」必要があるのではないでしょうか?

そういった「自己のありよう」を作っていくのがファシリテーターの道だと理解していた私には、違和感の残るものとなりました。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休