- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- ゲシュタルト療法

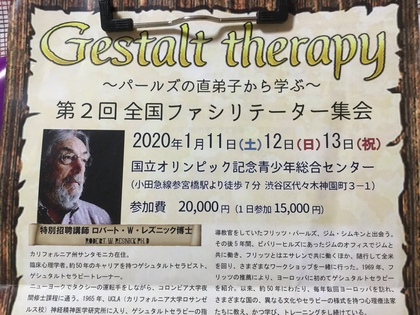

- 対話を拓く〜第2回全国ファシリテーター集会でのロバート・W・レズニック博士の1日セッション(1)〜

対話を拓く〜第2回全国ファシリテーター集会でのロバート・W・レズニック博士の1日セッション(1)〜

2020/01/12

第2回全国ファシリテーター集会が1月11日から始まりました。

今回のプログラムの目玉は、パールズの直弟子だった、というロバート・レズニック博士の1日セッション。

チラシから、そのプロフィールを転載します。

カリフォルニア州サンタモニカ在住。

臨床心理学者。

約50年のキャリアを持つゲシュタルトセラピスト、ゲシュタルトセラピートレーナー。

ニューヨークでタクシーの運転手をしながら、コロンビア大学夜間修士課程に通う。

1965年、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)神経精神医学研究所に入り、ゲシュタルトセラピーの指導教官をしていたフリッツ・パールズ、ジム・シムキンと出会う。

その後5年間、ビバリーヒルズにあったジムのオフィスでジムと共に働き、フリッツとはエサレンで共に働くほか、随行して全米を回り、さまざまなワークショップを一緒に行った。

1969年、フリッツの推薦により、ヨーロッパに初めてゲシュタルトセラピーを紹介。

以来、約50年にわたり、毎年数回ヨーロッパを訪れ、さまざまな国の、異なる文化やセラピーの様式を持つ心理療法家たちに教え、かつ学び、トレーニングをし続けている。

私は、初日に1日セッションを受けました。

まずは、レズニック博士のライブセラピービデオ全9巻のうちの、第1巻を視聴し。

それは「ゲシュタルトセラピー理論紹介」でした。

5名の方の尽力による字幕付きで。字幕監修は岡田法悦さんでした。

最初にレズニック博士から、「私のやり方が全てではない。みなさん自身のやり方を模索してください」との言葉があり。

また、「ゲシュタルトセラピーの仕事は、『自由な選択の復活』である」との言葉があり。

視聴後の感想および質疑応答の際の、レズニック博士の言葉を拾っていきます。

◯「自己調節」とは自分だけのことではない。自己調節は常に状況と共にある。

◯フリッツは怖い人だった。ソフトでもあり、頑なでもある。いつ、どうであるか予測がつかない人だった。

◯ローラは社交的過ぎ。フリッツは社交的でなさ過ぎ。二人ともがプリマドンナのようで、だから一緒にはいられなかった。

◯元々は、何らかのニーズから生まれた、その組織の在りようだが、一旦組織されてしまうと、ニーズや目的より、「組織を守る」ことの方が大事になってくる。性格も同じ。環境が変わっているのに、その組織的なものを守る方に動く。

◯変化は水平線のレベルで起きている。そこで働く人は変化を起こすことができる。

◯1960年代にも「愛着」の問題は多く語られた。「人とどういう風に関わって、しかも、どうやって自分を保つか」という問題。「接触する」ということと「引きこもる」ということの両方が大事。接触ということだけにいると、無境界状態になり、引きこもることだけにいると、孤独になる。

◯無境界が悪いわけではない。無境界になれない子どもはパニックになる。行ったり来たりできればOK。

◯今のアメリカは診断的になっている。◯◯という名前を付けると、小さな箱の中に入れ込んでしまい、「人」を見失う。つまり、その箱からはみ出したものが見えなくなってしまう。名付けられた、閉じ込められた箱に対し、人は大きかったり小さかったり、する。

◯「違い→気づき→選択」というプロセス。「気づき」とは感覚的、感情的なもの。「考え」であっても、違いからしか生まれない。

◯人との「違い」に恐怖を感じるクライエントに対して、どう対応するか。「違いが怖い」が図になっている。その人が「違い」にどんな意味付けをしてきた歴史があるのか? その、図と図のつながりを見る。セラピーをやるやり方そのものが、実はセラピーなのだ。

◯相手に合わせるフリをするクライエントに対して、どう対応するか。自分を殺すことで、何を得ているのか? 「その恐怖って何ですか」と聞く。

9本のビデオの3本目、「帰郷」の視聴後の質疑応答時のレズニック博士の言葉。

◯ゲシュタルトセラピーの美しいところは、人を変えようとしないところ。妨げが、私と彼との間の「橋渡し」となる。妨げそのものとコンタクトする。タッチして、受け止めてくれた時には、いいなと思う。コンタクトがゴールではない。

◯カール・ロジャースは素晴らしい人だと思うが、ロジャースの「傾聴」と私のいう「対話」は違う。対話というのは、クライエントから聴いている側が、クライエントからの影響を伝えることで成立する。ロジャースは素晴らしかったが、ロジャースの方からはクライエントの方には行かなかった。

◯対話(ダイアローグ)は、自分が今どういう状態でいるかということを伝えるもの。クライエントとセラピストが、全く同じだということはないので、孤独である人が、出会い、見られ、受け止められる、という体験をする、という、実存的な可能性が拓かれる。「二人である」という関係でない場合には、そのような体験はできない。

◯どういう風に「気づき」を得るかという方法はたくさんある。

◯対話の中で、「コンタクトする」「表出する」という体験の中で、「最初に感じること」が、コンタクトの大切なこと。怒りであったり、悲しみであったり、最初に浮かんだものを伝えるというのが、コンタクト。表面的な「会話」はカンバセーション。

ここまでが、9時半から12時45分の午前の部。

長くなるので、続きは次回。

私は…何より、「対話」を生み出そうとされる在りように心打たれました。

昨年末の、私を取り巻くいろんな「できごと」は、「対話」を持とうとする私と、そうではない在り方との齟齬から生まれたものだという認識があったので。

画像は、ファシリテーター集会のチラシ。

関連エントリー

-

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

映画「ネタニヤフ調書〜汚職と戦争〜」

もとはと言えば、別の映画を観にいって、そこで手にした映画のチラシ。ネタニヤフって誰だっけ? え? イスラエルの

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

「聞く耳があって初めて聞こえる〜「折々のことば」鷲田清一 #3523〜」

折々のことば。2025年11月18日の最相葉月の言葉。聞く耳があって初めて聞こえる。聞き始めると聞かずには居ら

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休