沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

ボイスアート

ボイスアートの時間

2017/07/07

一昨日は、まやはるこ先生のボイスアートの日でした。

第1・第3水曜日に1時間半のレッスンがあり、「私が私に還る時間」として、私はゲシュタルト療法のワークと共に、何より大事にしています。

「お辞儀呼吸法」から始まって「ハー声呼吸法」に移り、ゆっくりと自分の息を聴いていきました。

自分の息にだけ注目していくと、不思議と心が落ち着いてきます。

私が私でいることが認められているんだということが、自然と自分に分かってきます。

こんなに穏やかな気持ちでいられるのなら、もう何も要らない、とさえ思います。

「ゆっくりと自分の息を聴く」。それだけで満たされていきます。

「前回から今日まで、どんな時間でしたか?」

まやはるこ先生に促されて、最近、行き来が途絶えて40年以上になる従妹からメールが届いた話をしました。

それは、従姉妹と私が仲違いしたのではなく、親同士が仲違いして、行き来が途絶えていただけで。

私は従姉妹に何ら悪感情は抱いていなかったのですが、従妹もそうみたいで、名乗らなければ結婚改姓でわからなかったでしょうに、私のホームページの「メルマガ登録」に、わざわざ名乗ってくれたのです。

私が母に感じる「しんどさ」も、従妹がその母に感じる「しんどさ」と共通するものがあるようで、「やっぱり同じ親に育てられているから共通するみたい」と従妹も言っていました。

私のコラムの「母シリーズ」を読んで、あ、同じや、と思うそうな。

…しんどかったね…Rちゃん。だって私たちの母たちはどこまでいっても「自分が一番大事」で。

従姉が、乳癌になった時も「私の面倒は誰が看るのか」と言ったそうだから。

でも、わかる気がする。…言いそうだよね。

私の母も、私があまり甲状腺癌の検診に行かないものだから、「なんで?」って聞いてきて「まあ、Kも大きくなったから、10年前と状況が違うから、いつ死んでもいいかな、と思ったりして…」と言うと、血相変えて「あんたは私を看る義務がある!」とのたもうたんですから。

私は即座に「義務なんてないよ。生きている間はしょうがないなと思うけど。死んだら知ったこっちゃない!」と言い放ってしまって、母はショックを受けていました。

まあ…私も大人気ない、と思うのですが。

もうちょっと「まあ、しょうがないか」と受け入れてあげても、と頭では思うのですが、積年の苦しい思いをしてきた私のインナーチャイルドが許さない。

何をバカなことを言ってる!と反応してしまう。

…まあ、このところが私の課題です。

北海道も…別にわざわざ研修を受けに北海道まで来なくても、秋に神戸であるのですが、ひとりの時間が欲しかったのです。

私は子どもと二人で暮らしてきて、その上、子どもが高校の時は寮に入ったので、3年間丸々ひとり暮らしを満喫して、…で、時折、「帰る時間」が決められている生活に息苦しさを感じてしまう。

という話をしたら、先生は「1週間でも2週間でも行ってきたらいいのよ。自分に必要なんだから。」とおっしゃいました。

そうね、本当は1週間ぐらい北海道に行きたかった。

でも、4日が限度かな、って。…いえ、母の、ですけど。

ボイスアートが終わった後のみんなで食事!というのも、私は楽しみで。

これは、定着させました。「この日は夕飯要りません」というのと「杏樹(アンジー)のお散歩よろしく!」というの。

…そうね。アンジーが淋しがるのは、ごめんねと思うけど。

その日、食事を終えてさよならする時に、私は先生にハグして欲しくなって、お願いしました。

「行っておいでね。楽しんできてね。」そう言って送り出していただきました。

私はやっぱりまや先生に母を感じるなあ…と思ったことでした。

画像は今朝の旭川の夜明け。4時28分に撮ったのですが、既に日は高かったです。

幸せをおすそ分け

母校訪問

2017/07/06

一昨日は、台風が近づく中、20年以上ぶりに母校を訪れました。

卒業してから訪れたのは、その、20年ぐらい前の一度きりで、その時は実家が引っ越すというので、置いてあった本を何とかして欲しい、と母に言われ、「復刻版 漱石全集」と「堀辰雄全集」を図書室に寄付しに来ました。

なぜ、母校に寄付したかというと、その全集は、高校に通っていた頃に買ったものだからです。

高2の終わりから高3にかけて。

堀辰雄全集は毎月届いて全6巻(…だったと思う)で、「漱石全集」は新書のように小さいサイズで毎月2冊ずつ。

堀辰雄全集を買い始めてしばらく経って「漱石全集」を買い始め、月5000円の小遣いが足らなくなりました。

思い余った私は、つい「バス定期代」に手を出し、半年、バスに乗らずに歩こう!と決心したのを覚えています。

大安寺から法蓮町まで、ちょっと時間かかるけど、歩けない距離ではない。

で、徒歩通学を始めて2、3ヶ月経った頃、私を見かけた近所の人が母に「偉いねえ、歩いて学校に行くなんて…」と言ったらしく、母から「定期代はどうしたの⁈」と咎められました。

本を買った、というと呆れられて、黙って新たに定期代をくれました。

まあ、私としたら、「堀辰雄全集」と「漱石全集」がかぶるのは、2ヶ月ほどなので、それを凌げばなんとかなる!と思ったのです。

「堀辰雄全集」は、高1の時に一緒にいた人が好きだった作家で、…高2になって別れてしまったので、という私の「未練」でした。

「漱石全集」はこれは本当に私が欲しいと思ったものでした。

というような経緯がある「全集」だったので、未練から買った「堀辰雄全集」はもう要らないし、「漱石全集」は高校生で読みたい人もいるかもしれない、と思って母校に持って行ったのでした。

古本屋に売る選択肢はなかったです。

…多分、思い出の本たちは、その時過ごした場所に収めたかったんだと思います。

小一時間、3年先輩であられる校長先生とお話しし、帰りに図書館(別の建物になっていました)に寄ったのですが、あいにく開架にはなくて、書庫かもしれないと言われました。

…ちょっと残念でした。

まあ、仕方のないことですが。

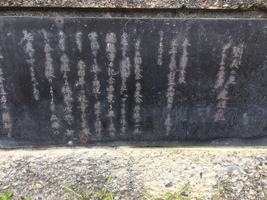

そのあと、中庭に行って、ソクラテスとプラトンが対話している立像を見ました。

横に付けられている碑の「解説」を読んで、「アテネの学堂」という名前だったんだ! と発見しました。

まあ、思い出に浸るのはあまり好きではないので、また当分、母校には行かないと思います。

図書館には七夕飾りもあって、ちょっとほのぼのしました。文芸部の冊子があったので、最新号を頂いて帰りました。

絵本の世界

さかさま世界の住人は…〜安野光雅作/絵 『さかさま』〜

2017/07/05

サンケイ児童出版文化賞受賞作品、厚生省中央児童福祉審議会推薦図書、と裏表紙にあります。

…確かに、確かに。

うふふ。最後の最後まで気を抜きません。この姿勢が好き!

1969年にこどものとも発行で、1981年に「安野光雅の絵本」としてハードカバーで福音館書店から出ています。

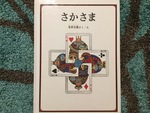

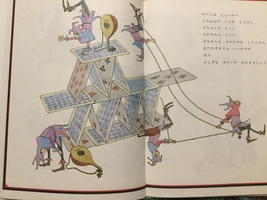

「わたしは じょーかー

とらんぷの じょーかー

とらんぷの くには

さかだちの くに

さかだちの くにで

しーそーに のると

こんなふうに なるのです」

おお、いけません。

1981年に買った時と違った風に読めて来ます。

トランプの国? アメリカ?

「報道機関をノックアウトさせている図」を動画投稿していた、トランプ大統領?

まさか、だけど、「逆さま」世界、なんだよね。…やっぱり。

そうか…。安野光雅は、四半世紀先がお見通しだった? …訳ではないでしょうけれど。

「わたしは じょーかー

とらんぷの くにの どうけし

ぶらんこも とくい

さかだちも とくい

みなさんも さかだちを してごらん

またのぞきでも いいのです

ほら

ふしぎな せかいが みえるでしょう」

…確かに、確かに。

遊びで政治をやられたら、たまったものではないですわ。

それに追従していく輩が、ね。これまたいるので、困ったもの。

あ、そんな風に読むことを強要してはいけない。

あくまで私見。…そうそう、その自由度は確保しなきゃ。

最後、裏表紙はこんな風。

うふふ。最後の最後まで気を抜きません。この姿勢が好き!

幸せをおすそ分け

和もの💜LOVE

2017/07/03

一昨日、京都文化博物館に出向く用事があって、帰りに館内に開設された「京都 楽紙舘(らくしかん)」でしばし足を止めてしまいました。

箸置きもね、沢山あるのでもう要らないようなものなんだけど、今度、ゲシュタルト仲間のともこさんとお泊り酒盛り(?いやそんな、呑めないぞ…)する時にいるからさと自分に言い訳して、つい。

思わぬ散財をいっぱいしてしまったのでした…。(懺悔が終わったら、またしでかしそうだな…。)

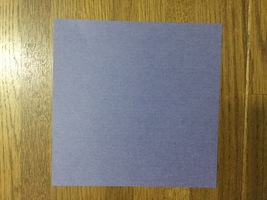

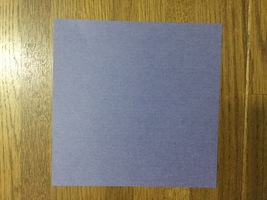

ちょっと抑えた色合いの可愛い小物が展示してあって…「和紙 おりがみ 日本の色」で作れますとありました。

しばし見入って、「和紙おりがみ 日本の色」の「代表色特選集(1)」というのを買いました。

解説には「日本の伝統の色といわれるようなもののうちから、特に代表的なものを選んでみました。

和紙特有のやわらかな暖かさが感じられる12色です。

この表の順序に重ねてありますので、色の名前を確かめながらお楽しみ下さいませ。」とありました。

その12色とは、「1 銀鼠色、2 橡色、3 半色、4 梅鼠色、5 枯色、6 鶸茶色、7 楊梅色、8 鴇色、9 緋色、10 若紫色、11 藤紫色、12 藍色」。

読めますか?

「1ぎんねずいろ、2つるばみいろ、3はしたいろ、4うめねずいろ、5かれいろ、6ひわちゃいろ、7やまももいろ、8ときいろ、9ひいろ、10わかむらさきいろ、11ふじむらさきいろ、あいいろ」だそうです。

…私は、緋色、若紫色、藤紫色、藍色しか読めませんでした。

若紫色って、『源氏物語』に若紫の巻があるのですが、そうか…こんな色なんだ…とちょっと感動。

明らかに、藤紫色とは違いますね。

本当は、自然光で撮った方がいいのですよね。…今はまだ夜明け前なので。

それ以外にも、「京都の竹専門店の職人が、天然竹を手彫り仕上げした箸置き」なるものも売っていたので、思わず2つ買ってしまいました…。

箸置きもね、沢山あるのでもう要らないようなものなんだけど、今度、ゲシュタルト仲間のともこさんとお泊り酒盛り(?いやそんな、呑めないぞ…)する時にいるからさと自分に言い訳して、つい。

そうそう、もうすぐ七夕だし…、と笹もないのに、七夕飾りパーツを買ったり…

思わぬ散財をいっぱいしてしまったのでした…。(懺悔が終わったら、またしでかしそうだな…。)

それにしても、何か妙に、和モノに魅かれるのです。

ミュシャとか、そういった装飾系の強いものが昔から好きだったけど、それに加えて、和モノもいいなあと。

お家は和風建築に住みたいなとつくづく思います。多分…洋風建築に飽きたのでしょうね。

妙に畳が恋しかったりする。

今のお家はハウスメーカーのものなので、和室も何か胡散臭い。

ちゃんとした和室でない気がする。…とまあ好き勝手言っていますが。

ちっちゃくていいんだけど、ね。一本筋の通った和風がいいな。

そう考えると、京都っていうところは、小物にも神経が行き届いていて、さすが、と思わされます。

画像は、「半色」の和紙おりがみに、「ちぎり絵パーツ」を乗せてみたもの。

糊付けして、壁に飾ろうかなと思っています。

アンジーとの暮らし

「ドッグサロン そら」

2017/07/02

一昨日は、杏樹(アンジー)のトリミングの日でした。

ほら、こんな感じで。

なんて可愛いんだろう!…ああ、「親バカ」全開になってきたので、このくらいでやめます。

トイプードルって本当に全く毛が抜けなくて、それは一緒に家の中で暮らしていく上でとてもいいことなんですが、その代わり、毛が伸びるのが早い。

月1回の美容室は、ちょっと家計的に痛いので、1ヶ月半ごとの美容室。

トイプードルは一番価格が高い方。…なのです。

アンジーの美容室は「ドックサロンそら」さん。オーナーが、お空がお好きだそうで。

で、私、ここの美容室、散歩していて見つけたのです。

生駒駅の南側に「軽井沢」というちょっと坂が急な一帯があるのですが、その入り口付近の場所を見に行ったことがありました。

周辺を歩いていて、「ドッグサロンそら」の立て看板を見つけました。

…あまりよく覚えていないのですが、その看板横にチラシが取れるようにしてあったかなにかで、とにかく、チラシを持って帰って、そのチラシをよくよく見て、ちょっと行ってみよう!と思ったのでした。

ホントねえ、「犬も歩けば棒に当たる」というけれど。

「私も歩けば、ドッグサロンに当たる」な訳です。

で、綺麗にしてもらった後に、どこのドッグサロンでもお写真を撮ってくれるのですが、それがここで撮ってもらった写真は、これまで見たことないぐらい、目線バッチリな、写真。

そのお写真は感動的なぐらいで、私、いつぞやはどんな風にして撮っているのか見せて貰いに、早めにお迎えに行ったこともあるのです。

まあ、どこのワンコも、ママがお迎えに来るとそわそわして、あまりいいお写真にならないみたいなんですが。

ごく普通にスマホで写真撮影、でした。

でも、なんというか…ちょっとしたワンコの表情撮るのがお上手、と思います。

きっと、ワンコに限りなく愛情あるんだと思います。

…だって、それだけよく見ているってことですものね。

ほら、こんな感じで。

また、こんな風にも。

なんて可愛いんだろう!…ああ、「親バカ」全開になってきたので、このくらいでやめます。

赤いバンダナは、…広島での最初の友達が「あしたのジョー」が好きで、車にも「ジョー」って名前つけて(車に名前つけてる人、初めてでした…)、ソックスは当然「赤」だったので、それになぞらえて。

赤のバンダナってあまりないみたいで。

ちょっと困っていらっしゃったので、そろそろ「もう赤でなくていいよ」とお伝えしようと思います。

画像は、6月のレイン・ドロップの中のアンジー。足元の紫陽花がおしゃれです。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休