沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

フォーカシング

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(3)

2017/08/01

前回は、アニマル=クロッシングというペア・ワークが私の中でどのように進行していったか、についてレポートしたところで終わりました。

そのペア・ワークを終えたところで、次の「デモ・セッション」に入る前にフォーカシングについての説明がありました。

フォーカシングでは「凍りついた全体性」という言い方があり、それは「構造拘束」を意味する、と。

(「構造拘束」という言葉自体が馴染みのないものだったので、調べてみたら、ジェンドリンが1961年に、「2つに分類される体験様式」の1つである、とし、それぞれが精神健康に異なる影響を及ぼす、としたもの。

「ネガティブな体験内容が反復し、暗黙の機能が停止している様式」と定義される。ちなみにもう一つは「過程進行中の体験様式」)

ゲシュタルト療法で近い概念は「凍りついた炎」。

以下、ゲシュタルト療法とフォーカシングの違いを際立たせるような話が続きます。

それは、ゲシュタルトとフォーカシングの違いは何なんだろう? と思う私にとって、とても刺激的なことでした。

フォーカシングにおいて、聴く側は追体験する。(池見さんは「共感」という言葉に違和感をお持ちで、「追体験」という語を用いる、と言われました。)

それは、言い換えると「受容的で共感的で、自己一致している状態」。

そして、「再帰性」が起こる。

それは、言葉にした途端、違和感を感じて「そうではないことがわかる」こと。

たとえば、「私はキリンです」といった途端に、いや、そうじゃない、とわかって、別の「何か」を探り始める…ことの連続で、アニ=クロは進んでいったのではないか、と。

「リフレクション」(=相手の言った言葉をそのまま伝え直すこと)は、「傾聴」して「受容」していることを意味するのではなくて、「再帰性」を確認するためにあるのだ、と。

つまりは、「あなたの言ったことを私は聴いていますよ」という意味ではなく、「あなたは◯◯と言いましたが、その言葉でしっくりきますか?」という確認しているのだということ。

…これは、衝撃的でした。そうなのか、と。そうか、「おうむ返し」じゃダメなんだ、と。

この確認過程が、「一緒にあなたのモヤモヤ(=言葉にしにくい、フェルトセンス)の正体を探っていきましょう」になるのか、と。

「何かワザを仕掛けていくのではなくて、その人の中にフォーカシングが起こるように、一緒に考えていく」のだと言われました。その人の中に答えはある、その人の感じる中にヒントがある、という立場はゲシュタルトと変わらない、と。

自分の問題にならないと解決しないので、解決してあげるのではなく、一緒に考えるのだ、と。

だから、できるだけ、まだ言葉にならないところを探るのだ、と。

そしてデモ・セッションに入りました。

セッション後に、3つのことを話されました。

1つは、「掛け合わせて考える」ということ。

セッションの中で、「掛け合わされた」ものは、池見さんと、(セッションを受けた)フォーカサー。

途中、池見さんから「蹴散らしたいんだけど、全然そんなことを考えてもないように座っているんじゃない?」という言葉掛けがあったのだけど、これは、外れてもいい、掛け合わせたらどうなる? という気持ちが池見さんにあったそうです。

一見、「ワザを仕掛ける」風にも見えますが、セッションをしていて、池見さんに自然に湧き起こってきたことで、それに対して素直に「自己一致」させて出てきた言葉なんだろう、と受け取りました。

そしてそれはアニ=クロでも同じで、あのワークは何をしているのかというと、動物と自分を掛け合わせて考えているのだ、と。

…それは、自分の状態を捉えようとする「過程」(=プロセス)なのですね。

もう1つは、「推進された“だった”(Carried foward “was”)」

体験過程で、過去がクリエイトされる(創り出される)ということ。

今の気づきが過去を変えるということ。

ああ、そうだったんだ…と、過去の持つ意味が変わるのですね。

もう1つは、「体験的キョリ」。

近すぎても遠すぎてもダメで、近すぎると感情が先立つし、遠すぎると何も感じない。

だから、セッションでは遠すぎると近づけるようにするし、近すぎると遠ざける。

「今のイライラ」にこだわるのではなく、その先にあるものを見る。

つまりは、インプロセス(=進行中)であることが大事で、セッションはプロセスが止まっているか動いているかを見る、のだと。

インプロセスは仮設の連続で、仮説は常に動く、と。

シリーズ5回で終わる予定が…終わりそうにない不安を抱えながら、ひとまず今日はここまで。

(初日のまとめが、まだ終わっていません…)

画像は富良野の富田ファームで見かけたハンギングバスケット。

あれかこれか、ちょうどゲシュタルトとフォーカシングを釣り比べているようで、選びました。

フォーカシング

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(2)

2017/07/31

前回の続きです。

15分の休憩後、「アニマル=クロッシング(Crossing with Animals)」という「ペア・ワーク」を行うことを池見陽氏から提案されました。

「アニ=クロ(アニマル=クロッシング)」とは、どんなものか?

・最近の自分の生きているありさまを振り返って、動物で表す

・たとえば、「私は、荷物を運ぶのに疲れた蟻です。」「私は、アスファルトの道路に出てきたミミズです。」など。

・その動物は、途中で変わってきてもOK!

・また、現実にありえないことでもOK! たとえば、飛ぶはずのないものが空を飛んでいてもいい。

・人格理論を挟み込まないこと。たとえば、「猫が出てきた、ということは、自己愛を表していますね」というような決めつけは、NG。

始めるにあたって、先に「体験過程」の説明がありました。

「体験過程」

「体験」→「表現」→「理解」→「体験」→「表現」→「理解」→「体験」→…

というように、「体験」は「過程」を辿り、どんどん変わっていく。

ぐるぐる回りながら、意味が発生していく。

・人の体験は「からだ的」(=身体性を持っている)

・「実存」はからだで感じられている(ジェンドリンの言葉)(「実存」=私の生きているさま)

・体験には生の可能性が暗示されている。(なぜなら、「感じていることは心のメッセージ」で、人の体験は精密だから。)

ペアになって、15分ずつ。

私は、チーターになって、攻撃するというより防御していました。

襲ってくるものに対して、身を守るために噛み付く、というか。

それから、例に出されたものが引っかかっていたようで、アスファルトに出たミミズになっていました。

アスファルトは熱くて。

「アッチッチ」とぴょんぴょん跳ねながら、ミミズは一旦出てきたら戻ることは出来ないんだよね、と考えていました。

アスファルトには割れ目がないようだけど、でも! アスファルトの割れ目から出てきたのなら、きっとどこかにまた別の割れ目があるハズ、と思って探しました。

あ、あった! とその割れ目めがけて入っていったら、からだは土でぎゅうぎゅう押されていて。

なんか息苦しいなと思って、もっと伸び伸び息したい!と思って。

…飛行機の翼になっていました。

でも…飛行機の翼は動物ではないよね⁉ってことで、う〜ん…と唸っていたら、サバンナのキリンになっていました。

風が耳の横をすり抜けて行きました。

おお!キリンさん! やっぱり好きなものが出てくるんだね、と思っていたら、夕日がどーんと沈み出して。

しばらくぼんやりその夕日が沈むのを眺めてました。

あっと気づいたら、真っ暗で。サバンナの夜は怖くて。

何か襲ってくるかもしれない。

夜でも怖くないのは…と思っていたら、黒猫になっていました。

辺りは暗い中、塀の上をしっぽをピンと立てて、しゃなりしゃなりと歩いていました。

私のアニ=クロはこんな風。

…最初から気づきましたよ。

襲ってくるものに対して防御するために噛み付いている私。

まさしく、母に向かって噛み付いている私。

土の中が不自由で、飛び出した先が焼け付いたアスファルト。

これはまさしく、広島を引き上げて帰ってきた私。

こんなつもりじゃなかった…けど、戻るに戻れない。

アスファルトは熱いから、生存かけて別の割れ目に入ったら、馴染みのある息苦しさ。

飛びたいんだけど、私は翼にはなれない。

…で、私に翼はないから、ゆったりとサバンナを駆けるキリンになっていた。

いい感じ…だったのですが、それも日があるうちみたいで。

雄大な夕日が沈むのを、吸い込まれるように眺めてたというのに、真っ暗になったら怖くてたまらなくて。

サバンナも私の生きる場所ではないようで。

そしたら、街の路地にある塀の上を歩く黒猫になっていて。

一匹、でした。

月が出ていたかどうかはわからない。

でも、程よい薄暗さの中、不安もなく塀の上を、ちょっと気取って歩いていた。

ああ!こんな風に、私は好きな時間に好きな場所にいたいんだ! とわかりました。

いつ、どこで、何をしていてもいい!という感覚。

私は自由なんだ!とふつふつと身体中から笑いが込み上げてくるような感覚。

…久しく忘れていた…。

そう、ね。

まさしく、「最近の私の生きているありさま」。

自分の置かれている状況を、外から眺めることができました。

次回に続きます。

画像は、ここはやっぱり飛行機の翼、で。旭川に飛んだ時のもの。

フォーカシング

私のフォーカシング・レッスン〜池見陽氏のワークショップ〜(1)

2017/07/30

昨日は、GNK主催の池見陽氏によるフォーカシングのワークショップ(2日間)の初日でした。

池見陽氏との出会いは、一年半前、心理系大学院の受験を考えていた時に、関西大学の大学院説明会に参加して、でした。

臨床心理士資格を取ろうと考えていた私は、どこの大学院にしようか考えあぐねて、百武正嗣さんが「フォーカシングの池見さんは僕に近いんだよね」と言った一言で、どんな人なんだろうかと会いに行ったのです。(池見陽氏は関西大学大学院の教授)。

会いに行くにあたって、フォーカシングってどんなものだろうと『心のメッセージを聴く』(講談社新書)も、『僕のフォーカシング=カウンセリングーひとときの生を言い表すー』も買って読みました。

アン・ワンザーコーネルの『やさしいフォーカシングーじぶんでできる心の処方ー』も買って読みました。

関西大学大学院の説明も聞き、「青空フォーカシング」も申し込んで参加し、で、私は関西大学への受験をやめたのです。

いえ、池見先生は、素敵な人だなあと思いました。

けれど、ゲシュタルト療法のプレトレーニング60時間を終えたばかりで、まだ「ゲシュタルトってなんだろう?」がつかめていない状態でフォーカシングに走ったら、訳が分からなくなりそうだ、と思ったからです。

もうちょっと、「ゲシュタルトってなに?」がつかめてからにしようと、断念しました。

一旦、「関西大学」受験を考えたので、関大の授業料は2年間で280万円程だったので、なんかタガがはずれたのか、京都文教大学の授業料も同じぐらい高かったのですが、まあ、いいか、と単位等履修生になりました。

京都文教大学への道を開いたのは、関西大学受験を考えたこと、ということになります。

まあ、結局は、京都文教大学への進学も取りやめることにするのですが。

そういった「因縁」のある池見陽氏のワークショップ、というので、心待ちにしていました。

一年半前と違って、私はフォーカシングをどんな風に受け止めるのだろうか? が知りたかったのです。

最初の1時間半は、「フォーカシングとゲシュタルトはどういう位置関係?」の解説。

1950年〜70年の「ヒューマニスティック・サイコロジー」と呼ばれるグループの仲間だと言われました。(池見氏は「人間らしい心理学」と訳されているそうです)

「人間らしい」とは、統計や動物実験からは遠い、人間とは何かを根底にした、という意味で用いられている、とのこと。

その背後の思想として、1つは人種差別により人間を人間としてみないことへの疑問を呈した「人権運動の流れ」があり、1つは、60年代のベトナム戦争での非人間的な兵士体験がある、とのことでした。

その「人間らしい心理学」のグループに入るのは、1つはカール・ロジャーズの「パーソン・センタード・アプローチ」、1つはフリッツ・パールズの「ゲシュタルト・セラピー」、そしてアブラハム・マズローの「何も不足していなくとも、人には自己実現欲求がある」とした、マズロー心理学。(マズローは、心理療法家ではなかったそう)

そのうちのカール・ロジャーズの「パーソン・センタード・アプローチ」から生まれた、ユージン・ジェンドリンの「フォーカシング」。

で、最近は、フォーカシングとゲシュタルト療法を合わせたEFT(Emotion Focused Therapy)が取り沙汰されているそうです。

…つまりは、ゲシュタルトとフォーカシングは近しい関係にある、とのこと。

ジェンドリンはそもそも哲学者で、フォーカシングを全く知らなくても「ジェンドリン哲学」は成立する、と。

そもそもロジャーズは「(カウンセラーは)カウンセリングの中で、人がフォーカスすること(=フォーカシング)を援助している」と言われたらしくて、それをもっと明確にしたのがフォーカシング。

だから、フォーカシングのワークは「人の中で起こっていることを援助する」(=自分の中で起こっていることに気づかせてあげる)ものなのだ、と。

以下、池見陽氏の言葉を羅列します。

・フォーカシングでとても大切にしているのは、人の体験は言葉と論理によって構成されていない、ということ

・「今、この場で何を体験していますか?」「どのように感じていますか?」と訊かれてもすぐには答えられない。そこに何かあるが、なかなか言葉で言えない。でも、なかなか言葉で言えないそれをなんとか言葉にすることで、そこに新しい「理解」というものが生じる

・なかなか言葉にできないものを言葉にすることで新しい発見につながる

・人が生きている実態は、言葉や論理でできていない

・「あなたはどんな人ですか?」「僕はどんな人ですか?」は、一言では言えない。新しい言葉で表現できたら、新しい関係ができる

・すごく言いにくい(=フェルトセンス)、そこと付き合うことで新しい関係を作り上げる

・存在は「前存在論的」である」とジェンドリンは言った。(「存在論」とは「〜とは何か」を問うもの。「前存在論的」とは、存在論に先立って成立している、ということ。「〜とは何か」を問う前に、既に存在している、ということ。)

・人は言葉にできない何か(=フェルトセンス)に触れると、創造的になれる

長くなったので、続きは次回。

絵本の世界

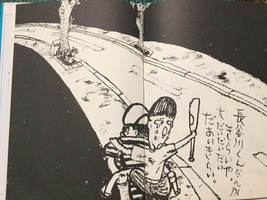

見捨てないから言えること〜長谷川集平 作『はせがわくん きらいや』〜

2017/07/29

奥付には「1984年3月30日15版発行」とあります。

表紙絵からして、ちょっと余り「美しい」とは言えないような線描。

「この前なんか、ひどかったんや。

「日曜日の朝から山へ登った。

「長谷川くんなんかきらいや。大だいだいだい だあいきらい。」

すばる書房から出ています。

大学を出てすぐの時期ですね。

多分…大学の何かの授業で紹介されて、気になっていたので買ったのかな…?

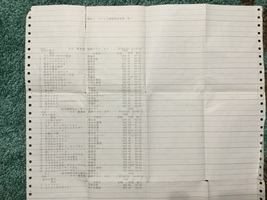

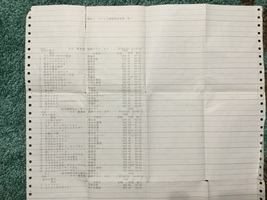

「1987年4月28日」の日付で、「長谷川集平著者別銘柄リスト」なるものが最後のページに挟まっていました。

…ということは、高校に就職して、最初の転勤となった時期ですね。

昔懐かしい、8インチ版のフロッピーディスクの頃の、両脇に穴が空いて出てくるプリントアウトです。

表紙絵からして、ちょっと余り「美しい」とは言えないような線描。

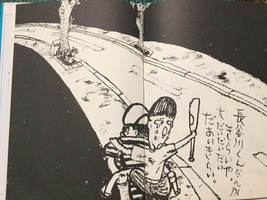

続く、最初のページもこんな風。

「この前なんか、ひどかったんや。

ぼくら日曜日に広峰山に登ろゆうとったら、長谷川くんが『僕も連れてって。』ゆうんや。

『あかんあかん、君へたってまうで。」ゆうたら泣き出しよんねん。

よっちゃんが、『かわいそうや。つれてったろや。』ゆうて、まあしょうがないから、連れてったることにしたんや。」

その結果、どうだったか、というと…

「日曜日の朝から山へ登った。

十分も歩かんうちに長谷川くん、まっ青なかおして汗びっしょりなんや。

『しんどいんか。』ゆうて聞いたら、へなへなへたってしもた。

おかげでぼくら、こうたいで、長谷川くんおんぶして登ったんやけど、途中で雨がふってきて、めちゃくちゃやった。」

おやおや、まあまあ、ですね。

「こてんこてん」の大阪弁で、子どもの「告発」は続きます。

長谷川くんが幼稚園に来たときの話。

トンボを撮ってあげたのに、「虫は嫌いや」言われた話。

小学校に入って長谷川くんがピアノを習い始めた話。

…長谷川くんのおばちゃんに「なあ、おばちゃん、なんで長谷川くんあんなにめちゃくちゃなんや」と聞いたら、おばちゃんから「あの子は赤ちゃんの時、ヒ素という毒の入ったミルクを飲んだ」ことを聞かされる。

「『おばちゃんのゆうこと、ようわからへんわ。なんで、そんなミルク飲ませたんや。おばちゃんのゆうこと、わからへん』

『そうやろね。そやけどあの子と仲ようしてやってね。』ゆうて、おばちゃんはキャンデーくれたった。

そやから山もいっしょに連れてったる気になったんやで。」

だのに、山登りもへたばるし、野球やってもゆるい球投げてもらっても三振だし、…「長谷川くんといっしょにおったらしんどうてかなわんわ。」ということになる。

けれど、一緒にいるんですね。

「長谷川くんなんかきらいや。大だいだいだい だあいきらい。」

で、終わるのですけれど、泣く長谷川くんをおんぶしながら、そう言うのですね。

なんだか不思議な感じでした。

もう、嫌だったら放って置けばいいのに、そうはしない。

最後のこのシーンだけが妙に心に残って。

「あとがき」で、昭和30年の森永ヒ素ミルクによって、西日本中心に推定2万人以上の乳児が身体に異常をきたし、125人(昭和32年当時)の赤ちゃんが死亡したこと、作者長谷川集平さんも、このミルクを3缶飲んでいることが明かされます。

「母が事件を知り断腸の思いで母乳にきりかえ現在私は二十才をむかえて健康にありますが、生まれつきのほそいからだとやはりこのモリナガぬきに今の私は語れません。

私は、私の幼少のときのこと、貧しい母子家庭に育った旧友のA君のこと、病弱でしかしのんきないいやつだったけど友だちになってまもなく死んでしまったT君のこと、それからR君、Nくん…それから、この夏、学童保育クラブでバイトした時知った子どもたちを思い出しながらこの本を書きました。ぼくは、ちいさいころ(今より)よわみそやった。 昭和50年十月、集平」

第三回すばる書房創作絵本新人賞を受賞し、絵本界にデビュー、とありました。

…なんか、ね。

母と私を見ているようで。

放っておけないけど、好きじゃないとき、ある。

しょうがないから、時には負ぶってあげるけど、でも自分で歩いてほしい。

でも、やりきれなくて「嫌いやー」と叫びたくなる。

まあ、いいか。

「よわみそ」だった長谷川くんも立派に絵本作家になったように、そのうち母もそれなりに…。

見捨てはしないけど、私にできることとできないことの区別を考えておこう。

無理なくそれぞれの人生を全うするために。

…それで、いいよね?

アロマオイル

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(1)

2017/07/28

昨日は、ナード・ジャパン認定校メディカアロマまで、レッスンを受けに行きました。

およそ月2回ペースです。

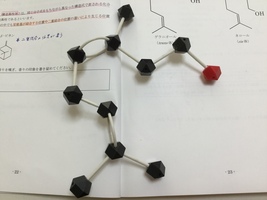

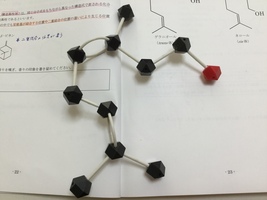

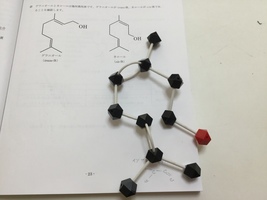

昨日のテーマは「異性体」。

「異性体」とは、「分子式が同じで構造が異なる化合物」のこと。

芳香分子の異性体では、香りや作用が異なってくるそうです。

芳香分子に関係する異性体は、「構造異性体」と「立体異性体」。

「構造異性体」とは、「同じ分子式を持ちながら異なった構造式で表される化合物の関係」。

「構造異性体」の中でも、「官能基が結合する位置や二重結合の位置の違いによって生じるものが「位置異性体」。

例として、「α−ピネン」と「β−ピネン」が挙げられていました。これは、二重結合の位置が違うものです。

「立体異性体」とは、分子が三次元構造のために存在するもので、そのうちの「幾何異性体」は「C=Cの両側に結合する2個ずつの原子または原子団が、それぞれ同一でない場合に生じるもの」だそうです。

C=Cを結んだ線に対して、同じ原子または原子団が同じ側にあるものをcis(シス)体、反対側にあるものをtrans(トランス)体と呼びます。

模型で作ってみました。

trans体。(ゲラニオール)

cis体。(ネロール)

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

一般的にcis体の方が、「良い香り」とされているそうです。

…しかし、こんなグッズが売っているんですね。

ホント、化学の授業みたい…。

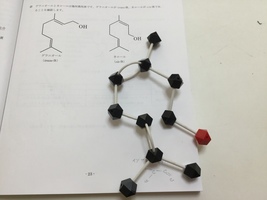

「立体異性体」のうち、もう一つ、芳香分子に関係するものがあって、それが「光学(鏡像)異性体」。

芳香分子ではテルペン系に特有の異性体です。

「不斉炭素原子(=炭素原子に結合する原子や原子団が4つとも異なる炭素原子)の存在により生じる異性体」で、互いに鏡に映したような関係になります。

たとえて言えば、右手と左手の関係。

モノテルペン炭化水素のリモネンを例に説明されました。

d−リモネンは、旋光度が右回り(時計回り)で、+に帯電。l−リモネンは、旋光度が左回り(反時計回り)で−に帯電。

d−リモネンの固有作用は、肝臓強壮作用、腎臓刺激作用、蠕動(ぜんどう)運動促進作用、血圧降下作用がありますが、l−リモネンには、固有作用はありません。

d−リモネンが多い精油は柑橘系で、レモン、オレンジ・スイート、ベルガモットなどです。

逆にl−に固有作用がある例としてはl−メントール。モノテルペンアルコール類です。

l−メントールの固有作用には、血管収縮作用、鎮痛作用、肝臓強壮作用、筋肉弛緩作用があります。

l−メントールが多い精油は、ペパーミントです。

あとは、「極性」の話。

共有結合している分子内に電気的な偏り(電荷の偏り)があるもの、イオン化していたり、水酸基(OH基)が多くて水に親和性のあるものを「極性がある」と言い、極性がないものを「無極性」と言うそうです。

一般的に、極性のあるもの同士、ないもの同士は混じりやすく、極性のあるものとないものは混じりにくいようです。

メ一杯、化学のお勉強、でした。

画像は、富良野の富田ファームで見かけた、ハンギングバスケット。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休