沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

絵本の世界

あなたがあなたであること〜『たいせつなこと』ブラウン作〜

2017/09/08

この絵本は、…いつだったか、転勤が決まっての離退任式の檀上で、読んだ記憶があります。

続き

フレーベル館の2001年第1刷発行ですが、私の持っているものは2005年の第23刷。

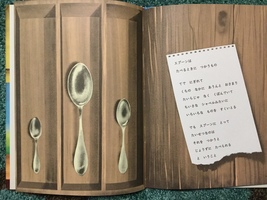

身近なものを取り上げて、まずは、スプーン。

まど みちおの詩

消した後に残すもの〜まど・みちおの詩「けしゴム」〜

2017/09/07

『まど・みちお全詩集』という理想社から1992年に出版されたものがあります。私の持っているのは、1997年新装版第5刷なのですが、これは、戦時中の戦争協力詩2編を含むものです。

多くの詩人は、そういった類いの詩は削除して編集すると聞きました。

まど・みちおさんは、そうはしなかった、ということで新聞にも取り上げられたことがあります。

…誠実な、という言葉では表しきれないのですが、そんなまどさんの詩を、今日はまず1編紹介したいと思います。

詩の世界

感じることが自分を知る手がかり〜中原中也の詩「湖上」〜

2017/09/04

朝夕がずいぶん涼しくなりました。

夜見上げるお月さまもだんだんまあるくなってきています。…もうすぐ満月、でしょうか。

ぽかんと浮かんだ、まあるい満月も、天高く煌々(こうこう)とした光を放つ満月も好きなのですが、私は新月も三日月にも心魅かれます。

新月には、その鋭さに。

三日月には…そうですね、千家元麿の詩に「神さまの角(つの)のような…」という表現があったな…と遠い昔の記憶が蘇ります。

今回は中原中也の「湖上」という詩を。「読書への誘い」第52号で紹介したものです。

絵本の世界

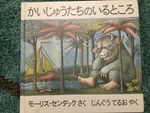

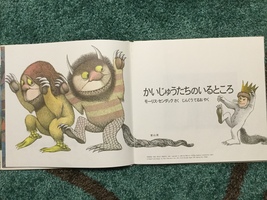

カウンセリングルームという場所〜『かいじゅうたちのいるところ』モーリス・センダック作〜

2017/09/03

私のセンダック歴は『そんなとき なんていう?』に始まって、しばらく続くのですが、今回は一番有名だと思われる『かいじゅうたちのいるところ』。

続き

でかい怪獣が木陰で眠っている表紙です。

1963年の作品ですが、日本には冨山房から1975年に第1刷発行。

私が持っているものは、1997年の第68刷。…随分、出ていますねえ。

この年は子どもが2歳の時なので、多分、子どもに読み聞かせようと買ったのだと思います。

メンタルケア

不安に駆られないために必要なこと

2017/09/02

昨日は、母の病院に行く前に月1回の美容室に行きました。

生駒駅近くの美容室なのですが、いつの頃からか、施術中のオーナーとの会話を楽しむようになりました。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休